청소년을 위한 우리나라 멸종위기 민물고기

e-가이드북04 머리말

멸종위기 1급06 감돌고기 Pseudopungtungia nigra07 꼬치동자개 Pseudobagrus brevicorpus08 남방동사리 Odontobutis obscura09 모래주사 Microphysogobio koreensis10 미호종개 Cobitis choii11 얼룩새코미꾸리 Koreocobitis naktongensis12 여울마자 Microphysogobio rapidus13 임실납자루 Acheilognathus somjinensis14 좀수수치 Kichulchoia brevifasciata15 퉁사리 Liobagrus obesus16 흰수마자 Gobiobotia nakdongensis멸종위기 2급

18 가는돌고기 Pseudopungtungia tenuicorpa19 가시고기 Pungitius sinensis20 꺽저기 Coreoperca kawamebari21 꾸구리 Gobiobotia macrocephala22 다묵장어 Lethenteron reissneri23 돌상어 Gobiobotia brevibarba24 둑중개 Cottus koreanus25 묵납자루 Acheilognathus signifer26 버들가지 Rhynchocypris semotilus

27 부안종개 Iksookimia pumila28 새미 Ladislabia taczanowskii29 연준모치 Phoxinus phoxinus30 열목어 Brachymystax lenok tsinlingensis31 칠성장어 Lethenteron japonicus32 큰줄납자루 Acheilognathus majusculus33 한강납줄개 Rhodeus pseudosericeus34 한둑중개 Cottus hangiongensis국가생물적색목록 어류

머리말

‘열목어’ ‘어름치’ ‘연준모치’를 아시나요?‘열목어’(Brachymystax lenok tsinlingensis)는 연어목 연어과에 속하는 물고기입니다. 남한에서는 한강과 낙동강 상류 일부 수계에 서식합니다. 열목어는 물이 아주 맑고 수온이 낮은 강 상류 지역에서 살아가는 기후변화 지표종입니다.

열목어는 북한 중국 몽골 러시아에도 있습니다. 대표적인 서식지는 러시아 아무르강 일대입니다. 서식지에 따라 크기와 문양, 껍질의 두께 등이 달라서 연구자들은 ‘시베리아열목어’ ‘아무르열목어’ ‘한국열목어’로 분류하기도 합니다.열목어 주 서식지인 아무르강은 동해안으로 흘러드는 강입니다. 서해안 수계인 한강과 낙동강, 중국 양쯔강 상류에 열목어가 서식하는 건 아주 특별한 일입니다. 그건 400만년 전 백두산 폭발 때 아무르강 상류 일부가 융기하면서 서해안 수계로 넘어왔기 때문이거든요.빙하기 때 서해는 육지였습니다. 황하 양쯔강 압록강 한강 낙동강 모두 서해 한가운데로 흐르던 고황하(대황하)로 연결됐습니다. 고황하로 넘어왔던 열목어들은 빙하기가 끝나고 서해가 바다가 되면서 강 상류로 쫓겨 올라갔습니다.한국과 중국에 있는 열목어는 400만년 넘게 고립된 환경에서 살아남은 ‘살아있는 화석’입니다. 그러나 지구온난화와 강 상류 개발이 열목어 생존을 위협합니다.환경부 조사 결과 남한의 열목어는 △서식지 감소율 20.7% △출현범위 7732㎢ △점유면적 268㎢ △단절된 서식지 15곳 △서식지 질 하락 등 심각한 위협을 받는 종으로 평가됐습니다. IUCN(세계자연보전연맹)도 멸종위기등급 ‘취약 + B2b’ ‘준위협종(NT)’으로 분류합니다.

연구자들은 남한 내 서식지가 아직은 많이 남아있고 개체수도 적지 않은 편이지만 지금과 같은 하천공사 교량공사 등 하상교란이 계속되면 머지않아 멸종위기에 놓일 것이라고 우려합니다. 심지어 국립공원 안에서도 수해복구를 한다며 하천을 마구잡이로 훼손하는 경우가 많은 게 우리 현실입니다.강원도 정선군과 평창군, 영월군을 흐르는 동강은 남한강 상류로 우리나라 열목어 주 서식지 가운데 한곳입니다. 동강에는 열목어와 같이 멸종위기종으로 지정된 ‘어름치’와 ‘연준모치’도 삽니다. 백룡동굴 인근 기화천은 국내 최대 연준모치 서식지입니다.이 가이드북이 우리 가까이에 있는 멸종위기 물고기들을 알고 보듬는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 보물은 먼 곳에 있지 않고 바로 우리 가까이에 있습니다.>> 멸종위기 1급

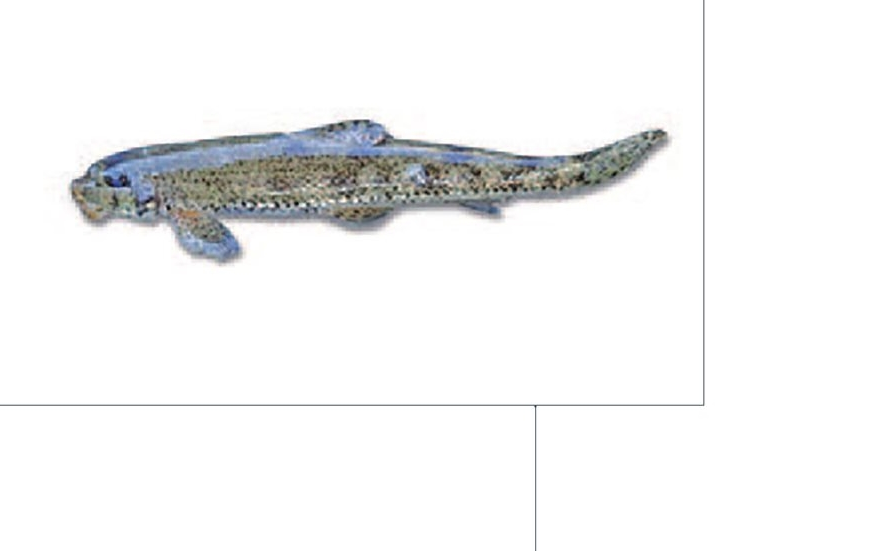

감돌고기

Pseudopungtungia nigra잉어목 잉어과에 속하며 금강과 만경강 등에 서식하는 우리나라 고유종이다.

맑은 물이 흐르는 자갈 바닥에 무리를 이루어 서식하며 수서곤충을 주로 먹고 산다. 몸길이는 약 7~10cm이며, 몸은 길고 입은 작다. 입은 돌고기와 유사하며 입수염 1쌍이 있다. 몸 가운데에는 흑갈색 줄무늬가 뚜렷하다. 등지느러미 뒷지느러미 꼬리지느러미 배지느러미에 2개의 검은색 띠가 있다.산란기는 4~6월이며, 30~90cm 깊이의 유속이 완만한 지역의 큰돌 밑이나 바위틈에 알을 낳는다. 꺽지가 알을 낳은 곳에 탁란을 하는 습성이 있다. 알은 17~18℃에서 수정 9일 후 부화하며, 부화 후 37일이 지나면 성어와 거의 유사한 모양을 갖추게 된다.금강 중·상류에 서식하며 만경강 일부 지역에서도 나타난다. 하천 정비사업 및 댐 축조에 따른 서식지 감소 및 환경악화, 서식지 및 수질오염 등으로 인해 서식지가 파괴되어 분포지역과 개체수가 줄어들고 있다. 과거 출현 지점인 웅천천에서는 멸종한 것으로 추정된다.■ 국내 분포 및 서식처

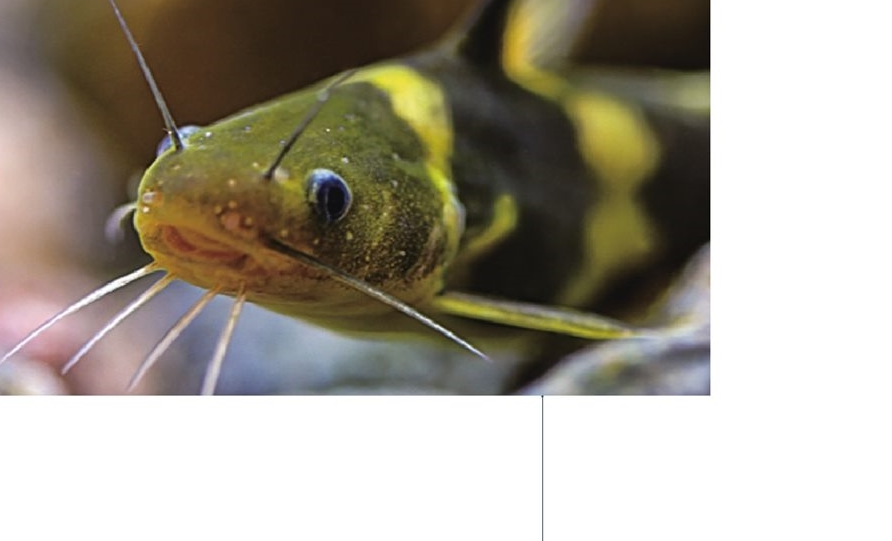

꼬치동자개

Pseudobagrus brevicorpus메기목 동자개과에 속하며 낙동강 수계와 동해로 유입하는 일부 하천에 서식하는 우리나라 고유종이다.

몸길이는 약 8cm 내외이며, 체형은 짧고 옆으로 납작하다. 머리는 위아래로 납작하며 주둥이는 짧고 둥글다. 수염은 4쌍이 있으며, 꼬리지느러미 가운데가 약간 안쪽으로 패여 있다.아가미 등지느러미 기름지느러미가 끝나는 지점에는 얕은 노란색 반점이 등에서 배 쪽으로 이어져 있으며 꼬리지느러미 시작 부분에 반달 모양의 옅은 반점이 있다.수심 30~60cm의 물이 맑고 바닥에 자갈이나 큰돌이 있는 하천 중·상류의 유속이 느린 맑은 소(웅덩이)에 주로 서식한다. 야행성으로 주로 수서곤충을 주로 먹으며 갑각류, 물로기 알도 먹는다. 산란기는 6~7월이고 알은 200~250개 정도 낳는다. 수온 24℃에서 수정 50시간 후 부화한다.하천공사 공원조성 등에 따른 서식지 감소 및 환경 악화, 농약 생활폐수 등으로 인한 수질오염 때문에 분포지역과 개체수가 줄어들고 있다.■ 국내 분포 및 서식처

남방동사리

Odontobutis obscura농어목 동사리과에 속하며 거제도 산양천에만 서식한다 . 하천의 중·하류나 민물과 바닷물이 만나는 곳에 주로 서식하며 곤충 유충, 갑각류 및 어류를 잡아먹는다.

몸길이는 약 10~15cm이며, 몸 앞부분은 원통형이고 뒷부분은 옆으로 납작하다. 머리 위쪽에 있는 눈은 작고 주둥이는 길고 입은 크다. 가슴지느러미와 꼬리지느러미의 뒤 가장자리는 둥글다. 몸은 진한 갈색이며 배는 노란색을 띤다.몸 옆면에는 흑갈색의 구름 모양 반점이 3개 있다. 모든 지느러미에 줄무늬가 있다. 위에서 볼 때 제1등지느러미 아래 무늬가 나비넥타이처럼 보인다.일본 남서부에도 많이 있다. 산란기는 4~7월이다. 하천 바닥에 있는 큰돌 밑에 수컷이 산란실을 만들고 암컷을 유인해 알을 낳으면 수컷이 보호한다.■ 국내 분포 및 서식처

34° N 36° N 38° N

33.5° N126.5° E126° E 128° E 130° E0 140km

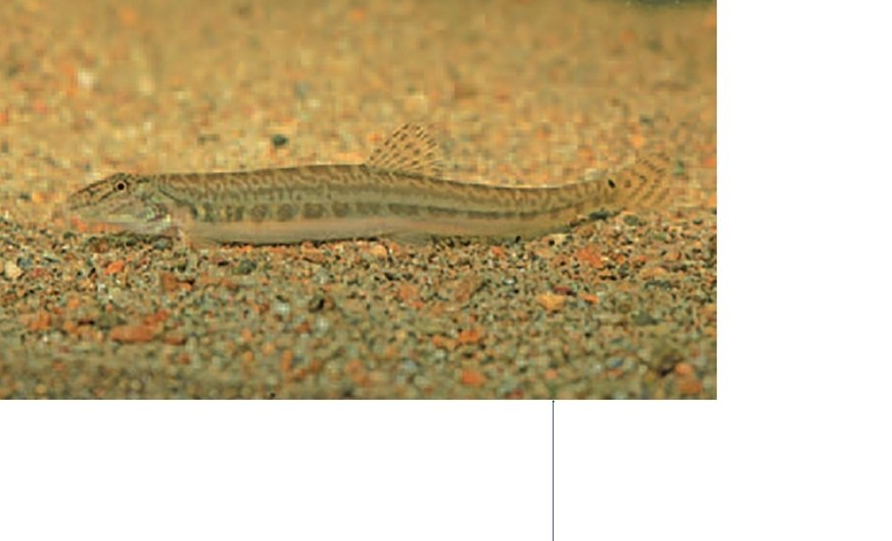

모래주사

Microphysogobio koreensis잉어목 잉어과에 속하며 섬진강, 낙동강에 서식하는 우리나라 고유종이다.

하천 중·상류의 유속이 빠르고 자갈과 모래가 많은 바닥에 서식하며 주로 부착조류를 먹는다. 몸길이는 약 10~12cm이며, 몸은 가늘고 길며 옆으로 약간 납작하다.배쪽 앞가슴에 비늘이 있다. 입은 주둥이 아래에 있고 말굽 모양이다. 윗입술과 아랫입술에는 돌기가 발달한다. 입 가장자리에 수염이 1쌍 있다. 옆줄은 완전하며 앞부분이 아래로 약간 휘었다. 몸 옆 가운데에는 폭이 넓은 녹청색 세로줄이 있다. 돌마자와 비슷하지만 더 크다.산란기는 4~5월이며, 유속이 있는 자갈 표면이나 바위틈에 산란한다. 알은 1100~5920개까지 낳으며 수온 23℃에서 수정 29시간 후 부화한다.하천공사 골재채취 등에 따른 서식지 감소 및 환경 악화, 농약 폐수 등으로 인한 수질오염 탓에 인해 분포지역 및 개체수가 줄어들고 있다.■ 국내 분포 및 서식처

미호종개

Cobitis choii잉어목 미꾸리과에 속하며 금강 지류의 미호천과 금강 일부 수계에 서식하는 우리나라 고유종이다. 하천 중·상류 지역의 수심 30~50cm인 모래 속에 몸을 파묻고 서식하며 주로 부착조류를 먹는다.

몸길이는 약 8~10cm이며, 몸 중앙은 굵지만 앞쪽과 뒤쪽은 가늘다. 머리는 옆으로 납작하며, 주둥이는 뾰족하다. 수염은 3쌍이 있다. 몸의 측면에 12~17개의 반원형 또는 삼각형의 반점이 있다.하천 중·상류 지역의 수심 30~50cm인 모래 속에 몸을 파묻고 지낸다. 주로 부착조류를 먹는다. 어릴 때는 수심이 얕은 곳에 살다가 자라면서 깊은 곳으로 이동한다. 산란기는 6~8월이고, 2000~3000개의 알을 낳는다. 알은 수온 25℃에서 수정 24시간 후 부화한다.하천공사 골재채취 등에 따른 서식지 감소 및 환경 악화, 농약 및 각종 폐수로 인한 수질오염 탓에 분포지역과 개체수가 감소하고 있다.■ 국내 분포 및 서식처

얼룩새코미꾸리

Koreocobitis naktongensis잉어목 미꾸리과에 속하며 낙동강 수계에만 매우 제한적으로 분포하는 우리나라 고유종이다.

하천 중·상류의 유속이 빠른 지역의 자갈과 돌바닥에서 서식하며 주로 수서곤충을 먹는다. 몸길이는 약 10~16cm이며, 몸의 형태는 길고 원통이며 약간 납작하다. 머리는 크고 입술은 두꺼운 살로 이루어져 있으며, 수염은 3쌍이 있다.옆줄은 불완전해 가슴지느러미를 넘지 않는다. 담황색 바탕에 불규칙한 얼룩무늬가 나타나며, 등지느러미와 꼬리지느러미에는 검은색 띠가 여러개 나타난다.산란기는 4~5월이며 8000~2만3000개의 알을 낳는다. 알은 수온 20℃에서 수정 38시간 후 부화한다. 부화 50일 후에 어린 물고기가 된다. 하천 공사, 골재채취 등에 따른 서식지 감소와 환경 악화, 불법포획, 수질오염으로 인해 분포지역과 개체수가 감소하고 있다.■ 국내 분포 및 서식처

여울마자

Microphysogobio rapidus잉어목 잉어과에 속하며 낙동강 수계에만 제한적으로 분포하는 우리나라 고유종이다.

하천 중·상류의 유속이 빠르고 얕은 물의 자갈이 깔린 바닥에 서식하며, 주로 부착조류를 먹는다.몸길이는 약 10cm 내외로, 몸은 가늘고 길며 옆으로 약간 납작하다. 배 쪽 앞가슴에는 비늘이 없다. 입 가장자리에는 짧은 수염 1쌍이 있다. 옆줄은 거의 직선이다.산란기에는 머리의 뺨은 청색, 몸 옆면의 측선(옆줄)은 녹색, 가슴지느러미와 배지느러미는 붉은색을 띤다. 산란기는 4~5월이며 2850~5916개의 알을 낳는다. 수정 72시간 후 부화한다. 부화 30일 후에 치어가 된다.하천 공사, 골재채취 등에 따른 서식지 감소 및 환경 악화로 분포지역과 개체수가 점점 줄어들고 있다.■ 국내 분포 및 서식처

임실납자루

Acheilognathus somjinensis잉어목 잉어과에 속하고, 섬진강 본류와 지류에만 제한적으로 분포하는 한국 고유종이다. 수심이 얕고 진흙 바닥으로 된 물이 고인 수역의 수생생물이 많은 곳에 주로 서식한다.

몸길이는 약 5~6cm이며, 몸통은 옆으로 납작한 타원형이다. 수염은 1쌍이며, 옆줄은 완전하다. 산란기 때 암컷의 산란관은 꼬리지느러미 아래로 늘어진다. 수컷은 주둥이 위쪽과 눈 주변에 추성(산란기 돌기)이 발달한다.수컷은 산란기에 조개 주변으로 모여들고 암컷은 산란관을 이용해 민물조개(민납작조개 부채두드럭조개)에 산란한다. 산란기는 4~6월로 10~30개의 알을 낳는다. 수온 25℃에서 수정 68~75시간 만에 부화하며 부화 30일 후에 입이 열리고 독립생활이 가능해진다.하천 정비공사로 인한 서식지 감소 및 환경 악화, 환경 변화에 따라 산란숙주인 민물조개들이 줄어들면서 분포지역 및 개체수가 감소하고 있다.■ 국내 분포 및 서식처

좀수수치

Kichulchoia brevifasciata잉어목 미꾸리과에 속하고, 남해안 일대 고흥반도와 거금도 금오도에 매우 제한적으로 분포하는 한국 고유종이다. 수심이 얕고 유속이 빠르며 자갈과 모래가 깔린 작은 하천의 바닥에 서식하며, 수서곤충과 바닥에 붙은 조류를 먹는다.

몸길이는 약 5cm 내외이며, 몸은 길고 납작하다. 눈은 작고 양쪽 눈의 간격이 좁다. 입은 작고, 수염은 3쌍이 있다. 옆줄은 불완전하며 가슴지느러미를 넘지 않는다. 몸은 담황색 바탕에 등과 몸에 갈색 반점이 있고 갈색 가로무늬 13~19개가 나타난다.산란기는 4~5월이며 28~138개의 알을 낳는다. 수온 25℃에서 수정 66시간 후 부화하며, 부화 17일 후 어린 물고기가 된다. 하천 정비공사, 골재채취 등으로 인한 서식지 감소 및 환경 악화로 인해 분포지역 및 개체수가 감소하고 있다.■ 국내 분포 및 서식처

퉁사리

Liobagrus obesus메기목 퉁가리과에 속하고, 금강, 만경강, 영산강 상류, 웅천천에 제한적으로 분포하는 우리나라 고유종이다.

하천 중류의 유속이 느리고, 하상은 자갈과 큰돌이 많으며, 수심 30~100cm인 여울에 서식하며, 주로 야간에 수서곤충을 먹는다.몸길이는 약 8~10cm로 소형이고, 큰 것은 12cm 내외에 이른다. 몸은 길고, 몸통은 둥글며, 머리는 위아래로 납작하고, 꼬리 부위는 좌우로 납작하다. 눈은 매우 작고 머리의 위쪽에 치우쳐 있으며, 위턱과 아래턱의 길이가 같다.입수염은 4쌍이며, 비늘은 없고 옆줄은 흔적만 있거나 없다. 가슴지느러미 가시는 끝이 뾰족하고 가시 안쪽에 3~5개의 톱니 모양의 거치가 있다.산란기는 6~7월이며 암컷은 돌 밑에 산란을 하고 산란장에 남아 알을 보호한다. 알은 92~180개 정도 낳는다. 부화 후 24일이면 어린 물고기가 된다.하천공사, 댐 건설 등에 따른 서식지 감소 및 환경 악화, 축산폐수 비료 농약 생활하수 등의 유입으로 인한 수질오염으로 분포지역 및 개체수가 감소하고 있다.■ 국내 분포 및 서식처

흰수마자

Gobiobotia nakdongensis잉어목 잉어과에 속하고, 낙동강 임진강 한강 금강 일대 하천에 매우 제한적으로 서식하는 우리나라 고유종이다. 수심이 10~50cm이고 바닥에 가는 모래가 쌓인 유속이 느린 여울부에 주로 서식하며, 야간에 깔다구류 실지렁이 등과 같은 수서곤충을 먹는다.

몸길이는 약 6~10cm이다. 몸은 길고 몸통은 원형이며 꼬리 쪽으로 갈수록 가늘어진다. 머리는 약간 납작하며 입은 반원형으로 아래쪽을 향한다. 길고 흰 4쌍의 입수염을 가지고 있다.산란기는 6~7월이고 약 1067~7298개의 알을 낳는다. 수온 23℃에서 수정 26시간 후 부화하고, 부화 13일 후에는 치어가 된다. 산란기에는 본류로 이동해 깊은 곳에 알을 낳고 치어들이 자라면 다시 지류 하천으로 회귀하는 것으로 추정된다.과거에는 낙동강 전역이 서식지였으나 4대강사업으로 서식지가 대폭 줄어들었다. 영주댐 건설 이후 대표적인 서식지였던 내성천에서도 거의 찾아보기 어렵다.■ 국내 분포 및 서식처

>> 멸종위기 2급

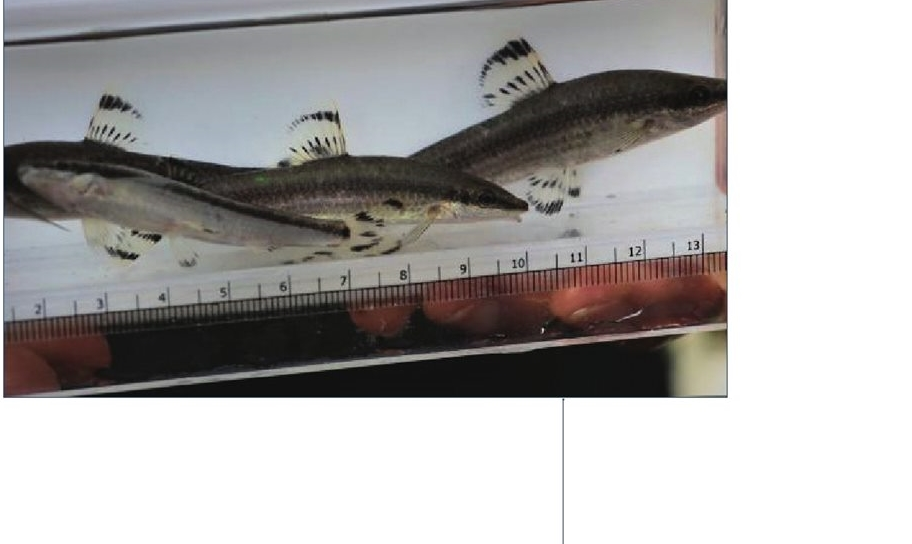

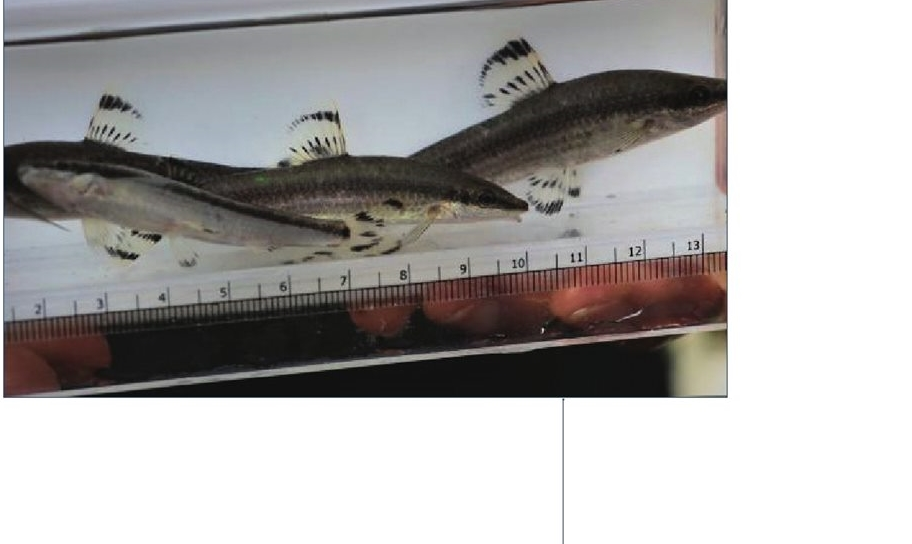

가는돌고기

Pseudopungtungia tenuicorpa잉어목 잉어과 감돌고기속에 속하며 한강과 임진강에 서식하는 우리나라 고유종이다.

하천 중·상류의 암반이나 큰돌이 깔린 여울에 주로 서식하며, 수서곤충을 먹는다.몸길이는 약 8~10cm으로, 몸은 아주 가늘고 길며 주둥이는 끝이 뾰족하다. 주둥이 아래에 작은 크기의 입이 있으며 짧은 수염 1쌍이 있다. 몸의 옆면 가운데에는 주둥이 끝에서 꼬리지느러미 기부까지 흑갈색의 폭넓은 줄무늬가 있다.1년생과 2년생은 하천 가장자리 수심 30~100cm 정도 되는 바위지대 수역에 서식하며, 3년생 이상은 깊은 웅덩이 중앙부 수심 100~200cm 정도의 바위가 있는 곳에 서식한다.산란기는 5~7월이고 알의 크기는 평균 1.96mm로 수온 23℃에서 수정 240시간 후 부화한다. 70일이 지나면 등지느러미 위쪽에 흑갈색 점이 나타난다.공장폐수, 생활하수 유입에 따른 수질오염과 하천공사, 골재채취 및 댐 건설로 인해 서식지가 파괴되면서 분포지역과 개체수가 감소하고 있다.■ 국내 분포 및 서식처

가시고기

Pungitius sinensis큰가시고기목 큰가시고기과에 속한다. 하천 중·하류의 유속이 느리고 정체돼 수생식물이 많은 곳에 주로 서식한다. 바다로 내려가지 않고 평생 민물에서 산다.

몸길이는 약 5~6cm로 가늘고 길며, 체형은 옆으로 약간 납작하고 꼬리 부분은 매우 가늘다. 등에는 짧고 날카로운 가시가 7~10개 있다. 산란기 때 수컷은 몸 전체와 등지느러미 가시의 막이 검게 변한다.산란기는 4~8월로 추정되나 정확한 생태는 알려지지 않았다. 산란기 때 수컷이 알을 지키는데 그 외의 시기에는 집단생활을 하는 것으로 보인다. 주로 깔따구 유충, 실지렁이, 물벼룩 등과 같은 비교적 큰 수생동물을 먹는다.동해로 유입되는 하천 중·하류에 서식하며, 중국과 일본에도 분포한다. 하천 정비공사, 골재채취 등에 따른 서식지 감소, 생활하수 유입에 따른 수질 오염으로 인해 분포역과 개체수가 급격하게 감소하고 있다.■ 국내 분포 및 서식처

꺽저기

Coreoperca kawamebari농어목 꺽지과에 속하며 탐진강 보성강 영산강 낙동강 및 거제도 일부 수역 등에 서식한다.

물 흐름이 느린 하천 중류나 호수에 주로 산다. 바닥에 모래와 자갈이 깔리고 수생생물이 많은 웅덩이를 좋아한다. 육식성으로 작은 물고기와 수서곤충 등을 먹는다.몸길이 약 13cm 안팎이며, 몸과 머리는 옆으로 납작하다. 입과 머리는 크고 아래턱이 위턱보다 약간 길며 주둥이는 끝이 뾰족하다. 아가미 뒤에는 꺽지처럼 눈 크기의 파란 점이 있으며 주둥이 끝에서 등지느러미 시작 부분까지 옅은 갈색 줄이 있다.산란기는 5~6월이며, 수생식물에 알을 붙여서 낳는다. 350~755개의 알을 낳으며 알은 수온 18.2~22.0℃에서 수정 194시간 후 부화한다. 수컷은 수정란에 신선한 물을 공급하기 위해 가슴지느러미로 물살을 일으킨다. 부화 도중에 죽은 알은 골라내고 치어가 어느 정도 클 때까지 수컷이 보호한다. 자기 영역을 보호하는 텃세 행동도 보인다.하천 정비공사와 댐 건설에 따른 서식지 변화 및 파편화, 농약생활하수 폐수 등으로 인한 수질오염 때문에 분포지역과 개체수가 감소하고 있다.■ 국내 분포 및 서식처

꾸구리

Gobiobotia macrocephala잉어목 잉어과 꾸구리속에 속하며 임진강 한강 금강 상류에 서식하는 우리나라 고유종이다.

유속이 빠르고 자갈이 많이 깔린 하천 중·상류에 서식하며 주로 수서곤충을 먹는다. 몸길이는 약 10~13cm이며, 체형은 약간 길고 머리 쪽은 굵고 꼬리 쪽은 가늘다. 머리는 약간 뾰족하며 아래쪽은 평평하다. 수염 4쌍이 있으며, 특이하게 눈에 눈꺼풀이 있어서 고양이처럼 낮에는 세로로 길게 실눈을 뜬다. 밤에는 동공이 열린다. 등지느러미와 꼬리지느러미 사이에 3~4개의 짙은 갈색 가로줄 무늬가 있다.산란기는 4~6월이고, 수심이 얕은 여울 가장자리에 알을 낳는다. 1000~3000개의 알을 낳는데 수정란은 수온 23℃에서 107시간 후 부화한다. 2년 이상 자라야 알을 낳는다.예전에는 양평 상류 남한강 전역이 서식지였다. 하천 공사에 따른 서식지 감소 및 환경 악화, 수질오염으로 분포지역과 개체수가 감소하고 있다.■ 국내 분포 및 서식처

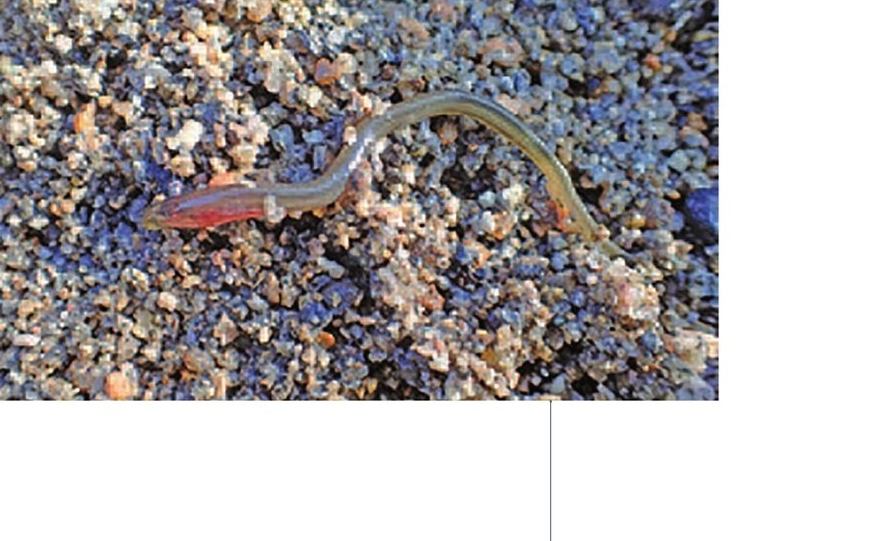

다묵장어

Lethenteron reissneri칠성장어목 칠성장어과에 속하며 제주도를 제외한 한강 이남 전역의 하천과 저수지 등에 서식한다.

알을 낳으러 바다로 가는 뱀장어와 달리 일생 동안 주로 모래와 펄로 이루어진 하천이나 저수지에 서식한다. 알에서 부화한 어린 고기는 강바닥의 모래 속에 살면서 유기물을 걸러 먹는다.태어난 지 4년이 되는 해 가을과 겨울에 걸쳐 변태 후 성어가 된다. 성어는 전혀 먹지 않고, 낮에는 숨어 있다가 밤에만 활동한다.몸길이는 약 15~20cm이며, 몸은 뱀장어 모양으로 가늘고 길다. 눈 뒤에 아가미구멍이 7쌍 있으며, 빨판으로 된 입은 둥글고 턱이 없다. 머리의 등 쪽에 콧구멍이 1개 있으나 입과 연결되지는 않는다. 꼬리지느러미에 약간 검은 반점이 있으며, 산란기가 되면 황갈색으로 변한다.산란기는 4~6월이고, 모래나 자갈이 깔린 강바닥에 웅덩이를 파고 산란한다. 하천공사 등에 따른 서식지 감소 및 교란으로 인해 분포지역과 개체수가 감소하고 있다.■ 국내 분포 및 서식처

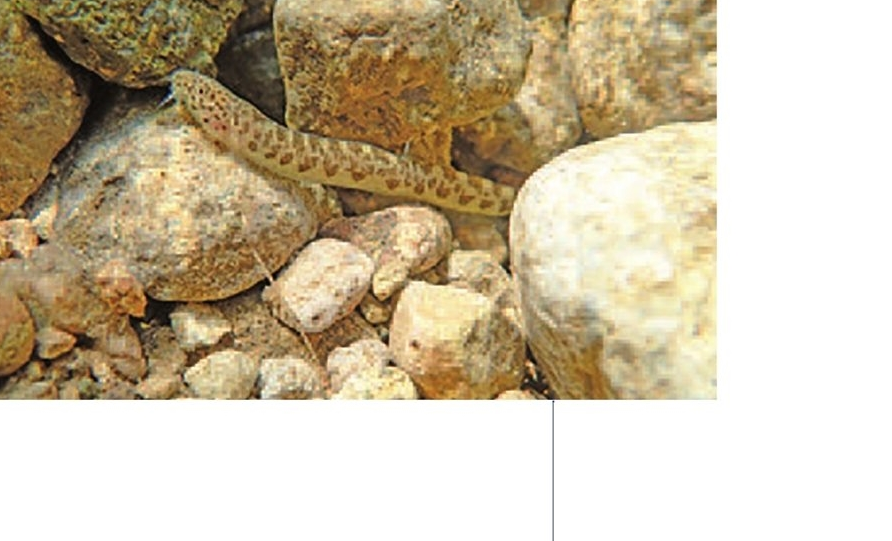

돌상어

Gobiobotia brevibarba잉어목 잉어과 꾸구리속에 속하며 임진강 한강 금강 상류에 서식하는 우리나라 고유종이다.

유속이 빠른 수심 10~30cm의 돌과 바위가 깔린 여울에 서식하며, 주로 수서곤충을 먹는다. 몸길이는 약 10~15cm이며, 몸은 약간 길고 배는 편평하다. 머리는 위 아래로 납작하고 주둥이는 뾰족하며 수염 4쌍이 있다.눈은 작고 머리의 중앙에서 조금 뒤에 등 쪽으로 붙는다. 콧구멍은 주둥이 끝보다 눈에 가깝게 있다. 옆줄은 완전하며 후반부는 직선이다. 몸은 옅은 주황색으로 등 쪽에 폭넓은 암색 반점이 있다.산란기는 4~6월이며 수심이 얕은 자갈 사이에 알을 낳는다. 알은 1000~2000개 정도이며 수온 23℃에서 수정 120시간 후 부화한다. 2년생 이상부터 산란할 수 있다.하천공사, 토목공사 등에 따른 강바닥 훼손, 서식지 감소 및 환경 악화로 인해 분포지역 및 개체수가 감소하고 있다.■ 국내 분포 및 서식처

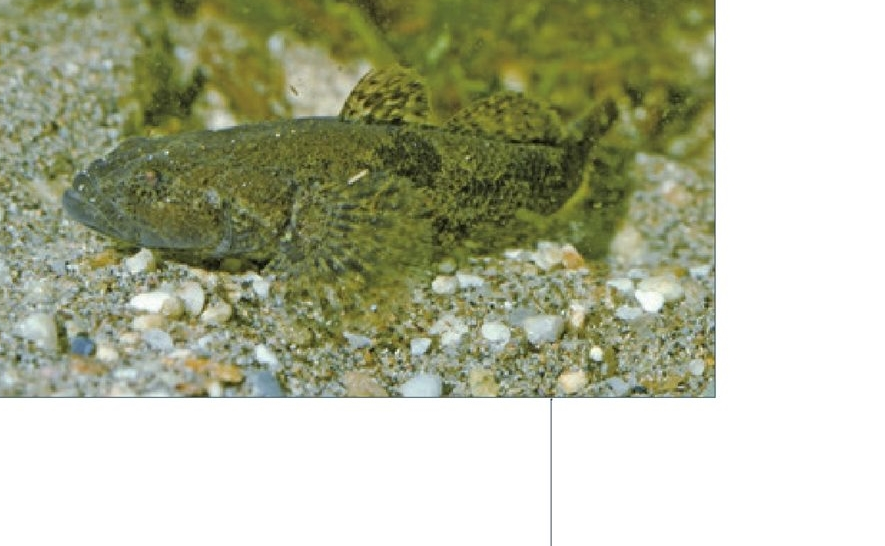

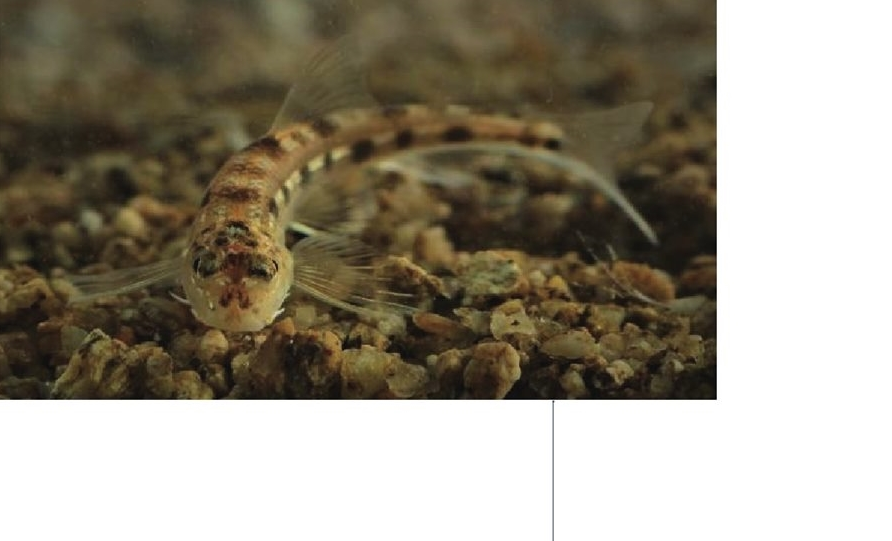

둑중개

Cottus koreanus우리나라 고유종으로 한강 상류와 동해로 흘러드는 경주대종천, 삼척 오십천, 양양 남대천 등지에 드물게 서식한다. 매우 찬 물이 아니면 살지 못하는 아주 민감한 냉수성 어종이다. 한여름 수온이 20도 이하를 유지하고 용존산소 7ppm 이상인 산간계류를 좋아한다. 하천 바닥은 암반과 돌로 이루어져 있고 유기물이 퇴적되거나 부착조류가 없는 깨끗하고 물살이 급한 여울에서 산다.

몸길이는 10~15cm 정도이며 몸은 약간 옆으로 납작하고 유선형이다. 머리는 위아래로 납작하고 입은 크고 넓게 옆으로 퍼진다. 한둑중개와 비슷하나 수컷의 배지느러미 길이가 길고 산란기에는 황색으로 변한다.돌 밑에 살면서 주로 수서곤충을 먹는다. 열목어 미유기 버들치 금강모치 연주모치 등과 같이 사는 경우가 많다. 산란기는 3월 말에서 4월 초이며 수온이 10도 정도일 때 알을 낳는다.수컷이 산란장을 만들면 여러마리의 암컷이 와서 산란에 참여하는 일부다처제이다. 암컷 한 마리가 650~900개의 알을 낳으면 수컷이 수정란을 보호한다.■ 국내 분포 및 서식처

34° N 36° N 38° N 33.5° N 126.5° E 126° E 128° E 130° E 0 140km

묵납자루

Acheilognathus signifer몸길이 약 6~8cm이며, 몸은 좌우로 납작하고 세로로 길쭉하다. 주둥이는 돌출되었으나 끝은 둥글고, 등지느러미와 뒷지느러미 가장자리도 둥글다. 수염은 1쌍이 있다. 옆줄은 완전하며 중앙부는 아래로 약간 휘어진다. 수컷이 암컷에 비해 체고가 높고 크며 몸색깔도 달라 잘 구분된다. 수컷은 산란기에 주둥이 끝에 추성(돌기)이 발달한다. 암컷은 전체적으로 어두운 갈색이며 등지느러미와 뒷지느러미, 꼬리지느러미는 황색이다. 산란관은 회색이며 짧은 편이고 구부러져 있다.

하천 중·상류의 비교적 유속이 완만한 자갈과 모래로 이루어진 소(웅덩이)에 주로 서식한다. 잡식성이지만 주로 부착조류를 먹는다. 산란기는 4~5월이며 조개(주로 작은 말조개)의 아가미에 50개 정도의 알을 낳는다. 한강 유역에 서식하는 우리나라 고유종으로 북한에도 분포한다.■ 국내 분포 및 서식처

버들가지

Rhynchocypris semotilus잉어목 잉어과에 속하며 세계적으로 민통선 동부지역에서 동해로 유입되는 일부 하천에만 서식하는 우리나라 고유종이다. 북한에도 분포한다.

산란 계류의 물이 맑고 수온이 낮으며 계곡 바닥이 큰 바위로 이루어진 곳에 살고 주로 수서곤충을 먹는다. 서식지가 매우 좁고 제한적이며 하천 개발과 수질오염으로 분포지역과 개체수가 줄어들고 있다.몸길이 10cm 이내이며, 몸은 비교적 짧고 굵다. 갈색 바탕에 등쪽은 색이 진하고 배쪽은 옅다. 머리는 크고 주둥이 끝이 둥글며, 아래턱이 위턱보다 짧고 눈이 크다. 등지느러미 기부에 흑색 반점이 있다. 몸쪽 비늘 가장자리에 갈색 초승달 모양의 문양이 있다.산란 계류의 물이 맑고 수온이 낮으며 하상이 암반이나 큰 돌로 구성된 곳에 주로 서식하며 주로 수서곤충을 먹는다. 산란기는 4~5월로 추정되나 생활사가 거의 알려지지 않았다.■ 국내 분포 및 서식처

부안종개

Iksookimia pumila잉어목 미꾸리과에 속하며 세계적으로 전북 부안군 백천에만 서식하는 우리나라 고유종이다. 유속이 완만하고 수심 20~50cm 정도의 모래와 자갈, 바위가 많은 바닥에 서식한다.

잡식성으로 수서곤충과 부착조류 등을 먹는다. 서식범위가 매우 좁고 제한적이며 하천개발 등으로 분포지역 및 개체수가 줄어들고 있다.몸길이는 약 6~8cm이며, 몸은 원통형이나 약간 납작하다. 머리가 크고 입은 주둥이 밑에 있으며, 수염은 3쌍이다. 몸은 담황색 바탕에 등쪽과 몸 중앙에 검정색 무늬가 5~10개 있다. 등지느러미와 꼬리지느러미에는 가로무늬가 2~3줄 있다.산란기는 4~6월 경이며 142~878개의 알을 낳는다.■ 국내 분포 및 서식처

새미

Ladislabia taczanowskii잉어목 잉어과 모래무지아과에 속하는 민물고기로 한국(금강·한강·청천강·압록강·삼척 오십천 등의 상류), 중국 북동부, 헤이룽강 수계에 분포한다.

계류가 흐르는 바위틈에서 살며 바위 사이를 헤엄치며 다닌다. 돌에 붙어있는 규조류·녹조류와 작은 곤충·유충 등을 주로 먹는다.몸길이가 10cm 정도로 몸은 가늘고 길며 옆으로 납작하다. 입은 작고 아래를 향하며, 활 모양이다. 윗입술은 육질이고 좀 두꺼운 편이며, 아래턱이 위턱보다 짧다. 입 구석에는 가늘고 짧은 입수염이 하나 있다.몸빛깔은 등쪽이 짙은 갈색, 배쪽은 은백색이다. 산란기는 6월 경으로 추정된다. 새미 수컷은 산란기가 되면 몸을 세워서 꼬리로 모래바닥을 파서 암컷의 산란을 유도하고, 수정한 다음에는 모래를 덮어 부화율을 높이는 특이한 행동을 보인다.■ 국내 분포 및 서식처

34° N 36° N 38° N 33.5° N 126.5° E 126° E 128° E 130° E 0 140km

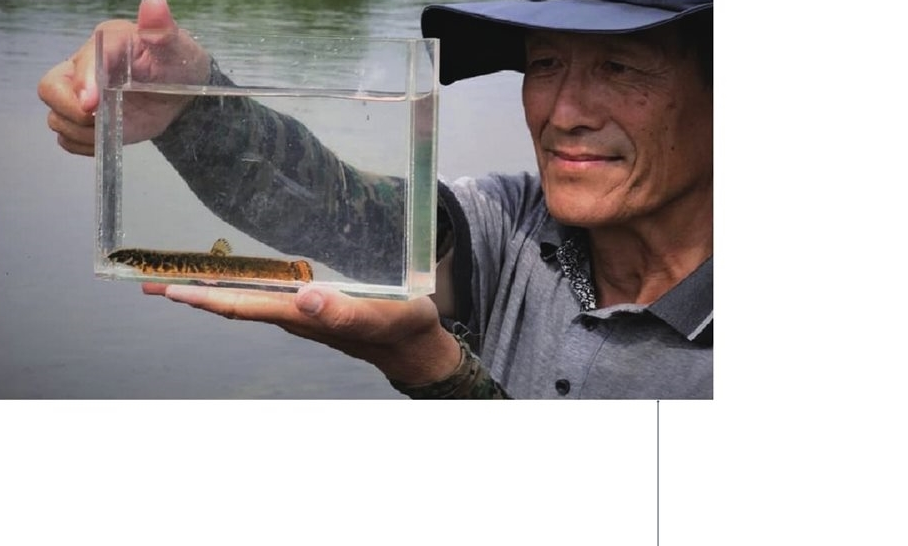

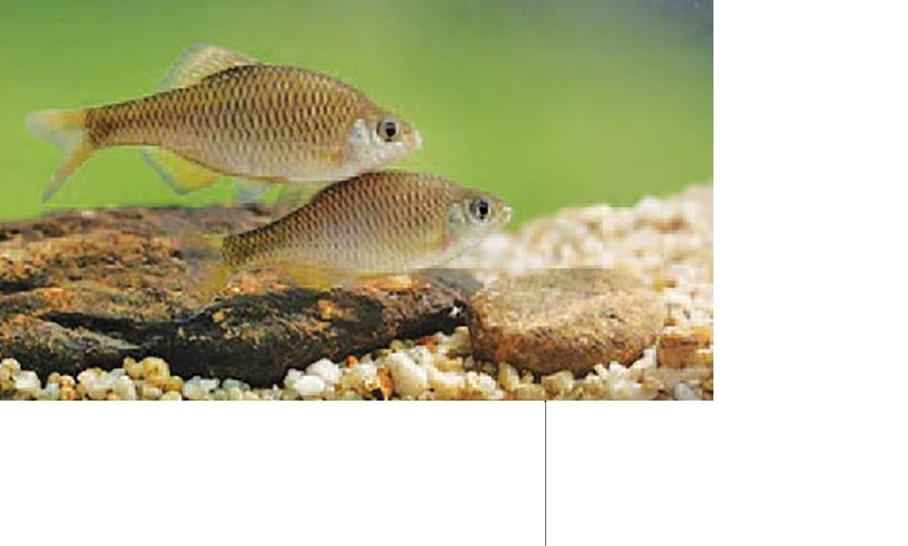

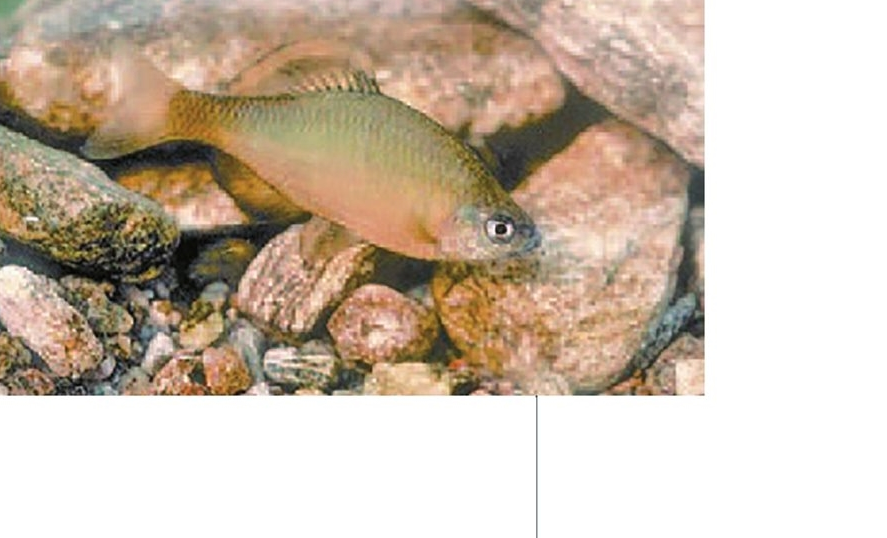

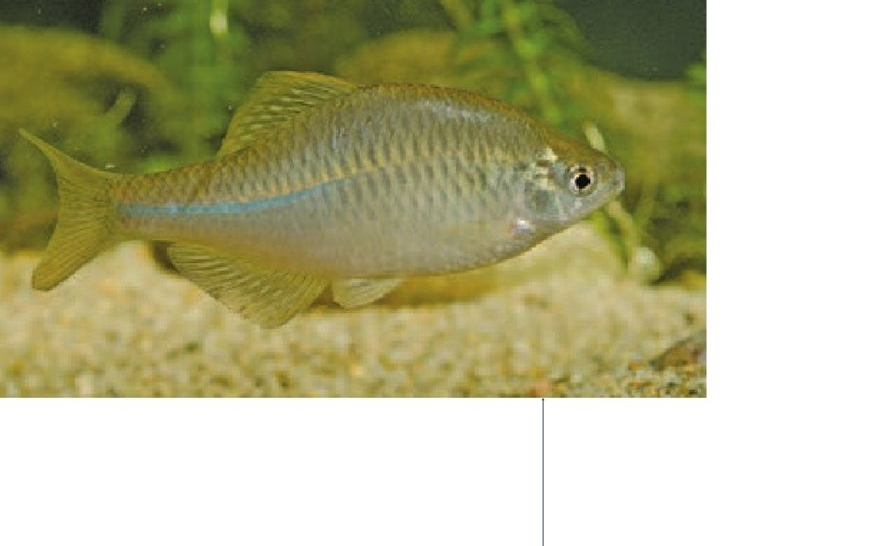

연준모치

Phoxinus phoxinus잉어목 잉어과에 속한다. 삼척 오십천과 남한강 상류에서 수온이 차가운 석회암 용천수 지역에만 매우 제한적으로 서식한다. 지금까지 알려진 세계 최남단 서식지는 충북 단양군 남한강 지류다.

북한 중국 시베리아에도 분포한다. 유럽에도 연준모치가 있다고 알려졌지만 훨씬 크고 종이 다르다. 산간 계류의 자갈이 깔린 곳에 무리지어 서식하며, 수서곤충, 소형 동물, 부착조류, 동식물 조각 등을 먹는다.하천 정비 및 개발에 따른 서식환경 악화, 기후변화로 인한 수온 상승, 비료·농약·광산폐수·생활하수 유입으로 인한 수질오염으로 개체수와 분포지역이 줄어들고 있다. 몸길이 약 6~8cm이며, 몸은 길고 옆으로 납작하다. 아래턱이 위턱보다 짧다. 수염은 없다. 몸에 불분명한 문양이 가로로 새겨져있다. 등쪽은 녹색이나 보랏빛을 띤 갈색이며, 배 쪽은 은백색이다.산란기는 4월이며, 알이 떠내려가지 않도록 여울 쪽의 부드러운 자갈층 밑을 파고들어가 산란한다. 평균 508개 정도의 알을 낳는다.■ 국내 분포 및 서식처

열목어

Brachymystax lenok tsinlingensis연어목 연어과에 속하고, 한강과 낙동강 상류 일부 수계에 서식한다. 북한 중국 몽골 러시아 등에도 분포한다. 서식지에 따라 크기와 문양, 껍질의 두께 등이 달라 ‘시베리아열목어’ ‘아무르열목어’ ‘한국열목어’로 분류하기도 한다.

물이 아주 맑고 수온이 낮은 강 상류 지역에서 작은 물고기, 곤충 및 작은 동물 등을 먹는다. 하천개발과 골재채취에 따른 서식지 감소 및 환경 악화, 폐수 유입에 따른 수질 악화, 불법 포획으로 인해 개체수 및 분포지역이 줄어들고 있다. 몸길이 약 70cm 내외이며, 몸은 유선형이고 좌우 두께는 얇고 폭은 넓다. 위턱과 아래턱은 길이가 거의 같다. 연어과 어류의 특징인 기름지느러미를 가지고 있으며, 옆줄은 거의 일직선이다. 몸색깔은 등쪽은 진한 갈색, 배쪽은 노란 빛이다. 머리와 몸, 특히 등쪽에는 작은 검정색 반점이 흩어져 있다. 어린 개체는 연어과 어류의 특징인 9~10개의 흑갈색 가로무늬(parr mark)가 몸 측면에 나타나지만 성장하면서 사라진다.산란기는 수온이 7~10℃에 이르는 4~5월 초로, 철쭉이 피기 시작하는 무렵이다. 여울 가장자리나 바닥이 모래와 자갈로 이루어진 곳을 약 15cm 정도 판 다음 알을 낳고 모래와 자갈로 덮는다.■ 국내 분포 및 서식처

칠성장어

Lethenteron japonicus칠성장어목 칠성장어과에 속하고, 동해와 남해로 흐르는 하천에 서식한다. 일본 시베리아 사할린 북아메리카에도 분포한다.

강바닥에 자갈이나 모래가 깔리고 수생식물이 많은 곳을 좋아한다. 치어는 4년 정도 강바닥의 진흙 속에 살면서 유기물이나 부착조류를 먹는다. 유생기 이후 바다로 나가 2~3년 다른 어류의 몸에서 피를 빨아먹는 기생생활을 한다. 몸을 키운 후 다시 하천으로 돌아와 산란한다.강 하구의 수심이 낮은 여울이 사라지고 수질오염과 하천개발 등으로 인해 분포지역 및 개체수가 줄어들고 있다. 몸길이는 약 40~50cm이며, 몸은 뱀장어 모양이다. 짝지느러미가 없으며 눈 뒤에 아가미 구멍 7쌍이 있다. 콧구멍은 머리 위쪽에 있고 입과 연결되어 있지 않다. 턱은 없고 흡반 모양의 입에 돌기가 있다. 이빨은 잘 발달된 편이다.바다에서 성장한 후 5~6월에 강으로 올라와서 모래와 자갈이 깔려있는 강바닥에 산란한다.■ 국내 분포 및 서식처

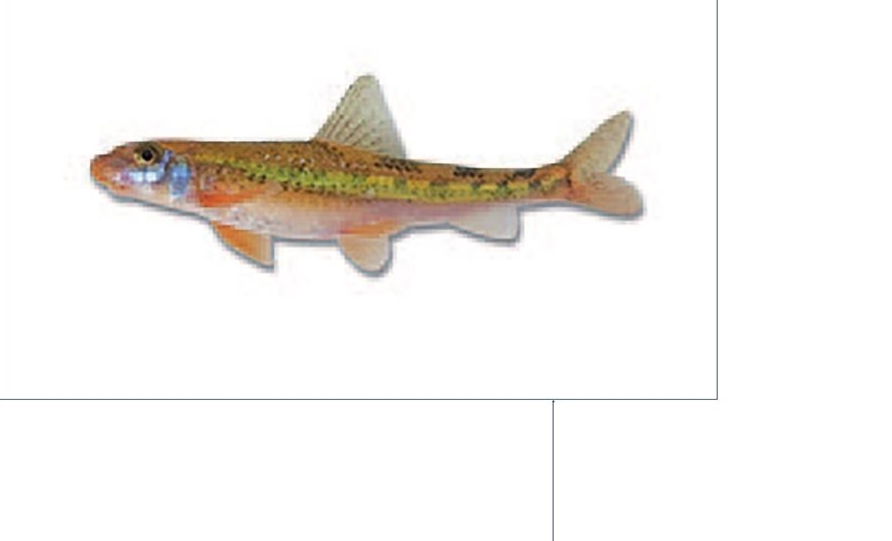

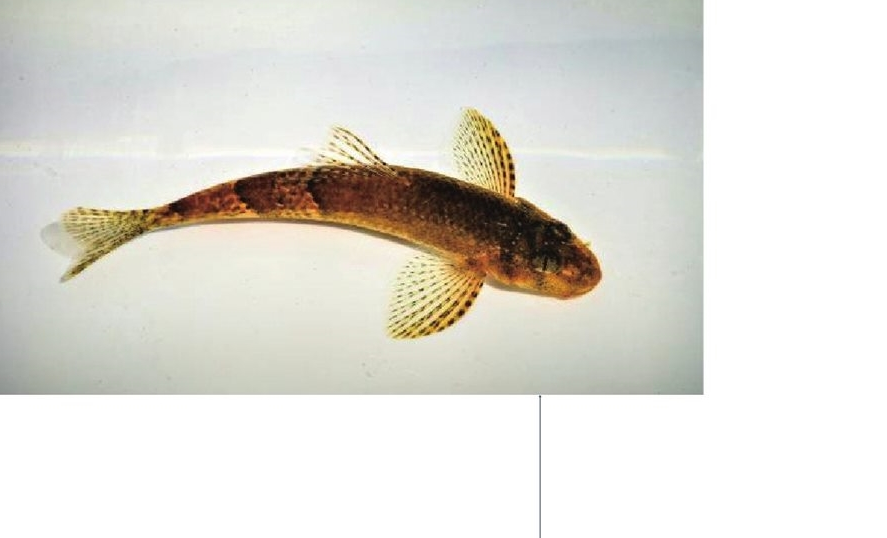

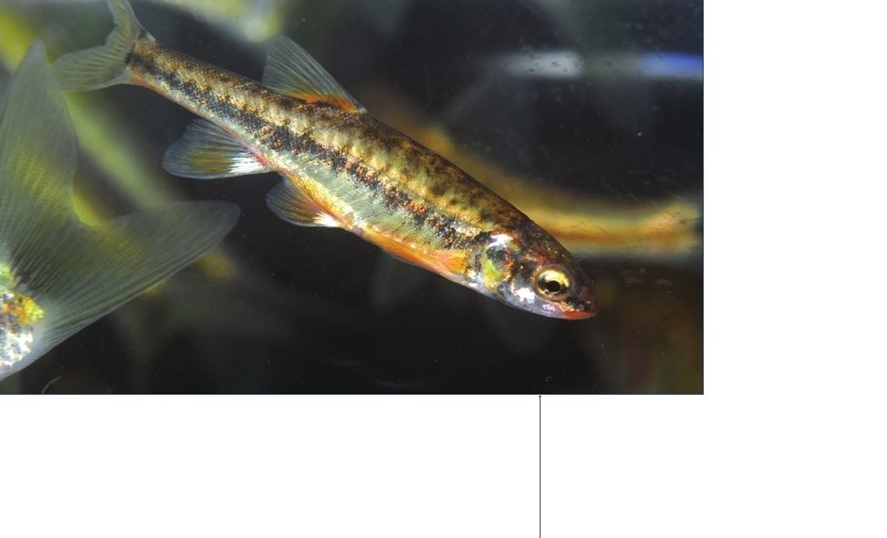

큰줄납자루

Acheilognathus majusculus잉어목 잉어과에 속하고, 세계적으로 섬진강과 낙동강 일부 수계에만 서식하는 우리나라 고유종이다. 유속이 있고, 수심이 1미터 정도로 비교적 깊고 바닥에 돌이나 자갈이 깔린 곳에 서식하며 주로 부착조류 등을 먹는다.

하천공사와 골채채취 등에 따른 서식지 감소 및 환경 악화, 수질오염, 큰줄납자루가 알을 낳는 민물조개류가 줄어들면서 분포지역과 개체수가 감소하고 있다.몸길이 약 9~11cm이며, 체형은 좌우로 납작하고 몸높이는 낮은 편이다. 머리는 작고 주둥이는 앞으로 튀어나온다. 눈은 비교적 크다. 두 분 사이의 간격이 넓다. 입은 말굽 모양으로 큰 편이다.몸은 초록색이 강하며 꼬리지느러미 아래쪽으로 진한 초록색 띠가 선명하게 나타난다. 등지느러미와 꼬리지느러미 가장자리는 붉은색이고 안쪽으로 검은색과 흰색 띠가 번갈아 나타난다. 산란기의 수컷은 혼인색이 강해지고 주둥이에 돌기가 생긴다. 암컷은 민물조개 안에 산란하기 위한 산란관이 발달한다. 산란기는 4월에서 6월까지다.■ 국내 분포 및 서식처

한강납줄개

Rhodeus pseudosericeus잉어목 잉어과에 속하고, 세계적으로 한강 수계와 충남지역의 독립하천인 무한천과 대천천에만 서식하는 우리나라 고유종이다.

하천 중·상류의 유속이 느리고 바닥이 돌이나 자갈로 이루어진 수생식물이 많은 곳에 주로 서식한다. 잡식성으로 수서곤충과 부착조류를 먹는다. 하천공사, 댐 건설 등에 따른 서식지 감소 및 환경 악화, 수질오염으로 인해 분포지역 및 개체수가 줄어들고 있다.몸길이는 약 5~9cm이며, 몸은 타원형으로 몸이 높고 옆으로 납작하다. 등쪽은 녹색이 섞인 회색이며 배쪽은 은백색이다. 등지느러미와 뒷지느러미에는 검은색 점이 세줄로 줄지어 있다.산란기는 3~6월로 추정되고 암컷은 산란관을 통해 민물조개 안에 5~45개의 알을 낳는다.■ 국내 분포 및 서식처

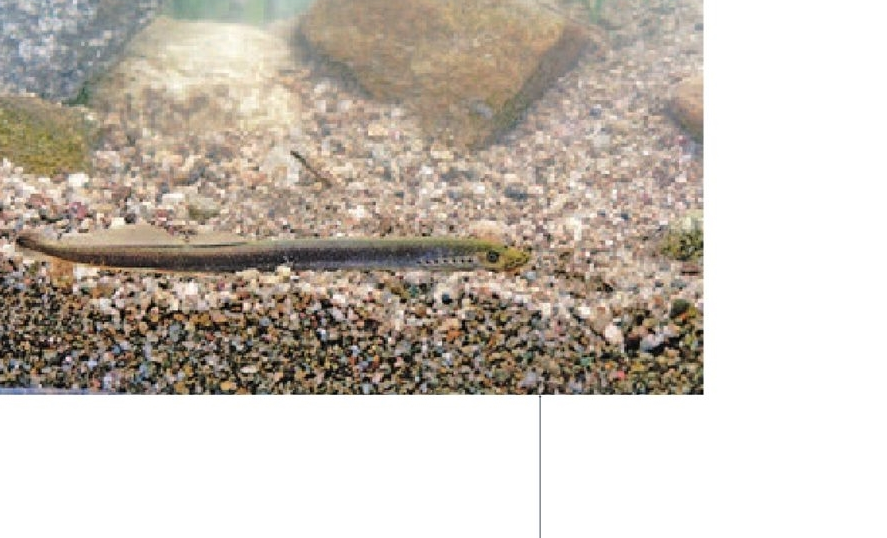

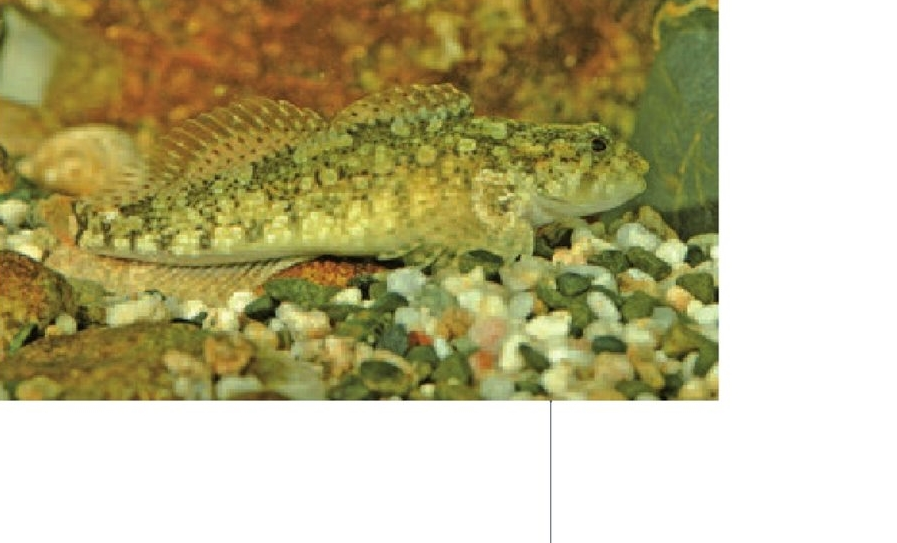

한둑중개

Cottus hangiongensis쏨뱅이목 둑중개과에 속하고, 동해안 일대 하천에 서식한다. 북한 중국 일본에도 분포한다.

하천 하류에 유속이 빠르고 강바닥이 돌이나 자갈로 이루어진 곳에 서식하며, 주로 수서곤충을 먹는다. 하천공사에 따른 서식지 감소 및 환경 악화, 비료 농약 생활하수 등의 유입으로 인한 수질 오염으로 인해 분포지역 및 개체수가 줄어들고 있다.몸길이 약 10~15cm로 소형이며, 형태는 약간 옆으로 납작한 유선형이다. 머리는 위아래로 납작하고 입은 크고 일자형이다. 두개의 등지느러미가 붙어 있으며 꼬리지느러미는 가장자리가 갈라지지 않고 작다. 몸은 회갈색으로 등쪽은 짙은 색, 배쪽은 밝은 색이다.몸의 옆에는 갈색 반점이 흩어져 있다. 수컷의 배지느러미는 암컷에 비해 길며 산란기에는 황색으로 변하고 흰색 점이 나타난다.산란기는 3~4월이며, 하천 가장자리 수심 20~40cm 정도의 큰 돌 밑에 알을 덩어리로 붙인다.■ 국내 분포 및 서식처