머리말

모래주사라는 이름을 들어보셨나요? 잉어, 붕어는 어떤가요? 아마 모래주사라는 이름의 물고기를 들어보신 분은 많지 않을 것입니다. 이 물고기는 우리나라에만 서식하는 고유종이면서 멸종위기 야생생물 I급으로 지정되어 있습니다. 과거에는 낙동강과 섬진강에 넓게 서식하고 있었지만, 하천의 지속적인 개발로 인한 서식지 교란, 하천 내 유기물 오염에 따른 수질오염 등으로 인해 현재는 멸종위기에 처해 있습니다. 우리나라에는 모래주사처럼 이름은 잘 알려져 있지 않지만 멸종위기에 처해있는 물고기가 26종이나 더 있습니다.환경부와 국립생태원 멸종위기종복원센터는 잉어과 어류인 모래주사의 보전을 위해서 「멸종위기 담수어류(모래주사·좀수수치·여울마자·꼬치동자개) 생태특성 및 보전방안 연구」를 통해 모래주사의 생태, 서식지, 증식기술 등에 대해 연구하고 있습니다.이 소책자는 멸종위기 야생생물 I급인 모래주사에 대한 연구결과를 바탕으로 모래주사에 대한 이해를 돕고 나아가 멸종위기 야생생물 보호의 중요성을 널리 알리기 위해 제작되었습니다.

목차

01 우리나라 멸종위기 담수어류 현황 01· 멸종위기 야생생물이란? 01· 우리나라의 멸종위기 담수어류 0202 모래주사 특성 및 분포현황 04· 형태적 특성 04· 서식처 특징 08· 생태적 특징 08· 과거와 현재 분포 현황 1303 모래주사 보전을 위한 증식 20

· 인공증식 1504 모래주사 서식 환경 보전 25· 모래주사 감소원인 25· 서식 위협요인 28· 서식지 인근 토지 이용 변화 33· 모래주사 보전방안 36관련자료 및 도움주신 분주식회사 생물다양성연구소 양 현 소장국립생물자원관 동물자원과 박종성 연구사

우리나라 멸종위기 담수어류 현황

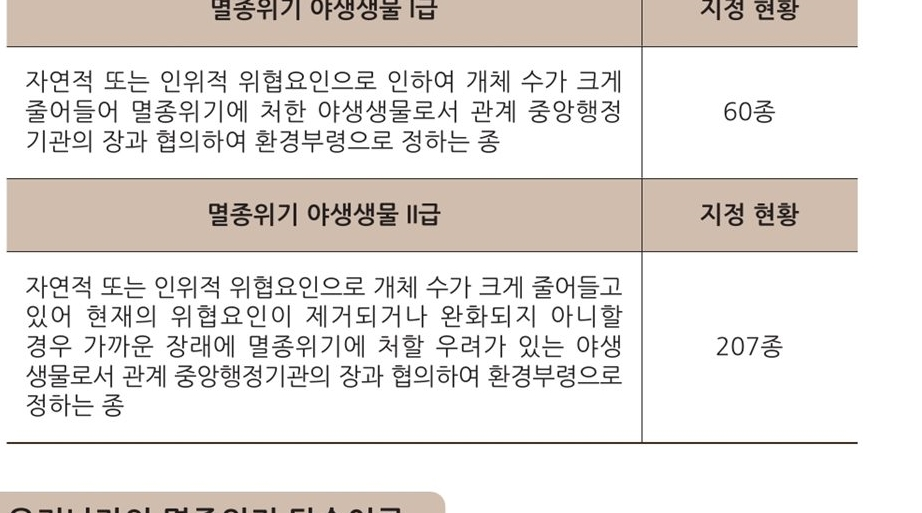

멸종위기 야생생물이란?멸종위기 야생생물은 자연적 또는 인위적 위협요인으로 인하여 개체 수가 현격히 감소하거나 소수만 남아 있어 멸종될 위기에 처해 있는 야생생물로서, 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」에 따라 환경부는 멸종위기 야생생물 I급과 멸종위기 야생생물 II급을 지정하여 보호하고 있습니다.「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」에 따르면 멸종위기 야생생물을 허가 없이 포획·채취하는 것은 금지되어 있으며, 이를 위반하면 최대 7년의 징역형과 7,000만원의 벌금에 처해 질 수 있습니다.

또한, 멸종위기 야생생물의 보호를 위해 멸종위기 야생생물 보호대책 수립, 서식지 보전, 조사·연구, 서식지외 보전기관 지정·운영, 멸종위기 야생생물 복원 등을 추진하고 있습니다. 멸종위기 야생생물 I급 지정 현황

멸종위기 야생생물 I급 지정 현황

우리나라의 멸종위기 담수어류

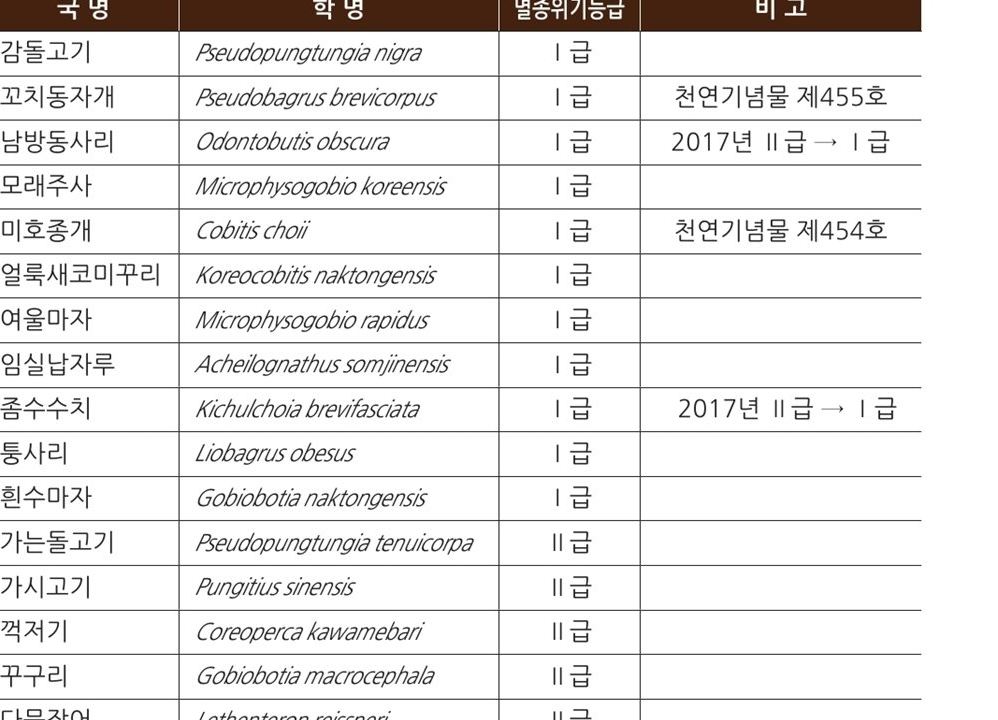

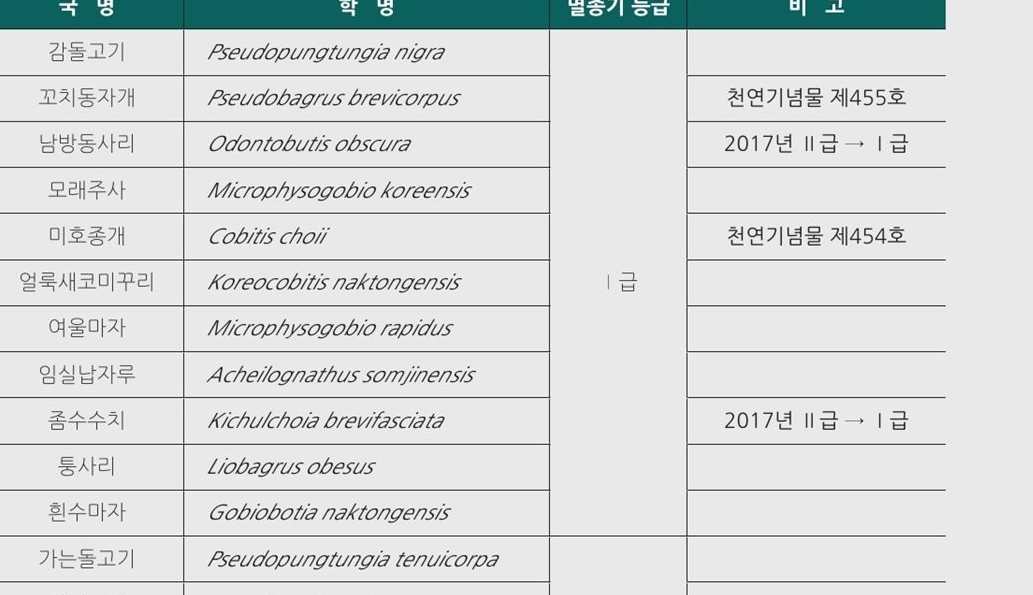

멸종위기 야생생물로 지정된 담수어류 1) 는 총 27종으로 멸종위기 I급은 11종, II급은 16종입니다.멸종위기 I급 중 꼬치동자개와 미호종개는 천연기념물로도 지정되어 보호받고 있습니다. 멸종위기 II급으로 지정되어 있는 열목어는 서식지인 정암사 열목어 서식지와 봉화군 대현리 열목어 서식지가 천연기념물로 지정되어 있습니다.1) 담수어류 : 척추동물에 속하며 일생 또는 대부분의 생을 담수(민물)에서 생활하는 물고기. 아가미로 호흡하고 지느러미로 운동하며 생활함

국명 학명 멸종위기등급 비고

국명 학명 멸종위기등급 비고

꾸구리 Gobiobotia macrocephala Ⅱ급

꾸구리 Gobiobotia macrocephala Ⅱ급

모래주사 특성 및 분포현황

⊙ 학명 : Microphysogobio koreensis Mori, 1935⊙ 잉어목 - 잉어과 - 모래무지아과 - 모래주사⊙ 우리나라에만 분포하는 한국 고유종(멸종위기 야생생물 I급)형태적 특성| 일반적 형태모래주사의 몸길이는 약 8~12㎝로, 길고 옆으로 약간 납작한 형태를 가집니다.

모래주사만이 가지고 있는 형태적인 특징을 살펴보면, 등지느러미 연조 2) 수 7개, 뒷지느러미 연조수 6개, 측선비늘수 3) 38~41개, 척추골수 4) 는 33~37개입니다. 입은 말굽 모양으로 주둥이의 아래쪽에 있으며, 윗입술과 아랫입술 모두 피질돌기 5) 가 잘 발달해 있습니다. 입가에는 눈 지름길이 정도의 수염이 1쌍 있으며 옆줄(측선) 6) 은 몸통 끝까지 완전한 형태입니다. 몸 옆의 비늘 뒷가장자리 안쪽에는 작은 갈색의 점이 흩어져 있습니다. 가운데에는 약간 흐릿한 긴 세로띠가 있으며 그 안에는 5~13개의 짙은 갈색 반점이 있습니다. 등지느러미, 꼬리2) 연조(Soft ray) : 지느러미막을 지지하는 기조의 일종으로 부드럽고, 마디로 되어 있음

3) 측선비늘수 : 몸의 측면에 길게 일렬로 이어지는 모든 비늘의 수4) 척추골수 : 척추골은 두개골의 뒤끝에서 꼬리지느러미 앞까지 연결되는 마디로 된 뼈로 척추골의 마디수는 종을 구분하는 중요한 형질로 이용5) 피질돌기 : 머리나 몸통에 조류(새)의 벼슬처럼 나 있는 육질 돌기6) 옆줄(측선) : 몸의 양쪽 편에 머리부분에서 꼬리부분까지 이어지는 일종의 촉각기. 물속에서 압력, 유속, 방향 등을 감지하는 역할지느러미, 가슴지느러미, 배지느러미에는 짙은 갈색의 작은 반점이 있어 3~4줄의 점열을 이루지만 뒷지느러미에는 반점이 없습니다. 몸의 옆 가운데에는 폭이 넓은 녹청색 세로줄이 있으며 돌마자와 형태적으로 매우 유사하나 크기가 더 큰 것이 특징입니다.

| 모래주사

| 모래주사

| 암수 구분

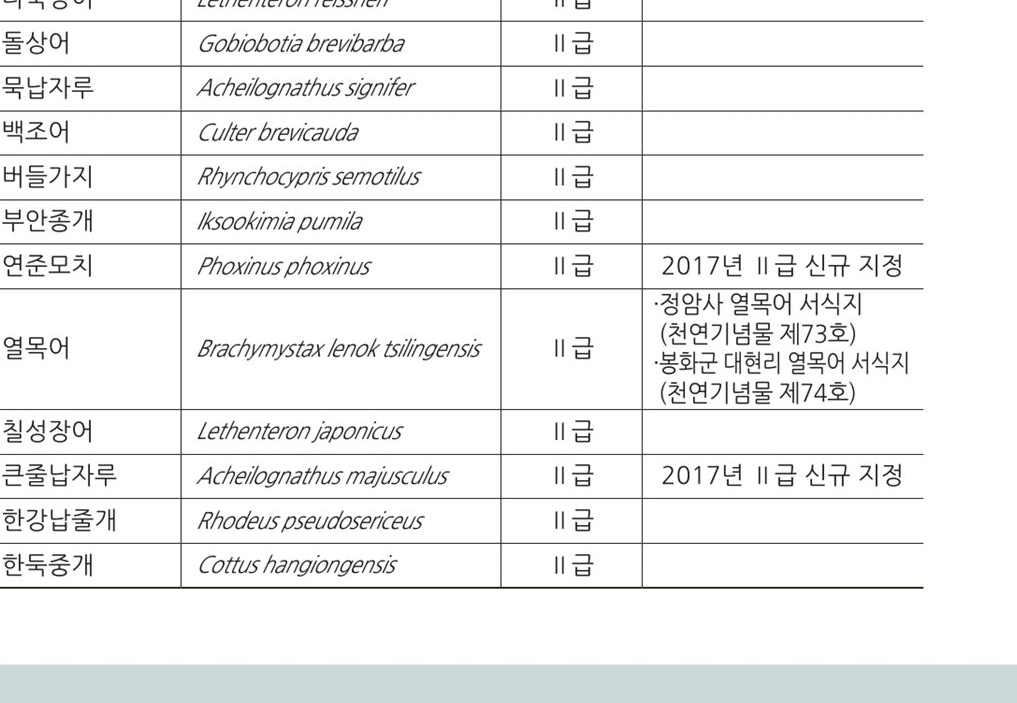

산란시기의 수컷은 몸 전체가 밝은 주황색을 띄고 아가미 뒷부분에서부터 미병부 7) 까지 이어지는 중앙 줄무늬와 가슴지느러미 그리고 배지느러미가 붉어지는 특징을 보이고 추성 8) 은 나타나지 않습니다. 암컷은 추성이 나타나지는 않지만 몸 전체가 어두운 갈색을 띠고 있습니다. 하지만 산란기 이전에는 암수 구분이 어렵습니다. | 모래주사 암수 사진(위 : 수컷(♂), 아래 : 암컷(♀))

| 모래주사 암수 사진(위 : 수컷(♂), 아래 : 암컷(♀))

7) 미병부 : 총배설강부터 꼬리지느러미가 시작되는 부분

8) 추성 : 잉어아과 어류에서 공통적으로 나타나는 특징으로 주로 산란기 수컷에 나타나는 자극돌기. 표피가 두껍고 단단해져 돌기 모양으로 된 것으로서 머리, 비늘, 지느러미에 주로 생김BOX 1. Microphysogobio 속(모래주사속) 어류 구분

국내 잉어과 어류 중 모래주사가 포함되어 있는 Microphysogobio 속에 포함되는 어류는 모래주사, 돌마자, 여울마자, 됭경모치, 배가사리 등 5종이다. 5종의 어류 중 배가사리와 됭경모치는 형태적으로 구분이 잘 되지만 동일 지역에서 함께 출현하는 모래주사와 돌마자는 형태적인 구분이 어렵다. 외형적으로 2종을 구분하는 방식은 3가지로 첫 번째는 입의 피질돌기 모양(A, B), 두번째는 배면비늘 유무(C, D), 세 번째는 측선상부비늘수(E, F)이다. | 모래주사 | 돌마자

| 모래주사 | 돌마자

생태적 특성

섬진강 상류와 낙동강 지류 수계에 분포하며, 하천 중·상류의 유속이 약간 빠르고 자갈과 모래가 많은 여울의 바닥 가까이에서 서식합니다. 부착 조류를 주로 먹지만 작은 갑각류나 수서곤충 유충도 먹습니다. 9~10월에 전장 30~40㎜의 개체는 1년생이고 100㎜ 이상 되는 개체는 2~3년생으로 추정됩니다. 산란기는 4~5월로 산란 성기는 수온이 20~23℃인 5월초입니다.유속이 있는 자갈 표면이나 틈 사이에 산란하며 포란수는 1,100~5,920개, 난경은 0.60~1.00㎜로 수온 23℃에서 수정 29시간 후 부화합니다.서식처 특징

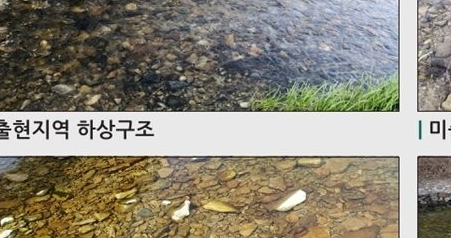

산란기를 제외한 시기에는 주로 하천 중심부에 위치한 여울에서 서식하며 서식지의 하상구조는 작은 돌(cobble)과 자갈(pebble) 비율이 높습니다. 서식하는 하천은 물이 정체되어 있는 소(pool)와 물이 빠르게 흐르는 여울부가 서로 반복되는 구간이며, 하천의 폭은 100~200m, 수심 0.3~1.0m입니다.함께 출현하는 어류는 피라미, 참갈겨니, 쉬리, 돌마자, 돌고기, 참중고기, 참몰개, 치리, 모래무지, 큰줄납자루, 동사리 등이 있습니다. | 모래주사 서식처 (영강)

| 모래주사 서식처 (영강)

| 모래주사 서식처 (섬진강)

| 모래주사 서식처 (섬진강)

BOX 2. 잉어과(Cyprinidae)

잉어과는 전세계적으로 넓게 분포하는 어류로, 주로 담수에 서식하는 종들로 구성되어 있고 일부 기수지역에 서식하는 종이 있다. 담수어류 중 가장 큰 과(family)로 망둑어과를 제외하면 척추동물 중에서도 가장 큰 것으로 알려져 있다. 납자루, 잉어, 붕어, 피라미, 참붕어, 누치 등 다양성이 매우 높은 과로, 다양한 아과(Subfamiliy)와 속(genera)들이 포함되어 있다.잉어과에 포함되는 많은 어류들이 중요한 식량자원(잉어, 붕어 등)과 관상어(금붕어)로 이용되고 있으며, 생물학적 연구(제브라피쉬)에도 많이 활용되고 있다. 특히 관상어로도 유명한 제브라피쉬는 발생학, 유전학 연구에 중요하게 활용되는 종이다.

※ 금붕어 사진 출처: https://trca.ca/news/goldfish-toronto-waterways

※ 제브라피쉬 사진 출처: https://www.noldus.com/blog/zebrafish-research-south-americaBOX 3. 모래무지아과(Gobioninae)

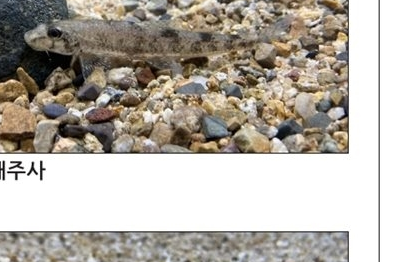

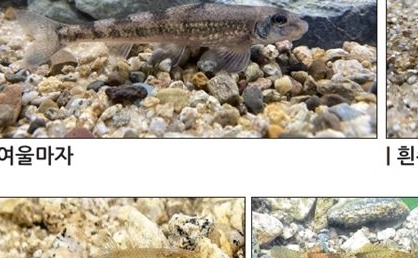

잉어과에 포함되어 있는 모래무지아과의 어류는 일반적으로 한 쌍의 입수염이 있으며, 입은 주둥이 아래에 있고 옆줄은 완전하며 거의 직선이다. 등지느러미 연조수는 보통 7개, 뒷지느러미 연조수는 보통 6개이다. Gobio속을 제외한 모든 속의 어류가 유라시아에 분포하며 대부분 동아시아에 분포하고 있다. 전 세계에 28속 201종이 있으며, 우리나라에는 17속 34종이 분포한다.모래무지아과의 어류 중 멸종위기 야생생물 I급(4종)으로 감돌고기, 모래주사, 여울마자, 흰수마자, 멸종위기 야생생물 II급(3종)으로 가는돌고기, 꾸구리, 돌상어가 지정되어 보호받고 있다. | 감돌고기

| 감돌고기

| 모래주사

| 모래주사

| 여울마자

| 여울마자

| 흰수마자

| 흰수마자

| 가는돌고기

| 가는돌고기

| 꾸구리

| 꾸구리

| 돌상어

| 돌상어

※ 가는돌고기, 꾸구리, 돌상어 사진 출처 : 한반도의 생물다양성(국립생물자원관)

BOX 4. 고유종(Endemic species)

고유종이란 전 세계에서 오직 우리나라에만 서식하고 있는 물고기로 다른 나라에는 서식하지 않는 물고기를 말한다. 현재 우리나라에는 약 68종의 고유 담수어류가 서식하고 있는 것으로 확인되고 있다. 고유종은 주로 지리적 격리나 다양한 원인들에 의해 발생하며, 과거부터 국내에 서식하던 어류가 오랜 시간이 지나면서 발생한 형태적, 생태적, 유전적 차이로 특정 환경에 적응된 형태로 나타나며, 다른 지역에는 서식하지 못한다.고유종 목록 (출처 : 채병수 등, 2019. 한국의 민물고기, LG상록재단)칠성말배꼽, 버들개, 금강모치, 버들가지, 각시붕어, 한강납줄개, 서호납줄갱이, 묵납자루, 칼납자루, 임실납자루, 낙동납자루, 줄납자루, 큰줄납자루, 감돌고기, 가는돌고기, 쉬리, 참쉬리, 참중고기, 중고기, 긴몰개, 몰개, 참몰개, 점몰개, 어름치, 왜매치, 모래주사, 돌마자, 여울마자, 됭경모치, 배가사리, 압록자그사니, 두만강자그사니, 꾸구리, 돌상어, 흰수마자, 참갈겨니, 부포미꾸라지, 새코미꾸리, 얼룩새코미꾸리, 참종개, 부안종개, 왕종개, 남방종개, 북방종개, 동방종개, 기름종개, 미호종개, 점줄종개, 줄종개, 수수미꾸리, 좀수수치, 미유기, 눈동자개, 꼬치동자개, 퉁가리, 퉁사리, 자가사리, 섬진자가사리, 동방자가사리, 사루기, 자치, 젓뱅어, 동사리, 얼룩동사리, 점줄망둑, 큰볏말뚝망둑어, 꺽지, 둑중개 | 쉬리

| 쉬리

| 꺽지

| 꺽지

| 자가사리

| 자가사리

| 동사리

| 동사리

과거와 현재 분포 현황

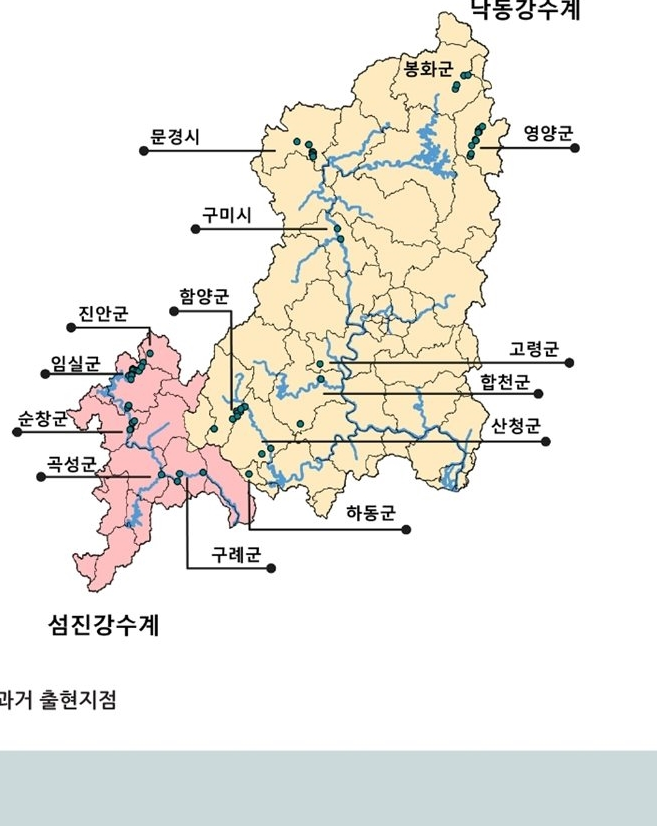

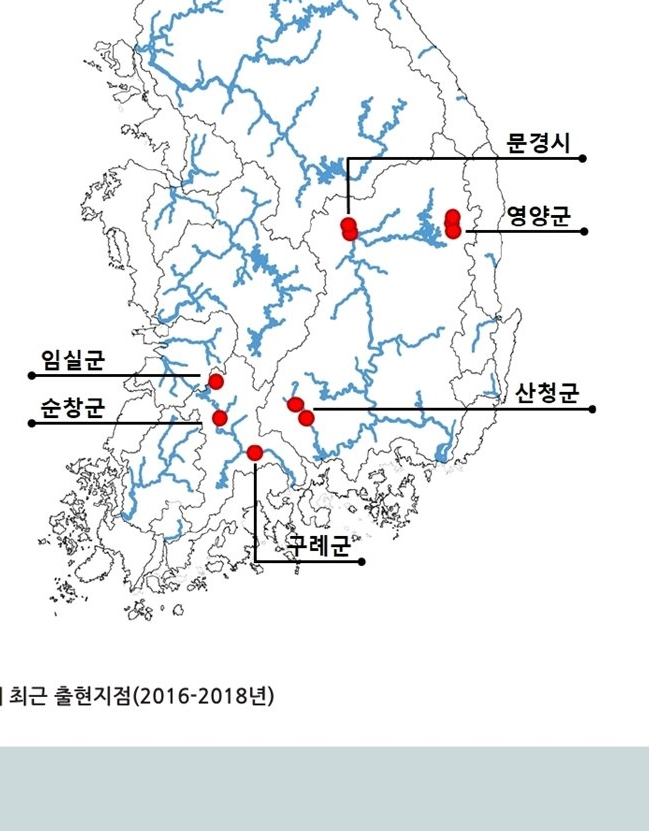

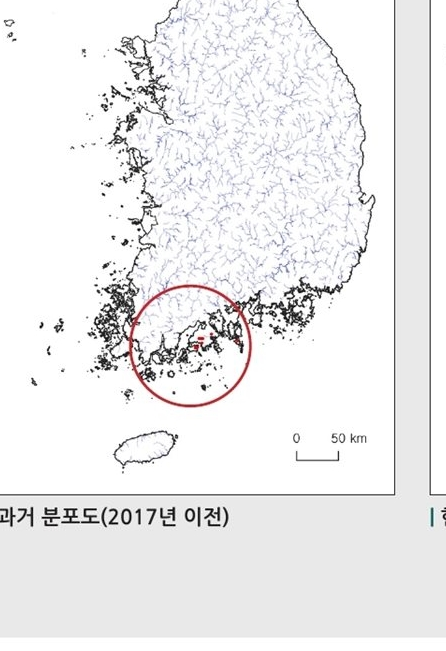

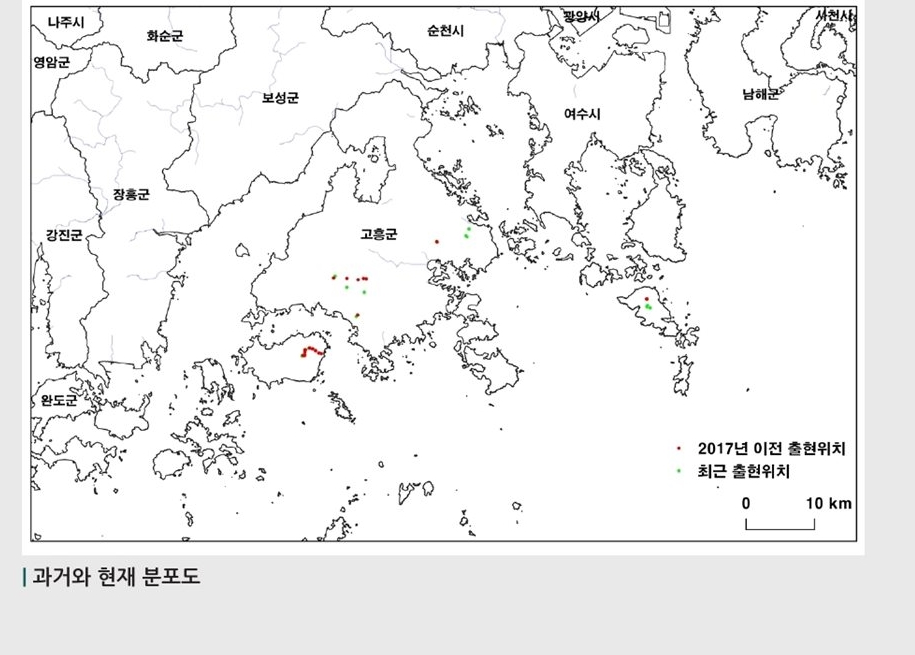

모래주사는 일제강점기인 1935년 일본인 학자 모리(森爲三, Mori Tamezo)에 의해 국내에서 처음 서식이 보고되었으며, 그 당시 낙동강, 섬진강, 영산강, 금강 및 한강에 분포한다고 기록했습니다. 역시 일본인 학자인 우치다(內田惠太郞, Uchida Keitaro)는 모래주사가 낙동강과 섬진강에서 분포한다고 기록하였으며 (Uchida, 1939) 현재 분포현황은 이와 같이 낙동강과 섬진강에서만 서식이 확인되고 있습니다.과거 1989년 이전에는 섬진강 수계의 다수 지역과 낙동강 수계에서 출현이 확인되었고, 만경강과 동진강 및 금강에서도 서식이 확인되었습니다. | 과거 출현지점

| 과거 출현지점

섬진강 수계의 경우 1990년부터 2011년까지는 9개 지점에서 출현한 반면 2012년부터 2014년까지는 13개 지점에서 출현하여 출현지점이 늘어났습니다. 하지만 1990년부터 2011년까지 출현이 확인되었던 석보천과 옥정호(전북 임실) 등에서는 2012년 이후 출현이 확인되지 않았습니다.

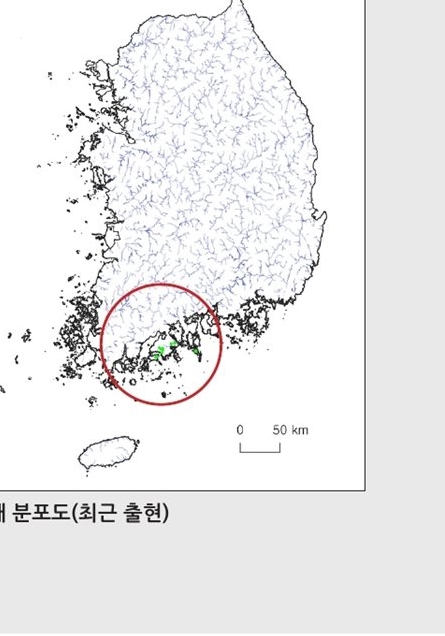

낙동강 수계의 경우 1990년부터 2011년까지 총 22개 지점에서 출현하였으나 2012년부터 2014년까지는 13개 지점으로 출현지점이 줄어들었습니다. 1989년 이전에 분포가 확인되었던 길안천, 내성천 및 금호강에서는 1990년 이후에는 분포하지 않는 것으로 확인되었습니다. 또한, 2012년부터 2014년까지 새롭게 서식이 확인된 지점은 없었습니다.최근에는 낙동강 지류인 남강, 영강, 반변천 그리고 섬진강 일부 지역에서만 소수 개체가 확인되고 있어 분포지역이 심각하게 줄어들고 있는 상황입니다. | 최근 출현지점(2016-2018년)

| 최근 출현지점(2016-2018년)

모래주사 보전을 위한 증식

인공증식모래주사의 개체수를 보전하기 위해 인공적으로 증식한 후 치어들을 확보하는 방법입니다.| 친어 확보4월 말에서 5월 초 산란이 가까운 모래주사를 투망과 족대를 이용하여 채집합니다. 채집한 모래주사는 실험실로 운반한 후 상태를 안정시킵니다. | 자연상태의 모래주사 채집

| 자연상태의 모래주사 채집

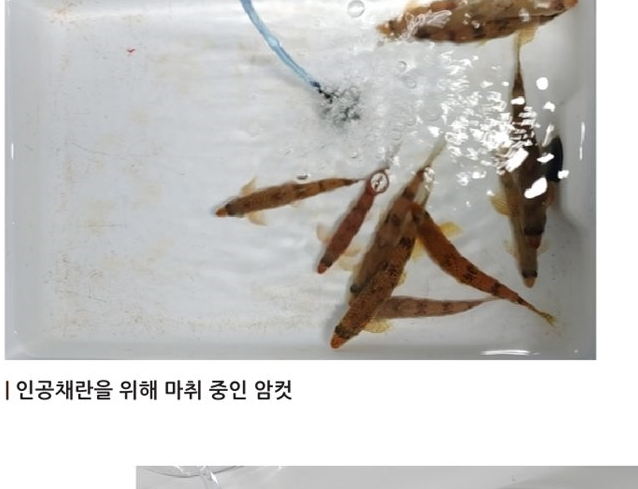

| 산란 유도와 인공 수정

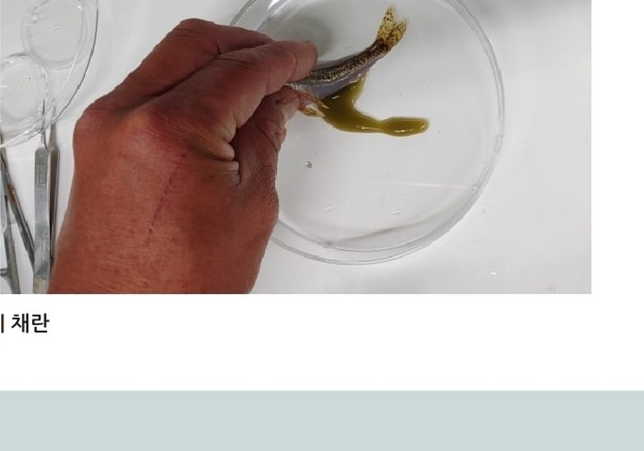

1) 성숙한 암컷과 수컷에 각각 산란유도 호르몬을 투여합니다.2) 12시간이 지난 후 암컷의 배가 부풀어 오르는지 확인하고, 암컷의 배를 눌러 배 속의 알을 방출시킵니다(채란).3) 방출된 알 위에 수컷의 정자를 뿌려서 수정시키는데, 이것을 수정란이라고 합니다. | 인공채란을 위해 마취 중인 암컷

| 인공채란을 위해 마취 중인 암컷

| 채란

| 채란

| 수정란 부화 과정

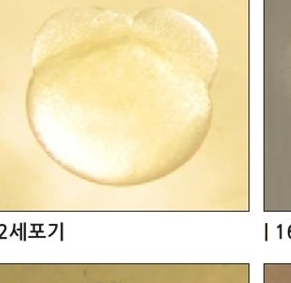

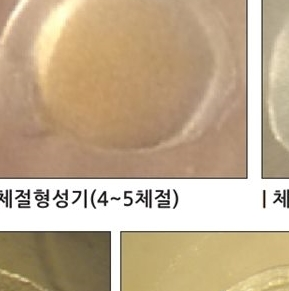

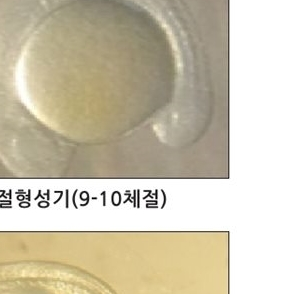

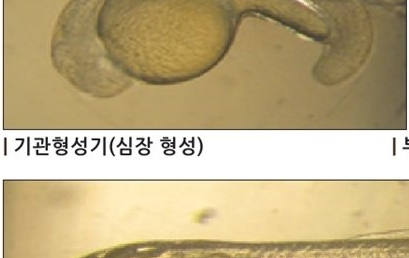

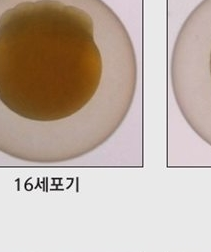

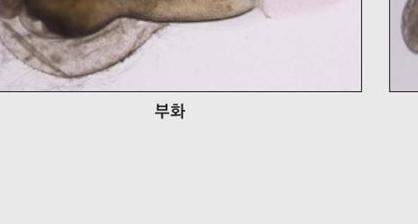

1) 모래주사의 수정란은 동그란 공 모양으로 성숙난의 난경 9) 은 0.70±0.03㎜입니다. 약한 점착성을 띠는 분리 침성란 10) 으로 수정 직후 극심하게 부풀어 난막의 분리가 일어나며 서로 달라붙어 있습니다. 하지만 가벼운 충격에도 수정란이 쉽게 터질 수 있어 각별한 주의가 필요합니다.2) 수정란은 산란장의 유속에 의해 하류로 떠내려가거나 일부 난들은 산란장 안쪽 바닥의 돌 사이사이에 끼어 들어갑니다.3) 수정란은 배반 형성기, 상실기, 낭배기, 체절 형성기, 이포 형성기를 거쳐 부화합니다.4) 수정 후 수온 20(±1)℃에서 29시간 이내에 모두 부화하며, 꼬리를 이용하여 수정란을 뚫고 나옵니다. 부화 직후의 크기는 약 2.2±0.48㎜입니다.•배반 형성기 : 수정란에 포함되어 있는 핵과 세포질이 모여서 세포 분열할 준비를 함

•상실기 : 세포분열이 일어나서 많은 수의 세포가 만들어짐. 그 모양이 뽕나무 열매와 비슷해서 뽕나무 상(桑) 자와 열매 실(實) 자를 써서 붙인 이름•낭배기 : 세포들이 간, 위, 담낭, 소장 등의 조직으로 분화되기 시작•체절 형성기 : 척추가 만들짐•이포 형성기 : 뇌의 뒤쪽에 청각기관이 될 세포가 형성됨9) 난경 : 알 지름 길이

10) 분리침성란 : 서로 분리되면서 물 속에 가라앉는 알 | 수정란

| 수정란

| 2세포기

| 2세포기

| 16세포기

| 16세포기

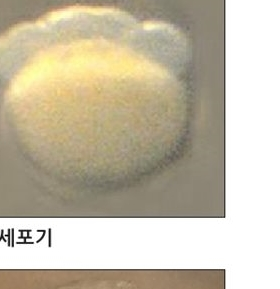

| 32세포기

| 32세포기

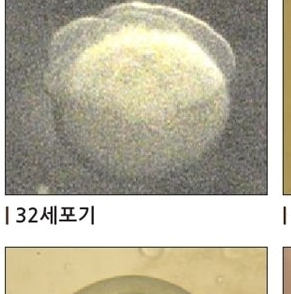

| 포배기

| 포배기

| 낭배기

| 낭배기

| 배체형성

| 배체형성

| 체절형성기(4_5체절)

| 체절형성기(4_5체절)

| 체절형성기(9-10체절)

| 체절형성기(9-10체절)

| 기관형성기(심장 형성)

| 기관형성기(심장 형성)

| 부화

| 부화

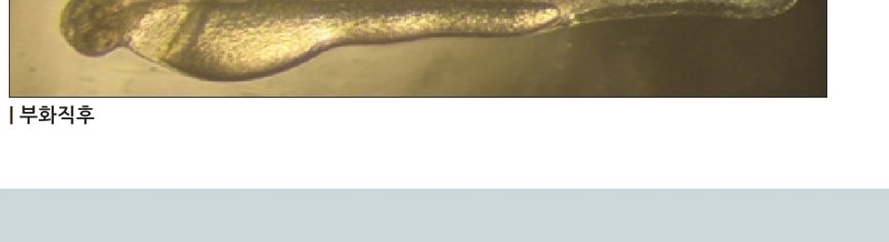

| 부화직후

| 부화직후

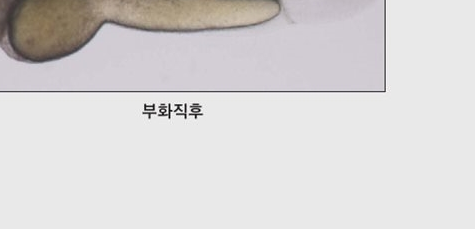

| 자·치어 발달

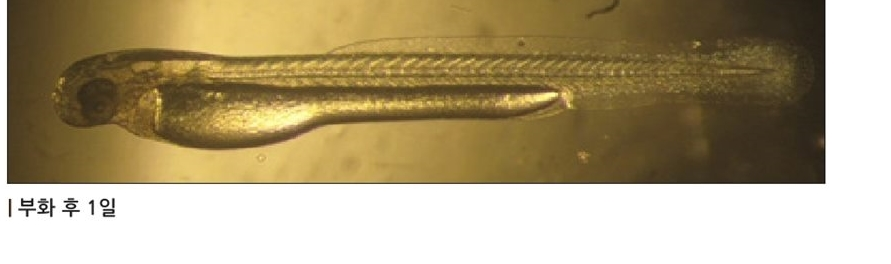

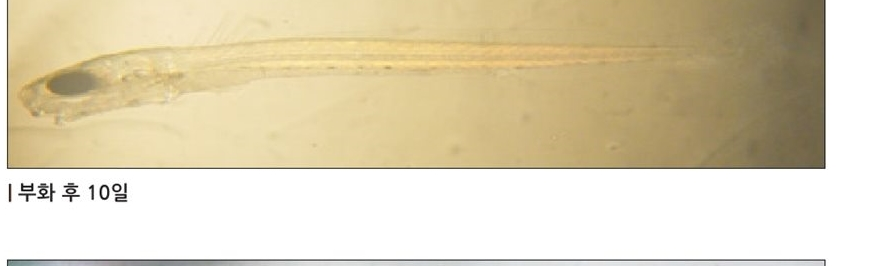

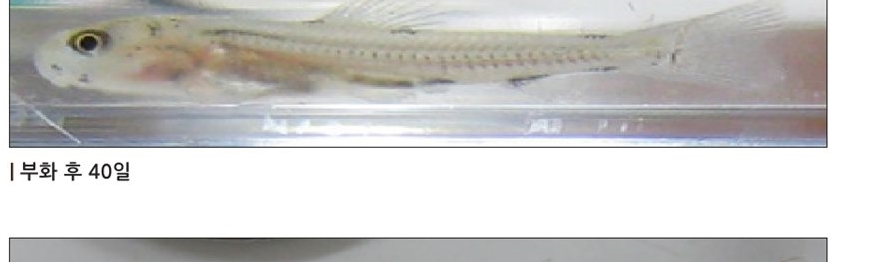

부화된 모래주사는 자어와 치어 상태를 거쳐 다 큰 상태의 성어가 됩니다.자어 상태의 모래주사는 부화 후 1일이 지나면 입과 항문이 형성되기 시작하고 가슴지느러미가 발달합니다.부화 후 4일이 지난 자어는 알에 포함되어 있던 영양물질인 난황이 몸으로 모두 흡수되고 활발한 먹이활동을 시작합니다.부화 후 약 20일이 경과하면 치어가 되며, 약 100일이 지난 모래주사 치어는 체측 11) 중앙과 등 면에 검은색 반문 12) 이 나타나 성어와 유사한 형태를 갖추게 됩니다.11) 체측 : 몸의 옆면

12) 반문 : 얼룩무늬 혹은 반점 모양의 무늬 | 부화 후 1일

| 부화 후 1일

| 부화 후 10일

| 부화 후 10일

| 부화 후 40일

| 부화 후 40일

| 부화 후 100일

| 부화 후 100일

| 인공증식 과정에서 모래주사 관리방법

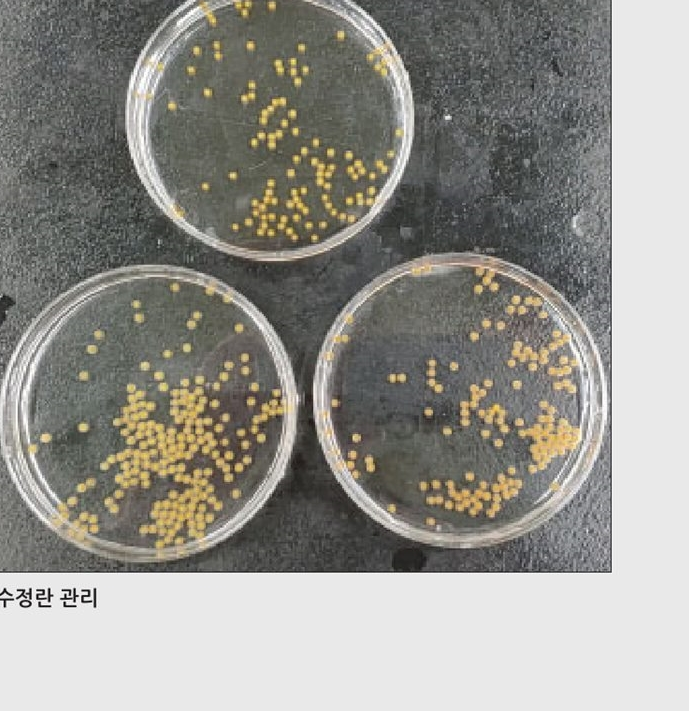

▶수정란수정란은 페트리디쉬 13) 에 관리하며, 수온은 20~22℃를 유지합니다. 이 때 수시로 사란 14) 을 제거하고 매일 2회 정도 물을 갈아줍니다. | 수정란 관리

| 수정란 관리

13) 페트리디쉬(Petri dish) : 뚜껑이 달린 얕고 둥근 유리 접시 그릇 용도의 실험 기구. (독일명) 페트리샬레(Petrischale)

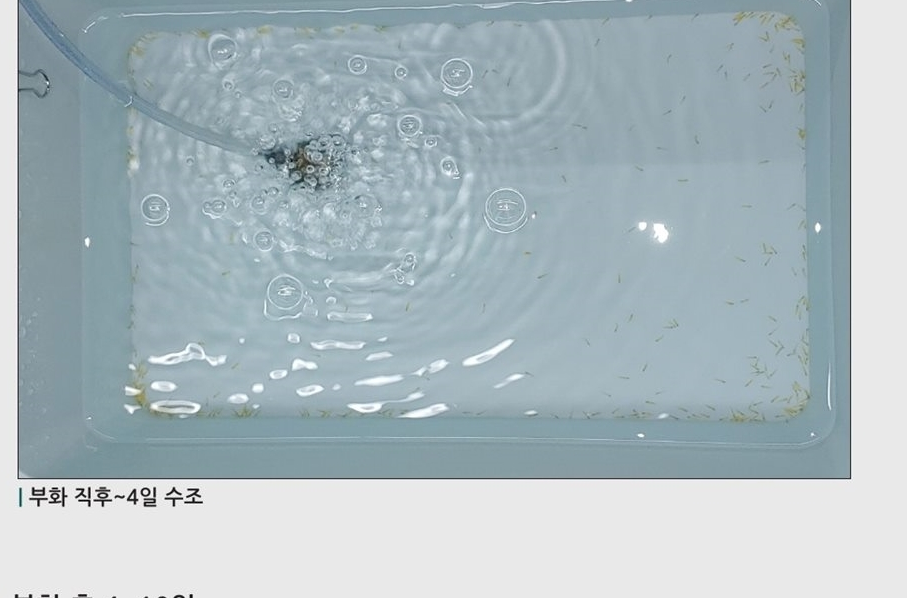

14) 사란 : 죽은 알▶부화 직후~5일

난황을 통해 영양물질을 공급받으므로 별도의 먹이를 주지 않습니다. 수온은 20~22℃를 유지하며 페트리 디쉬의 물은 하루에 2회 정도 갈아줍니다.

▶부화 후 5~30일

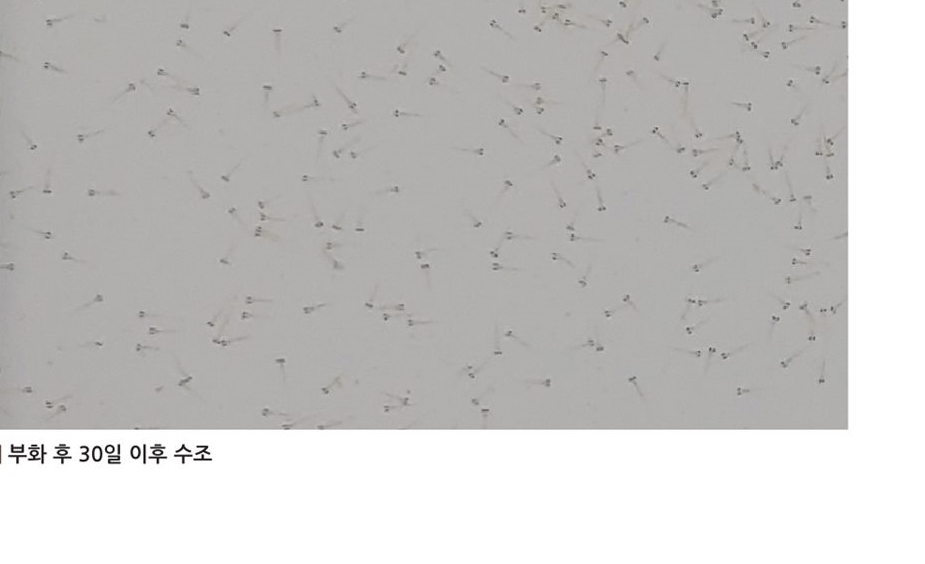

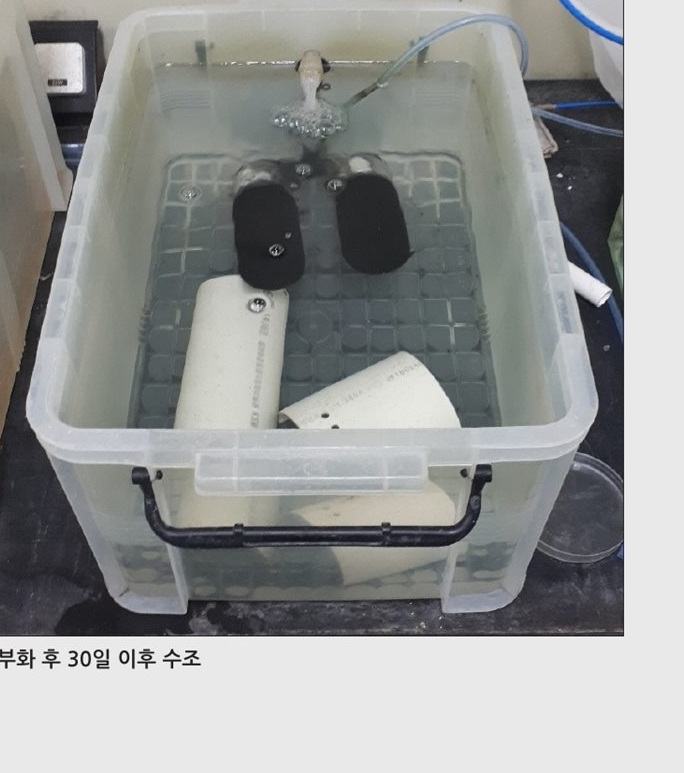

부화 후 5일부터는 먹이를 찾기 시작합니다. 10L 용량의 플라스틱 사각 수조에 옮겨 5일 무렵부터 10일 무렵에는 로티퍼 15) 를 공급하고 후기 16) 에 알테미아 17) 유생을 하루 2~3회 공급합니다. 먹이 공급 후 남은 먹이는 1시간 안에 제거합니다.수온은 20~22℃를 유지하며, 수조의 물은 하루에 2회 50% 정도의 양을 갈아줍니다. | 부화 후 30일 이후 수조

| 부화 후 30일 이후 수조

15) 로티퍼(Rotifer) : 윤형동물문에 속하며 어류 사육시 먹이로 쓰임

16) (자어)후기 : 난황 흡수 이후 각 지느러미의 기조수가 정수로 되기까지의 시기17) 알테미아(Artemia) : (영명) Brine shrimp, 하등 갑각류에 속하며 흔히 시몽키(Sea monkey)로 불리움. 식용어류 및 관상어 유생의 먹이로 사용됨▶부화 후 30일 이후

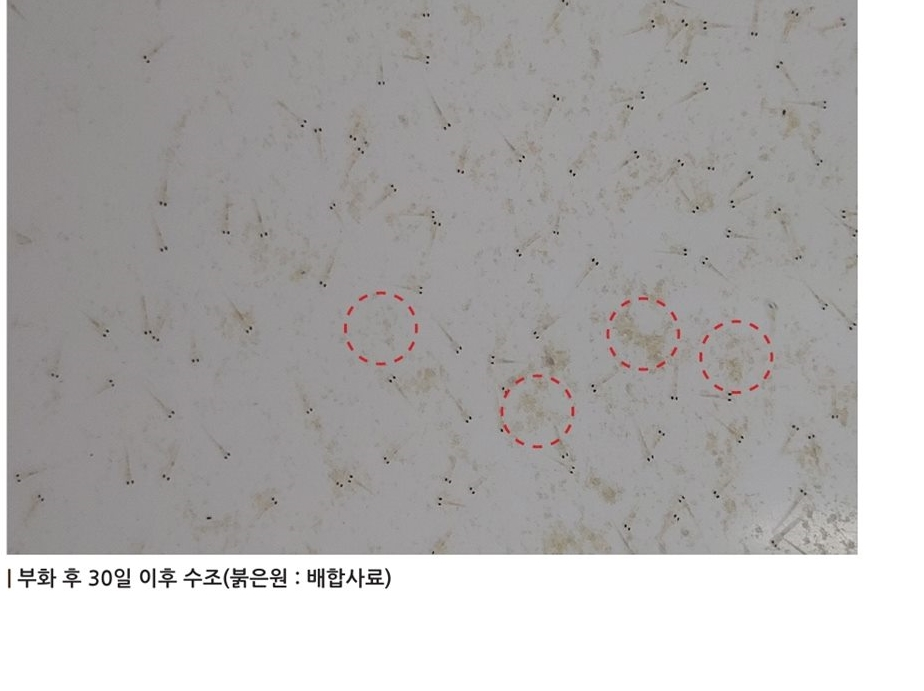

부화 후 30일부터는 60L 플라스틱 수조로 이동하고, 배합사료를 혼합하여 하루에 2번 공급해줍니다.수온은 20~22℃를 유지하며, 오염물질을 여과시키는 스펀지 여과기를 설치하고 수조의 물은 하루에 1번 갈아줍니다. | 부화 후 30일 이후 수조(붉은원 : 배합사료)

| 부화 후 30일 이후 수조(붉은원 : 배합사료)

모래주사 서식환경 보전

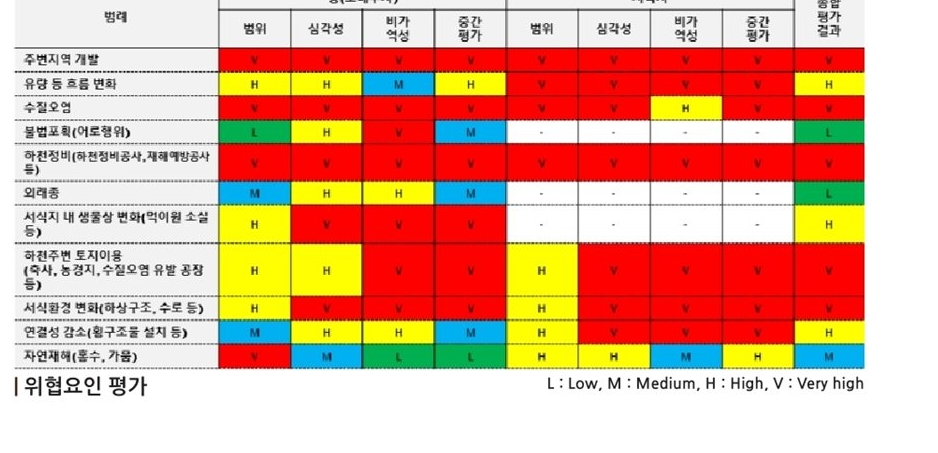

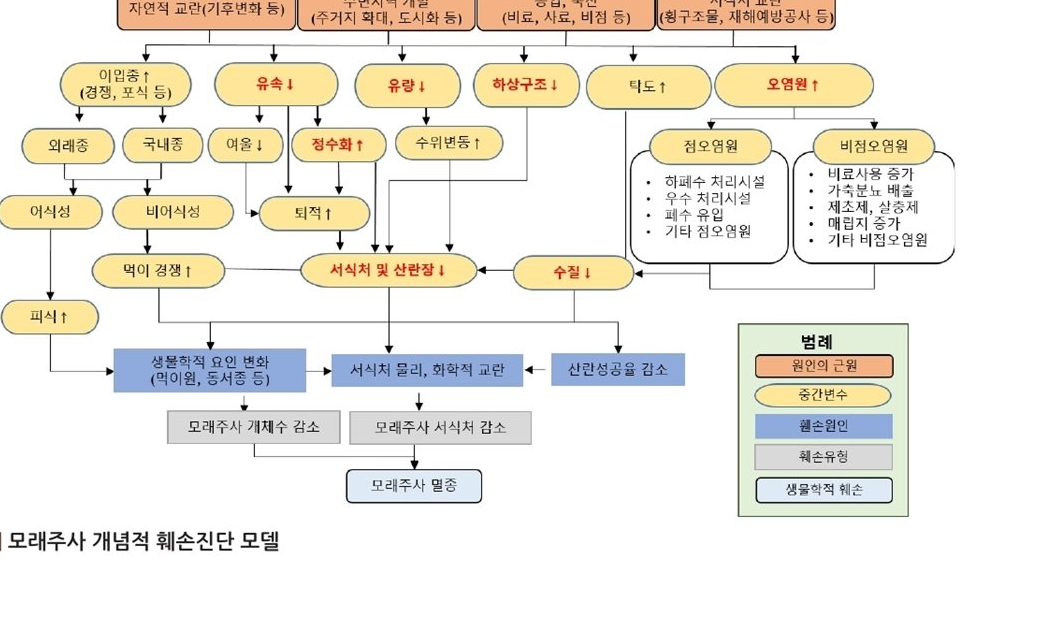

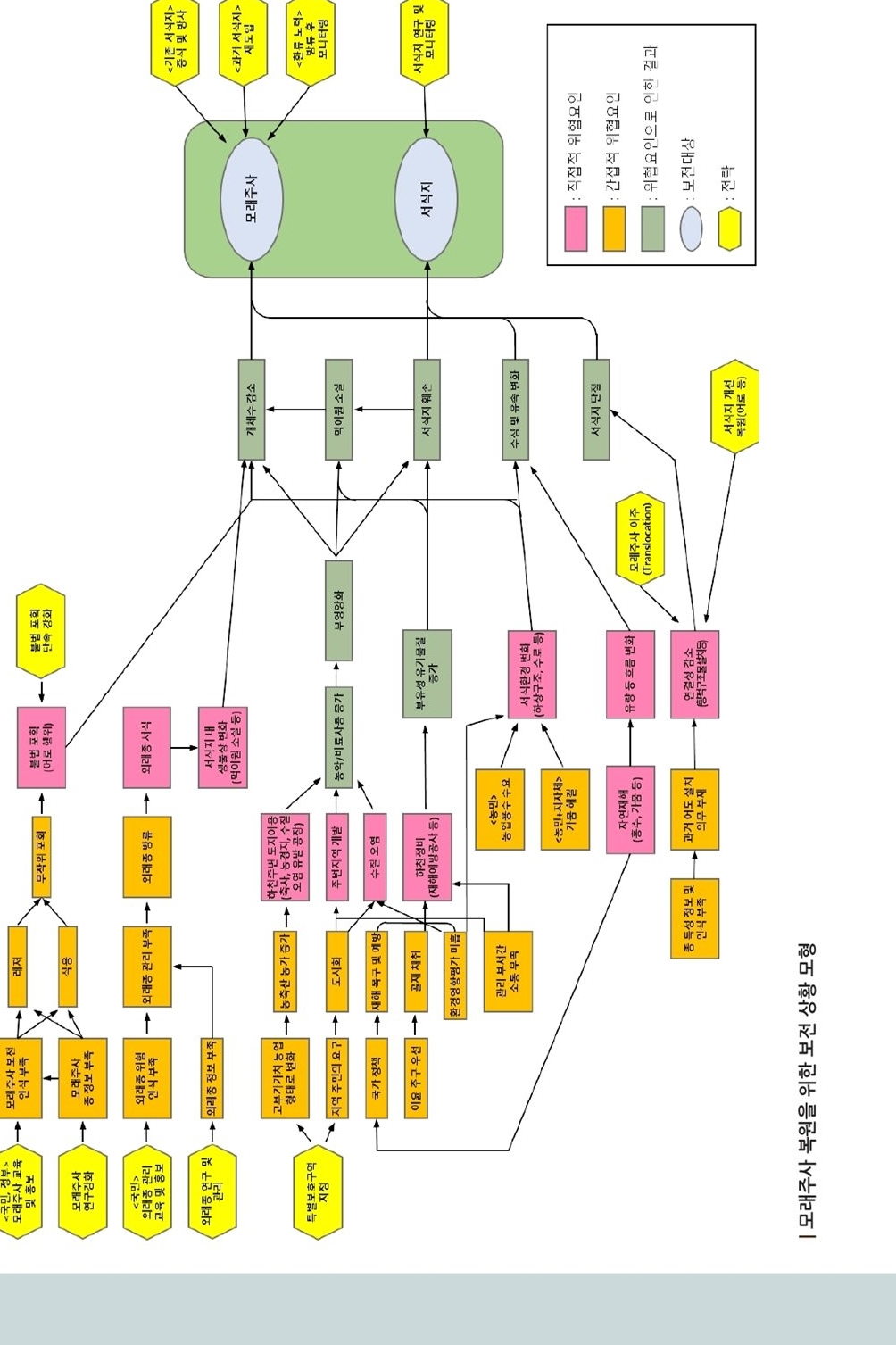

모래주사 감소원인멸종위기 야생생물 I급 종인 모래주사는 매우 심각한 멸종위기에 처해있으며, 특히 최근 조사결과에 의하면 출현지역이 낙동강 및 섬진강 일부 지역에 국한되어 있는 상황입니다. 따라서 모래주사의 보전을 위해서는 훼손진단 등을 통해 감소원인을 파악하고 다양한 요소(생태, 서식지 등)를 고려하여 효율적인 복원계획을 수립해야 합니다.| 개념적 훼손진단 모델 적용

모래주사가 서식하고 있는 지역은 주로 하천의 여울이 발달된 지역으로 인간이 활동하는 영역과 중첩됩니다. 인간의 활동은 직·간접적으로 모래주사의 생존에 영향을 주고 있으며, 직접적으로는 레크리에이션 18) 이나 천렵을 위한 포획, 서식지 개발이 일반적이며, 간접적으로는 주변 토지이용의 변화로 인한 유역 전반의 환경변화가 대표적인 위협요인입니다.18) 레크리에이션 : 수영, 낚시 등 여가활동을 즐기는 인원의 증가로 쓰레기 투기 등 오염이 가중되었으며, 최근에는 제트스키, 캠핑 등이 새로운 요인으로 등장하였음

모래주사에 대한 개념적 훼손진단 모델 19) 을 적용한 결과, 기후변화와 외래종 유입 등으로 인한 자연적 교란, 서식지 주변 개발, 농업 및 축산 등에서 사용되는 비료 및 사료, 하천 횡단구조물, 재해예방공사 등이 주요 훼손요인으로 파악되었습니다. 특히, 하천개발로 인한 서식처의 변형은 근본적으로 모래주사의 서식처 및 산란장 감소를 유발하여 모래주사의 생존에 매우 심각한 영향을 미치는 것으로 파악됩니다. 또한 주변 토지이용의 변화 등으로 인한 오염원의 증가는 수체 내 수질 악화를 초래하여 수생태계 변형 및 모래주사 감소를 초래하는 것으로 판단됩니다.

19) 개념적 훼손진단 모델 : 훼손 원인의 근원으로부터 중간변수들과 훼손 원인으로 전이되는 훼손압력에 대한 모래주사의 반응을 논리적으로 시각화한 모델

| 모래주사 개념적 훼손진단 모델

| 모래주사 개념적 훼손진단 모델

서식 위협요인

조사기간('21년 3월 ∼ 12월) 중 현장에서 다음과 같은 모래주사의 서식지 교란을 확인하였습니다.| 하천 내 구조물 설치모래주사 서식지를 대상으로 보 개량 공사 및 재해예방공사가 지속적으로 이루어지고 있었으며, 이는 모래주사 서식지에 대한 직접적인 변형과, 이것으로 유발된 서식환경 변화로 인한 모래주사의 서식 감소를 초래할 가능성이 높습니다.

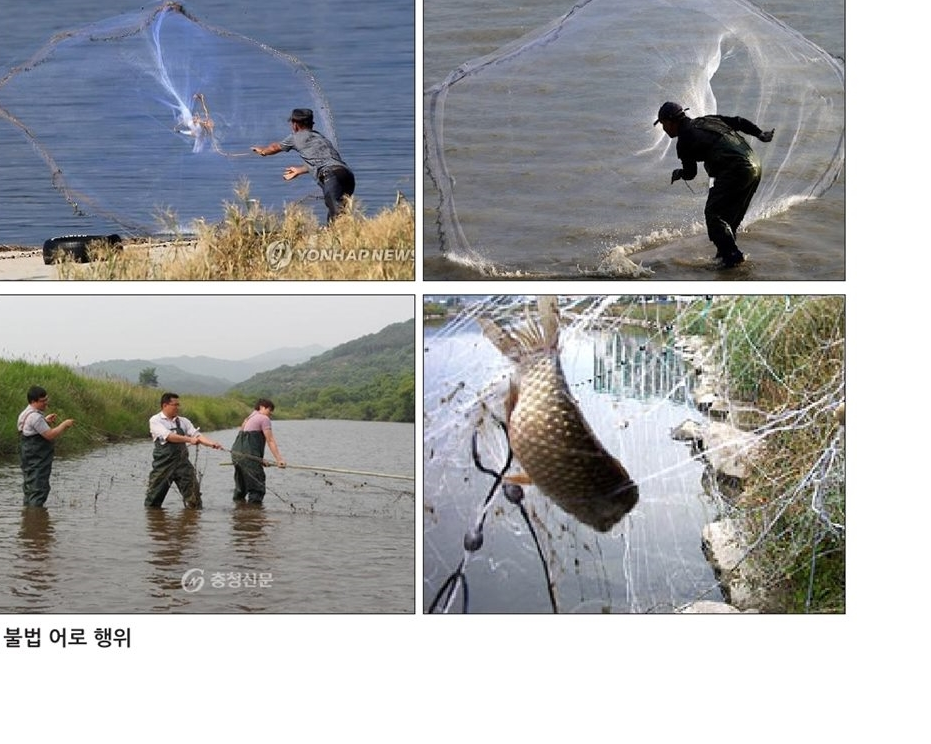

| 무분별한 어로행위

산란시기인 4~5월에 모래주사가 집단으로 모이는 부근에서 쏘가리가 출현하면서 투망과 자망을 이용한 어로행위가 여러 차례 확인되었습니다. 무분별한 어로 행위는 직접적으로 모래주사의 개체수 감소를 초래하기 때문에 지자체나 유역(지방)환경청의 적극적인 단속이 필요합니다. | 불법 어로 행위

| 불법 어로 행위

※ 사진출처 (왼쪽 위) 연합뉴스, (오른쪽 위) 환경이슈신문, (왼쪽 아래)충청신문, (오른쪽 아래) 전북일보

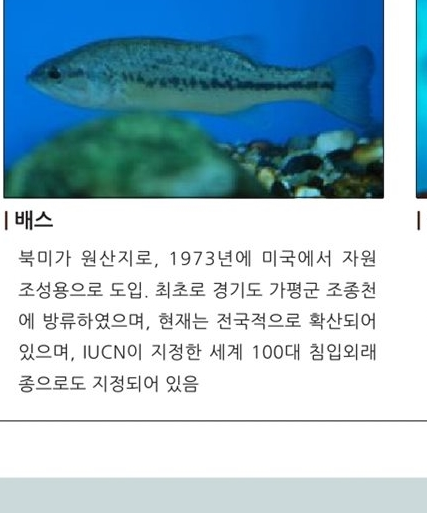

| 외래종 유입

모래주사 서식지에서 생태계교란 야생생물인 배스의 서식이 확인되었으며 여울부에서 동소출현종 20) 인 돌마자를 잡아먹는 것을 확인하였습니다. 때문에 모래주사 또한 배스의 먹이로 사용될 가능성이 높을 것으로 생각됩니다. | 외래도입종 배스

| 외래도입종 배스

20) 동소출현종 : 같은 장소에 함께 서식(출현)하는 종

| 수질오염 발생

하수처리시설이 갖춰지지 않은 축사나 민가 등에서 발생되는 악취와 폐수 방류 등과 같은 수질오염이 관찰되었습니다. | 수질 오염

| 수질 오염

※ 사진출처(왼쪽 위) : https://www.newsro.kr

BOX 5. 외래생물(Alien species)

외래생물이란 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제2조(정의)에 따라, 외국으로부터 인위적 또는 자연적으로 유입되어 그 본래의 원산지 또는 서식지를 벗어나 존재하게 된 생물을 의미한다. 즉 다른 국가에서 들어온 생물종을 포함하여 국내 서식종들의 경우도 자연적인 서식범위를 벗어나서 스스로 번식 혹은 경쟁력을 가지고 살아가는 생물종을 의미한다. 우리나라의 경우 외래종이 도입되는 주요 경로는 수산업, 관상용 등의 의도적 도입이다.외래 담수어류

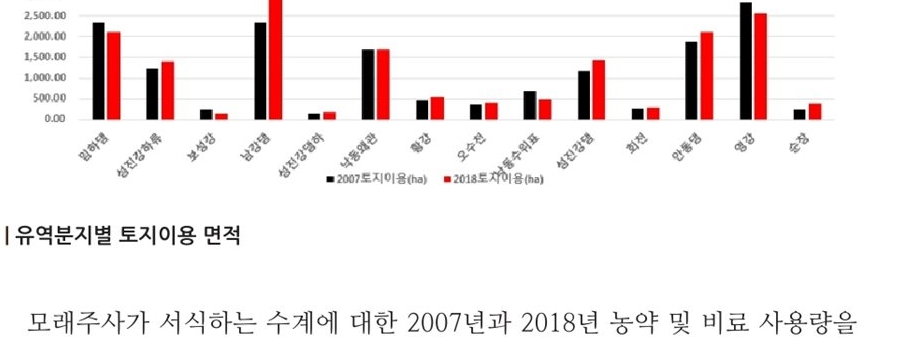

국내 담수환경에 서식하고 있는 외래 담수어류는 나일틸라피아, 대두어, 백련어, 브라운송어, 초어, 배스, 블루길, 찬넬동자개 등 8여종으로 최근 증가하고 있는 추세이다. 특히 배스, 블루길, 브라운송어는 공격성이 강하고 닥치는 대로 포식하는 습성으로 '생태계교란 생물'로 지정되어 국내 담수 생태계의 교란을 발생시키고 있다. | 배스

| 배스

| 블루길

| 블루길

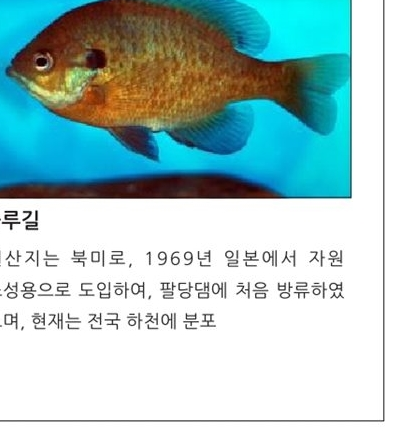

서식지 인근 토지 이용 변화

담수생물의 서식에 영향을 미치는 위협요인 중 대부분은 지표수를 따라 유역분지 수계로 집결됩니다. 따라서 서식지역을 중심으로 한 집수역에 대한 평가가 필요하며, 이를통해 각 유역 단위의 위협요인 파악이 매우 중요합니다. 각 유역에 영향을 미치는 주요 요인(예: 서식지 훼손, 수질오염 등)은 농업(비료, 농약), 토지이용 변화 등을 꼽을 수 있기에 집수역을 중심으로 농약과 비료 사용량 변화와 토지 이용 면적 변화를 평가하였습니다. | 각 위협요인의 집결 흐름

| 각 위협요인의 집결 흐름

| 토지이용, 농약 및 비료 사용량 변화

모래주사 출현('00년∼'18년) 수계는 안동호, 반변천, 영강, 낙동강 본류, 회천, 황강, 남강, 섬진강, 오수천, 섬진강 하류, 보성강으로 확인되었습니다.해당 지역들을 대상으로 2007년과 2018년 토지이용 면적 변화 조사 결과 일부 지역들(임하댐(반변천), 보성강, 영강 등)을 제외하고 대부분 지역에서 토지이용 면적이 증가한 경향을 나타냈습니다. 특히, 남강댐, 안동댐 수계에서는 토지이용 면적이 상당히 증가한 것으로 확인되어 수계에 잠재적인 영향이 있을 것으로 판단되었습니다. 현재 모래주사의 출현이 확인되는 수계 중에는 유일하게 영강 수계만 토지이용 면적이 감소한 것으로 확인되었습니다. | 유역분지별 토지이용 면적

| 유역분지별 토지이용 면적

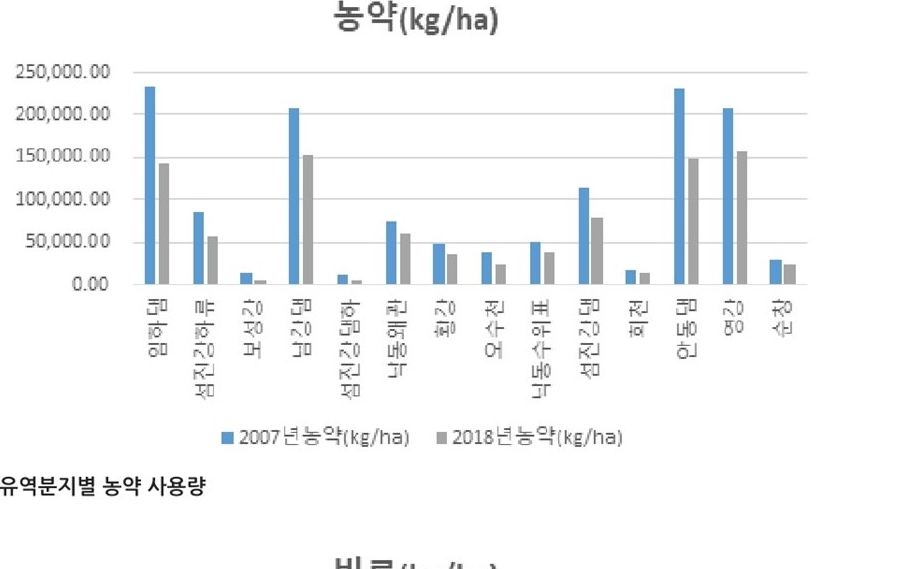

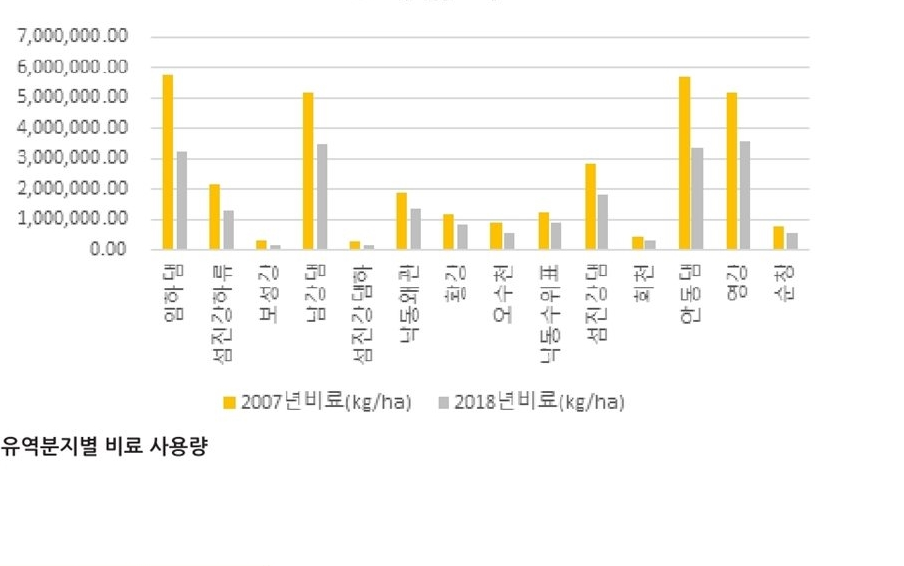

모래주사가 서식하는 수계에 대한 2007년과 2018년 농약 및 비료 사용량을 비교한 결과, 모든 지역에서 농약과 비료의 사용량은 감소한 것으로 확인되었습니다. 따라서 기존 농경지로 활용되던 지역들이 시가지로 변화하였거나, 다른 형태의 농경으로 변화하는 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 과거에 비해 농약이나 비료의 성능 개선도 사용량 감소의 원인으로 판단됩니다. 하지만 현재까지 모래주사를 대상으로 한 농약이나 비료의 영향 평가가 이루어지지 않았으므로, 향후 증식 기술개발로 모래주사의 대량 확보가 가능해지면 추가 연구가 시행되어야 할 것으로 생각됩니다.

| 유역분지별 농약 사용량

| 유역분지별 농약 사용량

| 유역분지별 비료 사용량

| 유역분지별 비료 사용량

·임하댐 : 반변천 수계 ·낙동왜관/낙동수위표 : 낙동강 본류 수계 ·섬진강 하류 : 섬진강 하류 수계

·황강 : 황강 수계 ·보성강 : 보성강 수계 ·오수천 : 오수천 수계·남강댐 : 남강 수계 ·회천 : 회천 수계 ·안동댐 : 안동호 수계·섬진강댐 하류/섬진강댐/순창 : 섬진강 수계 ·영강: 영강 수계모래주사 보전방안

모래주사 서식지의 주요 교란 원인은 하천정비사업으로 인한 하천의 물리적 교란이 초래한 서식지 환경 변화와 하천 주변 토지 이용 변화로 인한 개발과 수질오염 등으로 확인되었습니다. 따라서, 모래주사의 보전을 위해서는 서식지에 대한 개선이 최우선적으로 고려되어야 하며, 동시에 개체 확보를 위한 인공증식도 함께 추진되어야 합니다.이를 위해서는

1. 서식지 개선을 위해 단절된 서식지의 연속성을 확보하고, 변화된 환경을 원래 환경으로의 복원이 필요합니다. 또한 하천 내 불필요한 구조물을 제거하고 주변 지역에 대한 오염원(점/비점) 관리를 통해 유역에 대한 통합적 관리가 필요합니다.2. 모래주사의 멸종을 방지하기 위해 서식지외 보전기술을 확보하여 안정적 개체 증식을 추진해야 합니다. 증식된 개체는 향후 개선된 서식지에서 개체군 보강 및 재도입에 활용될 수 있습니다.3. 적절한 교육과 많은 홍보를 통해 모래주사의 중요성에 대한 우리 모두의 인식을 높일 필요가 있습니다.4. 복원계획을 수립하여 단계적이고 효율적인 복원을 수행하고, 지속적인 모니터링을 통해 변화양상을 파악하여 유연한 관리를 추진하도록 해야 합니다. | 모래주사 복원을 위한 보전 상황 모형

| 모래주사 복원을 위한 보전 상황 모형

참고문헌

Mori, T. 1933. On the classifications of cyprinoid fishes, Microphysogobio , n. gen. and Saurogobio . Dobutsugaku Zasshi (Zoological Magazine Tokyo), 45: 114-115.Mori, T. 1935. Descriptions of two new genera and seven new species of Cyprinidae from Chosen. Annotationes Zoologicae Japonenses, 15: 161-166.Uchida, K. 1939. Some Chinese freshwater fishes. XV-XVII. Amer. Mus. Novit., 214: 4~5.고명훈, 김익수, 박종영, 이용주. 2007. 옥정호 육봉형 은어 Plecoglossus altivelis (Pisces: Osmeridae)의 성장과 보에 따른 영향. 한국어류학회지, 19: 142-153.

고명훈, 장수림, 원용진. 2018. 무등산국립공원의 어류 분포 특성. 한국환경생태학회지 32(2): 154-164.국립수산과학원. 2011. <멸종위기 담수어 모래주사 종 보존연구> 최종보고서. 67pp.김근식. 2012. 한국산 모래무지아과(Gobioninae) 멸종위기 어류의 보전유전학적 연구. 순천향대학교 박사학위논문.김익수. 1997. 한국동식물도감 제37권 동물편(담수어류). 문교부.

김익수, 박종영. 2007. 한국의 민물고기. 교학사, 465pp.김치홍, 윤승운, 김재구, 김현태, 박종성, 박종영. 2012. 멸종위기종 모래주사 Microphysogobio koreensis 의 난발생 및 초기생활사. 한국어류학회지 24(3): 160-166.박세권. 2014. 섬진강의 어류상과 군집분석. 서남대학교 박사학위논문. 444pp.박세권, 주현수. 2015. 섬진강의 어류상. 한국환경생물학회지 33(3): 314-329.박종성. 2017. 멸종위기어류 모래주사 Microphysogobio koreensis (Gobioninae)의 종 특성과 보전. 전북대학교 박사학위졸업논문 131pp.

박종성, 김형수, 박종영. 2017. 섬진강에 서식하는 멸종위기어류 모래주사 Microphysogobio koreensis (Pisces: Gobioninae)의 산란특성. 한국어류학회지 29(4): 261-266.윤승운, 김재구, 김현태, 박종성, 김치홍, 이용주, 박종영. 2013. 섬진강에 서식하는 모래주사 Microphysogobio koreensis 의 산란 미소서식환경. 한국어류학회지 25(2): 135-140.임동옥, 윤홍균, 최대훈. 2013. 전라북도 자연환경조사 (동물자원). 한국환경생태학회지 23(2): 85-86.정충훈, 한경남. 2018. 낙동강 수계 임하호의 어류상 고찰. 한국어류학회지 30(2): 119-124.

채병수, 강영훈, 김상기, 유동욱, 박재민, 하헌욱, 황의욱. 2014. 영강의 어류상과 군집구조. 한국어류학회지 26(1): 50-69.채병수, 송호복, 박종영. 2019. 한국의 민물고기. LG상록재단. 355pp.최기철, 전상린, 김익수, 손영목. 1989. 한국산담수어분포도. 한국담수생물연구소.

사라져가는 아름다운 우리나라 담수어류

모래주사발행일 2021년 12월발행처 환경부 물환경정책국 수생태보전과주소 (30103) 세종특별자치시 도움 6로 11 - 6 정부세종청사 6동전화 (044) 201-7051팩스 (044) 201-7054기획 환경부 물환경정책국 수생태보전과집필 국립생태원디자인 및 인쇄 인교보호작업장이 책은 제작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금지합니다.

좀수수치 이야기

#멸종위기 야생생물 1급

#한국고유종머리말

미꾸라지라고 하면 어떻게 생긴 물고기가 떠오르시나요? 아마, 거의 모든 분들이 우리가 흔히 볼 수 있는 미꾸라지를 떠올리시겠죠. 사실, 우리나라에는 미꾸라지처럼 생긴 물고기들이 많이 있습니다. 기름종개, 부안종개, 왕종개 등등.... 이 책자의 주인공인 좀수수치라는 이름을 가진 물고기도 미꾸라지처럼 생긴 대표적인 물고기입니다. 좀수수치는 매우 작은 미꾸라지를 닮은 물고기로 좁은 지역에서 서식하며 서식지가 매우 제한적이기 때문에 수질오염, 하천개발에 취약한 물고기입니다.환경부, 국립생태원 멸종위기종복원센터, 순천향대학교는 소형미꾸라지인 좀수수치의 보전을 위해서 「멸종위기 담수어류(여울마자, 꼬치동자개, 꾸구리, 좀수수치) 생태특성 및 보전방안 연구」를 진행하였고, 좀수수치의 생태, 서식지, 증식기술 등에 대한 연구를 수행하였습니다. 또한, 2020년 10월, 전라남도 고흥군 일대에 인공 증식된 좀수수치를 방류하고 방류 후 모니터링을 수행하여 좀수수치의 안정적인 정착과 성장 그리고 번식을 빌어주었습니다.

이 소책자는 멸종위기 야생생물 I급인 좀수수치에 대한 연구결과를 바탕으로 생물에 대한 이해를 돕고 나아가 물고기 보호의 중요성을 알리기 위해 제작하였습니다.

목차

01 우리나라 미꾸리과 어류 06•미꾸리과 어류란? 06•우리나라 미꾸리과 탄생 역사 07•미꾸리과 관련 흥미로운 이야기 1102 좀수수치 소개 14

•형태적 특성 14•유전적 특성 16•좀수수치 생태 18•좀수수치 발견 19•좀수수치의 과거와 현재 분포 현황 21•좀수수치의 멸종위기 야생생물 I 급 지정 22•좀수수치 서식지 2503 좀수수치 보전(인공증식) 26

•인공증식 26•인공증식 과정에서의 좀수수치 관리방법 31•방류 3404 좀수수치 서식지보전 38•위협요인 38•미출현지점 서식지 특성 40•보전방향 4105 참고문헌 42

우리나라 미꾸리과 어류

미꾸리과 어류란?

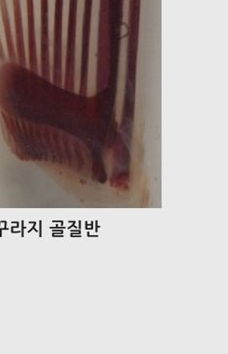

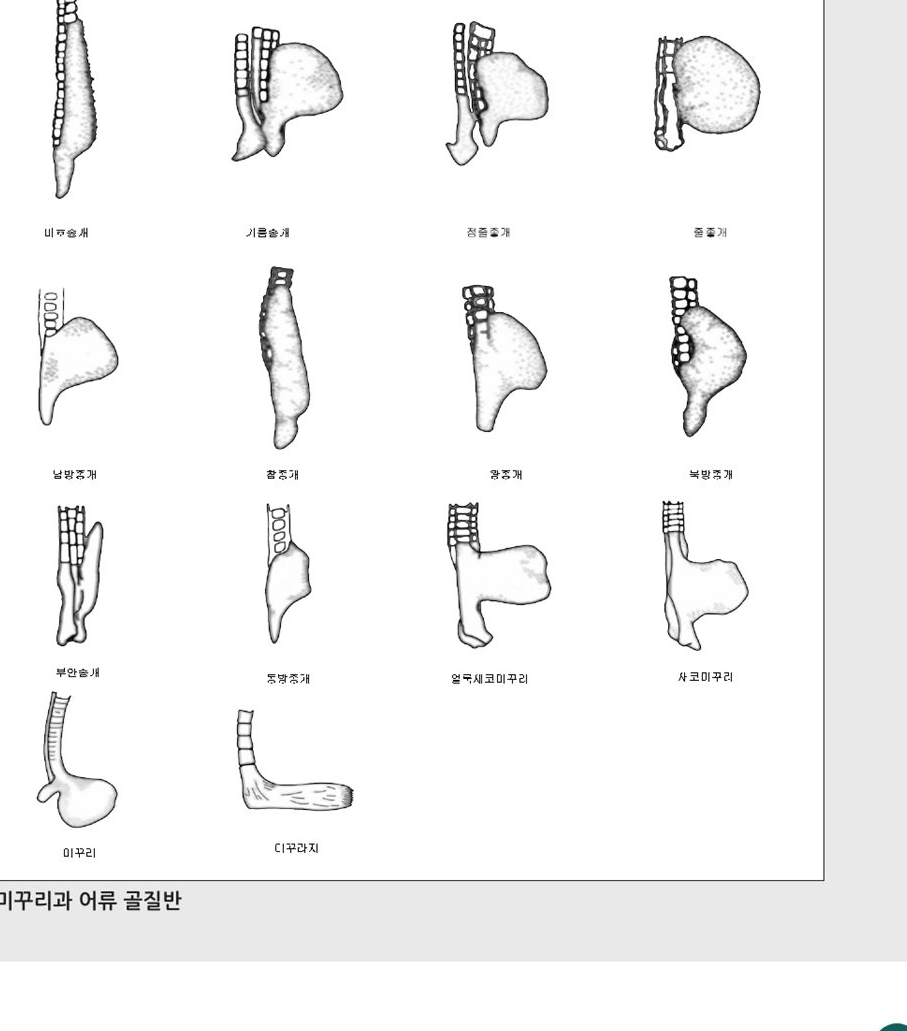

미꾸리과 어류는 동물계 척삭동물문 조기어강 잉어목에 속하며 바닥 생활을 하는 물고기입니다. 입술은 살이 많고, 비교적 두꺼우며 입은 말굽모양으로 주둥이 아래에 위치하고, 3쌍의 수염이 있습니다. 몸은 비교적 가늘고 길며, 비늘은 아주 옅어서 피부에 묻혀 있고, 위협을 느끼면 몸에서 점액 물질을 분비하기 때문에 우리가 손으로 잡으려고 하면 잘 잡히지 않습니다. 대체로 미꾸리과 어른 개체(성어)는 눈 밑에 가시(안하극)를 가지고 있습니다. 자연에서 미꾸리과 어류의 눈 주위를 손으로 잡으면 가시에 찔릴 수 있습니다. 수수미꾸리속(수수미꾸리와 좀수수치)을 제외한 모든 미꾸리과 어류에서는 2차 성징으로 수컷 가슴지느러미에 골질반이 나타나며 이를 이용해 암컷을 자극하는 것으로 알려져 있습니다.우리나라 미꾸리과 탄생 역사

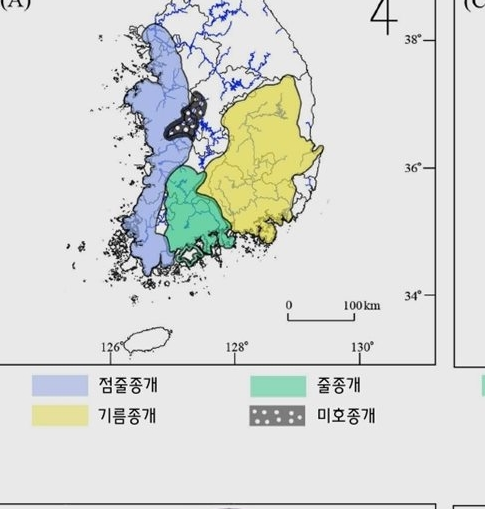

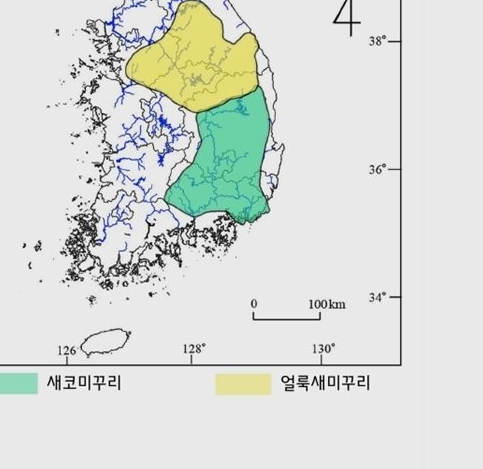

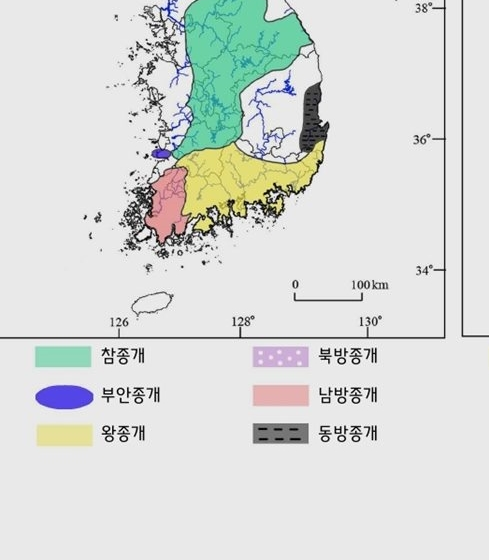

| 미꾸리과 분포 유래 및 구계미꾸리아과 어류는 전세계에 21속 195여 종으로 알려져 있고 한반도에는 5속 16종이 서식하고 있습니다. 미꾸리과 어류는 시신세 1) 말기로부터 점신세 2) 초기의 잉어과에서 분화되어 중신세 3) 초기에 이들의 발상지인 중국 대륙의 남부로부터 서부 시베리아를 거쳐 유럽으로 이동한 것으로 알려졌으며, 일반적인 잉어과 어류와 같이 선신세 4) 와 갱신세 5) 사이에 중국 대륙의 고황하를 통하여 유래되었다고 추정되고 있습니다.미꾸리과는 골낭에 싸인 부레, 비늘의 모양, 수염과 입의 구조, 체측 반문, 이차성징으로 나타나는 수컷 가슴지느러미의 골질반 구조의 특징 등에 따라 형태적으로 구분되고 유전자를 활용한 분석에 의해 계통이 나누어집니다.한국고유종은 새코미꾸리, 얼룩새코미꾸리, 참종개, 부안종개, 왕종개, 남방종개, 북방종개, 동방종개, 기름종개, 미호종개, 점줄종개, 줄종개, 수수미꾸리, 좀수수치 총 14종으로 알려져 있으며, 이들은 우리나라에만 분포하고 있습니다.1) 시신세 : 4,000만년~5,800만년전

2) 점신세 : 2,500만년~4,000만년전3) 중신세 : 1,300만년~2,500만년전4) 선신세 : 100만년~1,300만년전5) 갱신세 : 200만년~1.1만년전우리나라 미꾸리과 어류 16종

미꾸리, 미꾸라지, 새코미꾸리*, 얼룩새코미꾸리*, 참종개*, 부안종개*왕종개*, 남방종개*, 북방종개*, 동방종개*, 기름종개*, 미호종개*점줄종개*, 줄종개*, 수수미꾸리*, 좀수수치**: 한국고유종(Endemic species)우리나라 하천은 산맥들에 의해 지리적으로 구분되었고, 대표적인 결과가 서로 분리되어 있는 한강, 금강, 낙동강, 영산강 및 동해유입하천 입니다. 이러한 지리적인 분리(격리)는 물고기들이 서로 다른 종으로 분화하는 결정적 역할을 하였습니다. 그 중 미꾸리과 어류에 속하는 참종개속과 기름종개속 물고기들의 분포가 매우 좋은 증거입니다.

아주 옛날 지금과 다르게 하천들이 이어져있었을 때, 조상이었던 물고기가 갑작스러운 산맥의 융기(격리)로 인해 서로 다른 하천에 살게 되었고, 오랜 시간이 지나면서 서로 다른 형태로 분화되면서 지금의 참종개속 물고기 6종과 기름종개속 물고기 4종으로 나누어졌습니다. 이와 같은 격리가 현재의 미꾸리과 어류의 분포를 만들어내었습니다.

| 미꾸리과 분포양상

점줄종개 줄종개

점줄종개 줄종개

새코미꾸리 얼룩새미꾸리

새코미꾸리 얼룩새미꾸리

참종개 북방종개

참종개 북방종개

좀수수치 수수미꾸리

좀수수치 수수미꾸리

| 미꾸리과 물고기 연구

미꾸리과 어류는 생태학, 해부학, 생리학, 유전학 등 다양한 분야에서 연구가 진행되고 있습니다.1983년, 국내에서 처음으로 미꾸리과에 대하여 '한국산 미꾸리과 어류의 분포와 검색에 관한 연구’가 발표되었습니다. 그 당시 미꾸리과는 2과 5속 12종으로 확인되었으며, 국내 미꾸리과의 분포적 특징을 확인해 보았을 때, 대부분 (75%) 중국이 근원지였고 나머지는 북쪽이 근원지로 확인되었습니다 .1995년부터 1996년에는 주로 미꾸리과 어류의 생식소 및 정자에 관한 형태학적인 연구가 진행되었습니다. ‘한국산 미꾸리과 어류의 생식소에 관한 형태학적 연구’에서는 한국산 미꾸리과 어류 17종의 난막과 정자 구조 및 생식소 조직을 비교 조사하여, 종별 차이를 확인하였습니다.2001년에는 미꾸리과 어류 수수미꾸리와 좀수수치 2종의 난막 미세구조에 대한 연구, 2002년에는 한국산 미꾸리과 어류의 협부근육에 관한 연구가 수행되었고, 2000년도에는 Mitochondrial Cytochrome b gene의 분석을 이용하여 한국산 미꾸리과 어류 8종의 계통을 확인하여, 중국산 미꾸리와 한국산 미꾸리는 유전적 차이가 있다는 것을 확인하였다.

2003년에는 축하할 일이 있었습니다. 미꾸리과의 새로운 종인 한국산 미꾸리과 어류 기름종개가 신종으로 기재되었고, 이와 더불어, 기름종개속의 분류학적 재검토가 이뤄졌습니다.2009년, 미꾸리과 어류의 백과사전과 같은 ‘한국산 미꾸리과(잉어목) 어류의 분류학적 연구' 가 발표되어 한국산 미꾸리과 어류 5속 16종에 대해 외부 형태를 중심으로 검색표를 작성하고 형태, 분포, 서식지 등이 정리되었습니다.최근에는 남방종개 후각기관의 형태학적 연구와 동방종개 분포 및 멸종위협평가 등의 연구가 수행되었고, 현재도 다양한 연구가 진행 중에 있습니다.미꾸리과 관련 흥미로운 이야기

| 미꾸리 이름 탄생 비화대부분의 어류는 물속에 녹아 있는 산소(용존산소)를 이용하여 아가미 호흡을 합니다. 물속에 산소가 부족해지면 미꾸리는 창자호흡을 시작합니다. 수면 가까이 올라와서 주둥이를 물 밖에 내밀고 공기를 마시면 창자벽을 통해 몸에 흡수되고, 탄산가스는 장으로 배출되어 남은 공기와 함께 항문으로 나가게 됩니다. 이때 항문으로 가스가 배출되어 공기방울이 생기게 되는데 이것이 꼭 방귀를 뀌는 것 같아서 밑이 구리다는 의미로 '밑구리'라는 이름이 탄생하게 되었습니다.

| 미꾸리와 미꾸라지 구별법

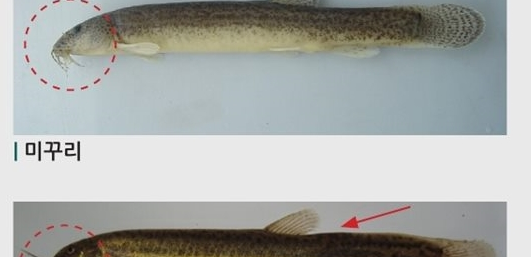

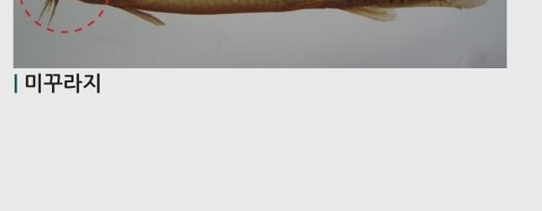

미꾸라지라는 이름이 너무 유명하다보니 이름을 잃어버린 물고기가 있습니다. 바로 미꾸리입니다. 대부분 사람들은 미꾸리의 존재를 잘 모르지만 실제로 미꾸리와 미꾸라지는 별개의 종으로 구분되는 물고기입니다. 두 물고기는 형태가 비슷해 혼동이 되지만 자세히 보면 일반인들도 충분히 구분이 가능합니다.두 물고기는 체형, 입수염, 이차성징으로 나타나는 골질반 모양으로 구분이 가능합니다. 미꾸리는 몸이 원통형으로 ‘동글이’ 라고 불려졌으며 미꾸라지는 몸이 옆으로 납작하여 ‘납작이’라고 불립니다. 또한 미꾸라지는 입수염이 매우 길고 미꾸리는 비교적 입수염이 매우 짧은 특징이 있고, 수컷 가슴지느러미에 나타나는 뼈인 골질반의 모양이 미꾸리는 둥글게 보이지만, 미꾸라지는 직사각형 모양으로 길게 보이는 특징이 있습니다. | 미꾸리

| 미꾸리

| 골질반

미꾸리과 어류에서 나타나는 특징으로 수컷 가슴지느러미의 제 2기조가 두꺼워지고 그 아래 부분이 부풀어 올라온 뼈의 구조로 그 모양은 종마다 차이점을 가지고 있어 미꾸리과 분류에서 매우 중요한 기준이 됩니다.수컷에서만 나타나는 특징으로 암컷에서는 볼 수 없으며 길거나 혹은 뾰족하거나 골프채 모양 등 다양한 모습을 띄고 있습니다. | 미꾸리과 어류 골질반

| 미꾸리과 어류 골질반

좀수수치 소개

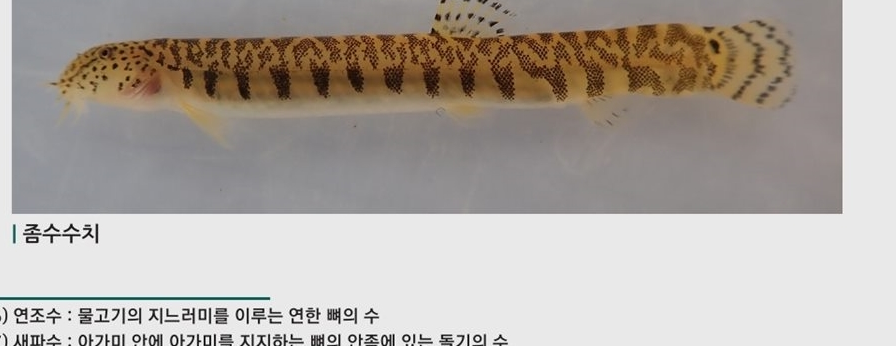

이 책자의 주인공인 좀수수치에 대해 알아보도록 하겠습니다.형태적 특성| 일반적 형태좀수수치의 몸길이는 약 5cm 내외이고, 몸은 길고 납작하며, 등지느러미 연조수 6) 6개, 뒷지느러미 연조수 4개, 새파수 7) 는 12~14개, 척추골 수 8)는 43~45개 입니다. 눈은 작고 양쪽 눈의 간격은 좁으며 눈 아래에 안하극 9) 이 없고, 3쌍의 수염이 있습니다. 옆줄 10) 은 불완전하며 가슴지느러미를 넘지 않습니다. 수컷은 가슴지느러미 안쪽에 골질반이 없고, 몸은 담황색 바탕으로, 등과 체측 11) 에 갈색 반점이 발달했고, 갈색 가로무늬가 13~19개 있습니다.

6) 연조수 : 물고기의 지느러미를 이루는 연한 뼈의 수

7) 새파수 : 아가미 안에 아가미를 지지하는 뼈의 안족에 있는 돌기의 수8) 척추골수 : 몸을 지지해주는 뼈의 수로, x-ray나 골격염색을 통해 관찰 가능9) 안하극 : 눈밑 가시10) 옆줄 : 몸 옆면의 가운데에 일렬로 이어지는 관, 물의 흐름 감지11) 체측 : 몸의 옆면| 암수 구분

좀수수치의 암수 구분은 생식이 가능한 시기인 4~5월경 복부가 부풀어 올랐을때 구분이 가능합니다.이때 복부에 비치는 생식소 색깔은 수컷이 회백색(정소), 암컷이 황색(난소)이며, 생식소 발달로 인해 암컷의 복부가 수컷에 비해 부풀어 오릅니다. 복부 부풀어오름(난소:황색)

복부 부풀어오름(난소:황색)

유전적 특성

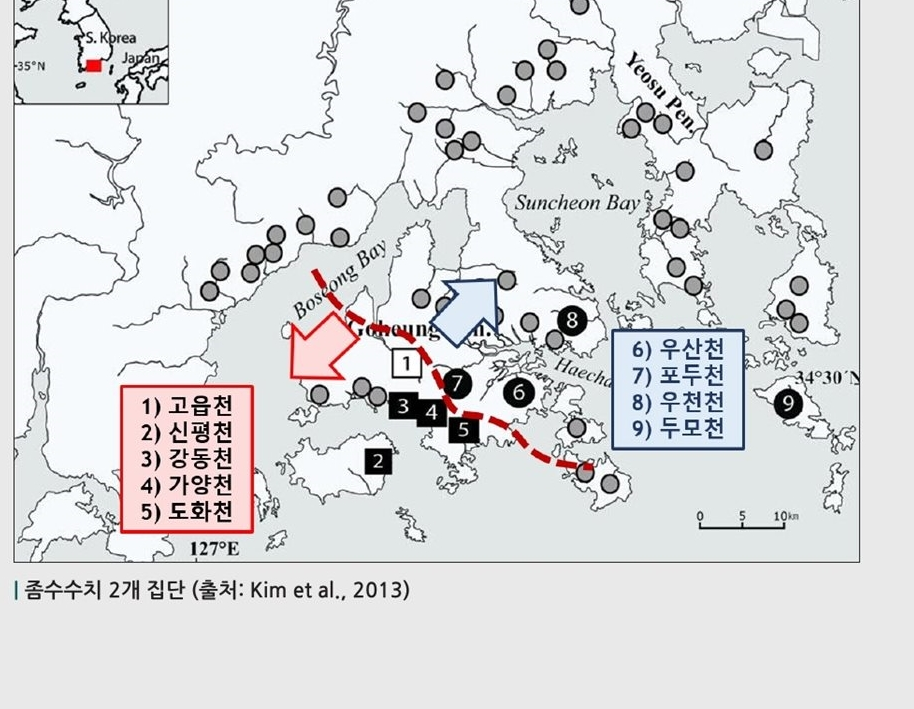

좀수수치는 약 5백만년 전 낙동강에만 서식하는 고유어종인 수수미꾸리에서 분화한 종으로 추정됩니다.종 분화 이후 기록이 존재하지 않고, 고흥반도에 대한 지질학적 연구가 이루어지지 않아 어떻게 서식하였는지 알 수는 없습니다. 하지만 유전자를 활용하여 언제 분화가 되었는지는 파악이 가능합니다. 현재 좀수수치를 대상으로 집단들 간 유전자들을 이용해서 비교분석한 결과 고흥반도 내에서도 동쪽 소집단(우산, 포두, 우천, 두모)과 서쪽 소집단(고읍, 신평, 강동, 가양, 도화)으로 뚜렷하게 구분되어 있었고, 특히 두 소집단간 분화 시기는 2백7십만년 전 분화한 것으로 추정됩니다.

종 또는 집단의 분화는 지구 역사와 연관이 있습니다. 간략한 예로 첫 번째, 최근 산소동위원소 11) 분석 결과 약 80만년 전부터 지구에 여러번의 빙하기와 간빙기가 있었음이 밝혀졌고, 빙하기와 간빙기의 주기는 약 5만년으로 추정하고 있습니다. 빙하기에는 바닷물이 얼어서 빙하가 형성되기 때문에 해수의 수위가 낮아지고, 간빙기에는 빙하가 녹기 때문에 해수의 수위가 높아졌습니다. 해수의 수위가 낮을 때는 강이 연결될 수 있으며, 이 과정 중에 각자 유리한 환경을 찾아 이동하게 됩니다. 다시 기온이 높아져 해수의 수위가 높을 때는 강이 단절되고, 환경에 적응하며 새로운 형질(또는 종)로 분화할 수 있습니다. 두 번째, 산맥의 형성에 따른 새로운 하천의 형성으로 인해 종이 분화한 사례입니다. 쉬리와 참쉬리의 경우 태백산맥과 소백산맥의 형성과정에서 이동이 단절되

고 각자의 환경에 적응하며 새로운 종으로 분화한 것으로 보여집니다. 고흥반도와 여수 지역에만 서식하는 좀수수치의 경우에는 산맥의 형성으로 인한 분화와는 거리가 멀 것입니다. 좀수수치의 동쪽과 서쪽 집단의 분화는 빙하기와 간빙기의 해수 수위 변동이 가장 적절한 것으로 생각됩니다. 특히 동아시아의 경우 2백만~3백만년 전 계절풍의 영향으로 인한 홍수로 표현할 수 있는 몬순(monsoon)이 매우 심한 것으로 보고된 바 있고, 산소 동위원소 분석결과에서도 동아시아 지역은 몬순의 영향으로 빙하기와 간빙기의 구분이 모호해지기도 합니다. 동아시아의 몬순은 전 세계의 빙하량의 증가와 함께 우리나라 개체군의 고립을 촉진할 수 있을 것으로 추정하고 있으며, 이에 따른 영향으로 좀수수치의 동쪽과 서쪽 집단이 나뉘게 된 것으로 추정하고 있습니다.

11) 산소동위원소 : 일반적인 산소의 원자량(질량)이 16인 반면, 산소 동위원소는 원자량 18인 산소가 있다. 질량이 낮을수록 잘 증발하기 때문에 증발한 물이 극지방에 눈으로 쌓이기 때문에 날씨가 추우면 빙하 속에 질량 18인 산소로 이루어진 물이 적어지고, 날씨가 따뜻하면 많아진다. 이를 통해 지구의 기온을 예측할 수 있다

좀수수치 생태

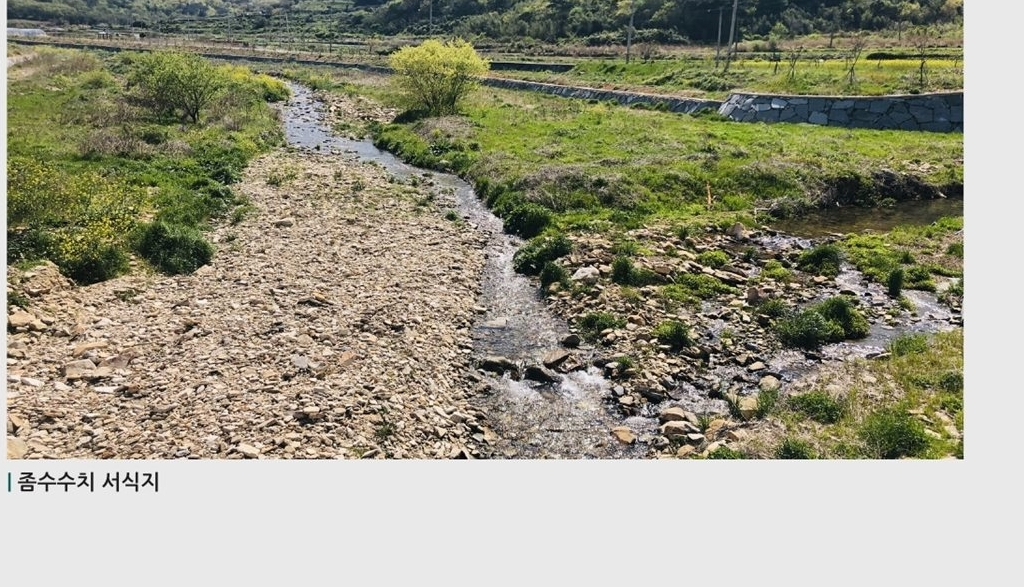

좀수수치는 수심이 얕고 유속이 빠르며 자갈과 모래가 깔린 소 하천의 바닥에 서식하며, 주로 수서곤충, 부착조류(附着藻類) 12) 를 먹습니다. 산란기는 4~5월이며, 포란수 13) 28~138개, 난경 14) 1.25~1.55mm입니다. 수온 25℃에서 수정 66시간 후 부화하며, 부화 17일 후 치어기로 이행합니다. 25mm 내외는 당년생, 45mm 내외는 만1년생, 60mm 내외는 만2년생, 75mm 내외는 만3년생으로 추정됩니다.남해안 일대 고흥반도와 거금도, 금오도 일대에 매우 제한적으로 분포하는 한국 고유종입니다. | 좀수수치 서식지

| 좀수수치 서식지

12) 부착조류 : 하천 등의 암석, 자갈 표면에 부착하여 생활하며 물고기, 수서곤충의 먹이원

13) 포란수 : 알의 갯수14) 난경 : 알의 크기좀수수치 발견

| 언제부터 좀수수치는 섬에서 살게 되었을까?현재 좀수수치가 살고 있는 섬은 과거에 육지와 연결되어 있었습니다. 빙하기에는 한랭한 기후가 지속되어 바다 수위가 현재보다 낮게 유지되었고, 빙하기 이후 해수면이 높아 지면서 섬이 만들어 졌을 것으로 예상됩니다. 아마도 빙하기 때부터 민물고기들은 살고 있었을 것이고 우연하게 섬이 만들어졌는데 그곳에 좀수수치가 살고 있어서 지금과 같이 섬에서의 서식이 확인되고 있는 것으로 추정하고 있습니다.| 국내에서의 최초보고 시기 및 이후 현황

1994년 4월 2일 전라남도 고흥군 풍양면 야막리의 고읍천에서 채집된 표본을 근거로 좀수수치는 세상에 알려졌습니다. 서식지는 고흥군 일대와 금오도 일대에 매우 좁은 서식분포를 보여주었으나, 기존 서식지로 알려져 있는 금오도 등에서의 서식이 확인되지 않았고 상당한 멸종 위협이 있는 것으로 확인되었습니다.2008년부터 2011년까지 기존 서식지로 알려진 고흥반도 일대, 거금도, 여수반도 및 금오도 일대와 서식 예상지역인 여수시, 고흥군, 완도군, 해남군 일대에서 총 21개 지점을 대상으로 현장 조사를 실시한 결과 여수시와 고흥군의 5개 지점에서 서식이 확인되었습니다.2020년 10월 환경부 및 국립생태원 그리고 순천향대학교에서 전라남도 고흥군 일대에 인공증식 된 좀수수치 500마리 방류를 통하여 좀수수치 보전에 힘쓰고 있습니다.| 학명 탄생 이야기

생물의 학명은 전 세계 공통으로 이명법(속명+종소명)을 사용하며 사람은 Homo sapiens(호모사피엔스) 이 두 단어가 종의 이름이 됩니다.좀수수치 또한 1995년에 옆구리의 줄무늬 폭이 좁다는 뜻으로 Niwaella brevufasciata(니와일라 브레부파스시아타) 라는 신종 학명으로 발표되었습니다. 한글 이름은 수수미꾸리와 비슷하면서도 몸 크기가 매우 작다는 의미로 좀수수치라는 이름을 가지게 되었습니다.그러나 분류학적 연구를 통해 속명이 변경되었으며 「Kichulchoia brevufasciata」(기철초이아 브레부파스시아타) 라는 학명으로 발표되었습니다.

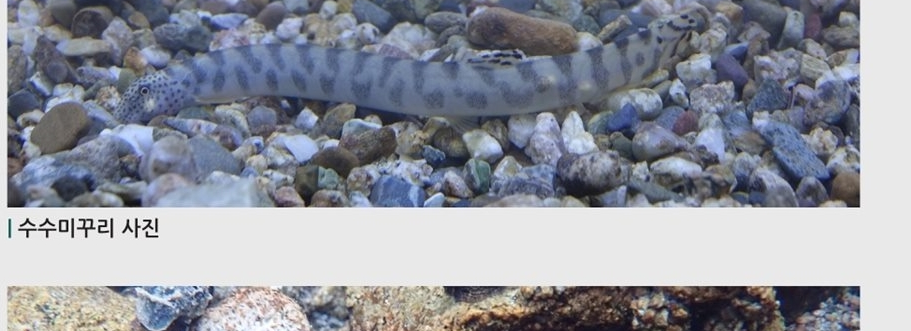

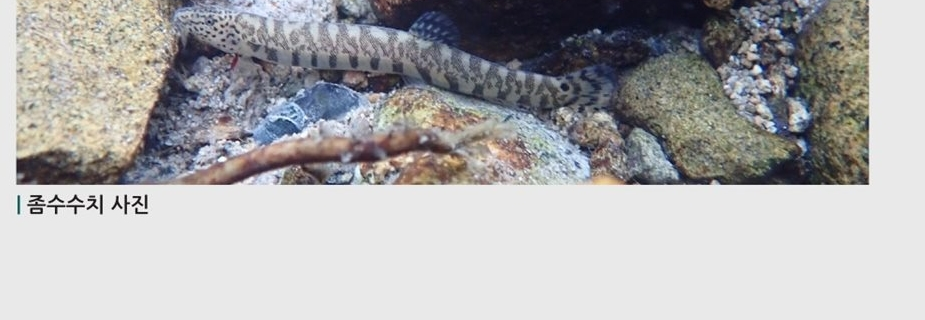

| 좀수수치 사진

| 좀수수치 사진

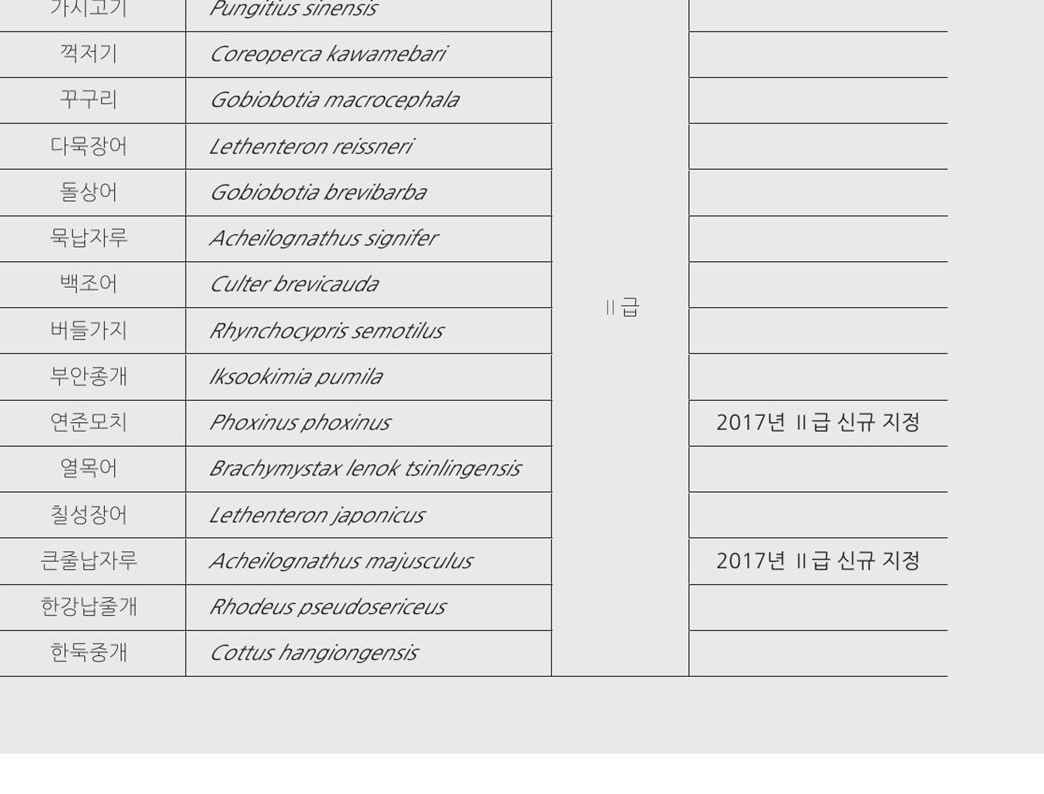

좀수수치의 과거와 현재 분포 현황

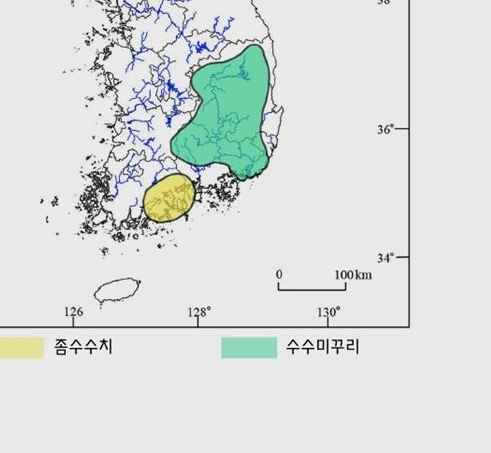

좀수수치의 국내 분포 현황은 전남 고흥군 일대와 여수시의 일부 지역에 서 확인되었습니다. 2017년 이전 고흥군 도화면 가화리, 영남면, 금사리, 포두면 봉림리, 금산면 신평리, 여수시 남면 두모리 등에서 출현하였습니다. 과거 출현기록을 살펴보면 고흥군 일대에서 2003년 1회, 2005년 3회, 2012년 6회, 2013년 2회, 2014년 3회, 2015년 5회, 2016년 12회 출현하였고 최근 18개 지점에서 좀수수치의 서식이 확인되었습니다.최근 출현지점 또한 고흥군 점암면, 영남면, 포두면, 풍양면, 도화면, 금산면, 여수시 남면 일대로 과거와 유사하게 출현하고 있습니다.과거부터 최근까지의 출현지점을 살펴보면 좀수수치의 경우 서식환경이 매우 좁다는 것을 확인할 수 있습니다.

좀수수치의 멸종위기 야생생물 I 급 지정

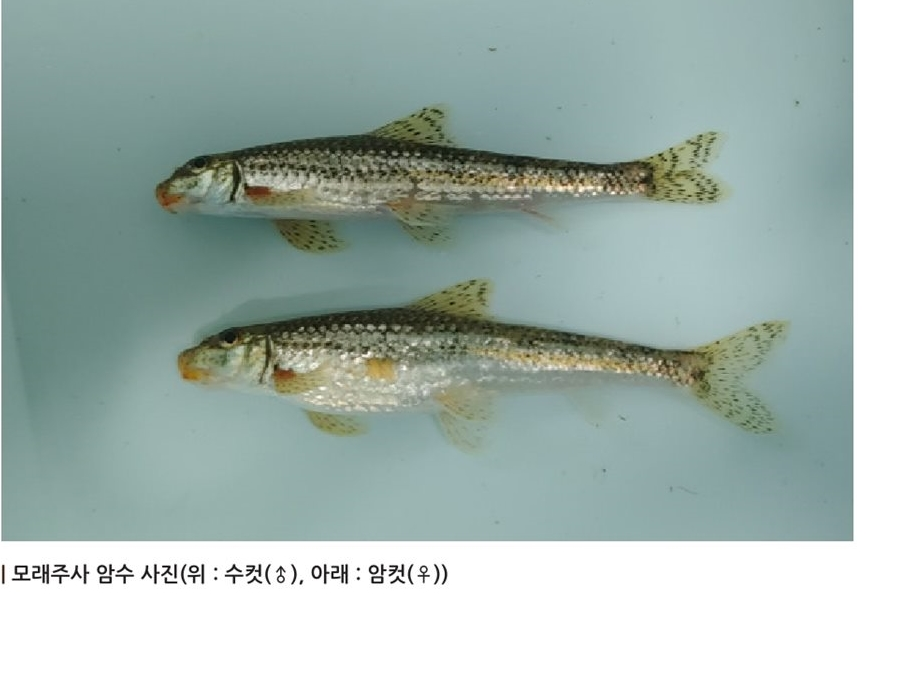

| 국내 법정 보호종 지정 역사멸종위기에 처한 야생생물을 법적으로 보호하기 시작한 것은 1989년 특정야생동식물부터로 특정야생동식물은 다른 법률에 의해 보호받지 못하는 파충류, 양서류, 곤충류와 식물류 92종이 지정되었습니다. 지정목적은 자연생태계 유지와 종의 멸종방지를 위한 것으로 멸종위기 개념이 도입된 최초의 법정보호라 할 수 있습니다. 이후 1993년도에 지정 대상이 확대되어 179종으로 늘어났고, 1996년도에는 어류가 추가되었으며 특정야생동식물의 정의를「학술적 보호가치가 있거나, 멸종위기에 처할 우려가 있는 야생동식물」규정하였습니다.| 멸종위기 담수어류 지정 현황

국명 학명 멸종기 등급 비고

국명 학명 멸종기 등급 비고

가는돌고기 Pseudopungtungia tenuicorpa

가는돌고기 Pseudopungtungia tenuicorpa

| 좀수수치 지정 내용

좀수수치는 국내 법정 보호종으로 어류가 처음으로 추가된 1996년부터 특정야생동식물로 지정되었으며, 1998년 멸종위기종에 관한 법적 지위가 환경보전법에서 자연환경보전법으로 변경됨에 따라 법정보호종 명칭이 야생동식물 및 보호야생동식물로 바뀌게 되었습니다.2005년 멸종위기야생동식물법 제정 시에는 개체수가 증가하고 있다고 조사되어 해제되었다가 2012년 법률 제정으로 법적 체계가 재정비되고 보다 면밀한 판단 기준을 적용한 결과, 좀수수치는 다시 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 지정되었습니다.야생동물 보호 및 관리에 관한 법률에서 정의하는 멸종위기 야생생물 Ⅱ급이란 「현재의 위협요인이 제거되거나 완화되지 아니할 경우 가까운 장래에 멸종위기에 처할 우려가 있는 야생생물」을 말합니다. 좀수수치는 전라남도 고흥반도와 거금도, 금오도에서만 매우 제한적이고 좁은 수역에만 서식하는 고유종이며, 최근 하천정비 공사와 댐 공사 등으로 서식지가 급격히 감소하고 있다는 조사 결과에 따라 2017년부터는 멸종위기 야생생물 Ⅱ급에서 Ⅰ급으로 등급을 상향조정하여 보호되고 있습니다.좀수수치 서식지

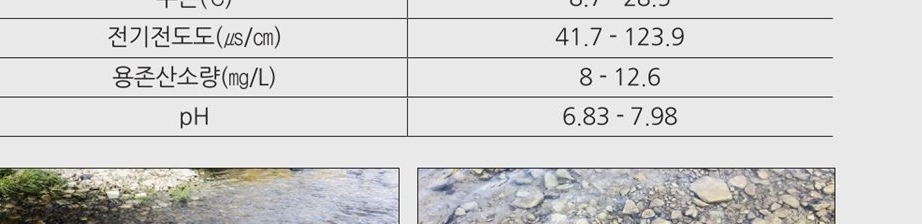

| 좀수수치 서식지 특성좀수수치는 하천 중상류부에 주로 서식하며, 오염원이 없는 지역에 서식합니다. 하천 바닥에 돌과 자갈 비율이 높고, 흐름이 있는 웅덩이의 유속 0.1-0.2m/s, 수심 0.1-0.5m인 곳을 선호하는 것으로 알려져 있습니다.함께 출현하는 어류는 참갈겨니, 버들치, 민물검정망둑, 밀어, 자가사리, 미꾸리 등이 있습니다.수온이 감소하는 11월부터 동면을 시작하여 이듬해 3월까지 자취를 감추며, 원서식지의 자갈 속 깊은 곳으로 파고 드는 것으로 추정됩니다. 동면 중에는 외부충격이 발생하여도 자갈 밖으로 이동하지 않습니다. 이에 따라 동면 시기에 하천 공사는 좀수수치에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다. 서식지 환경 (2~8월)

서식지 환경 (2~8월)

| 미출현지역 하상구조

| 미출현지역 하상구조

| 월동지 사진

| 월동지 사진

| 월동지 사진

| 월동지 사진

좀수수치 보전(인공증식)

인공증식좀수수치의 개체수를 보전하기 위해 인공적으로 증식한 후 하천에 방류하는 방법입니다.멸종위기 야생생물의 인공증식 및 방류는 허가를 반드시 받아야 합니다. 환경부 '멸종위기 야생생물의 인공증식에 관한 규정'에 따라 학술연구 또는 보호를 위한 증식 및 복원을 목적으로 한 경우 인공증식 등이 가능합니다.| 친어 확보

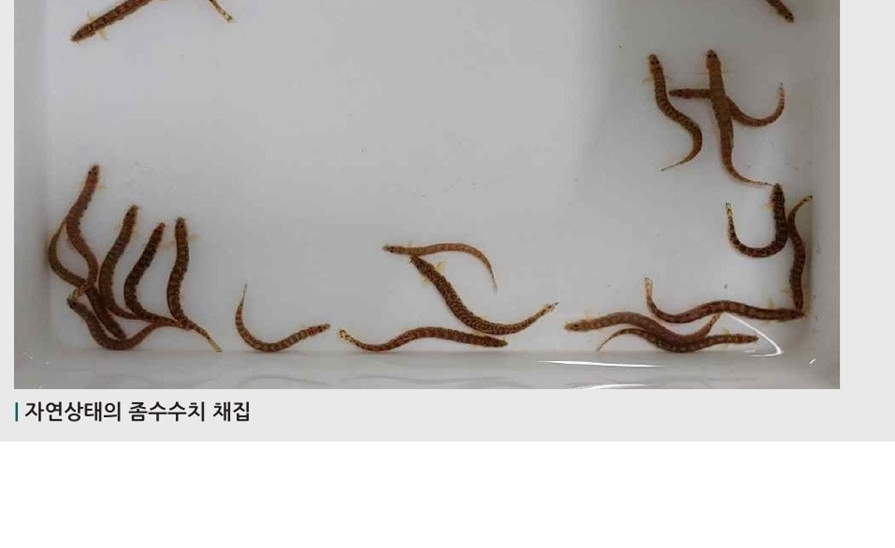

6월 말에서 7월 초 산란이 가까운 좀수수치를 족대(망목1×1mm)로 채집합니다.채집한 좀수수치는 실험실로 운반하여 상태를 안정시킵니다. | 자연상태의 좀수수치 채집

| 자연상태의 좀수수치 채집

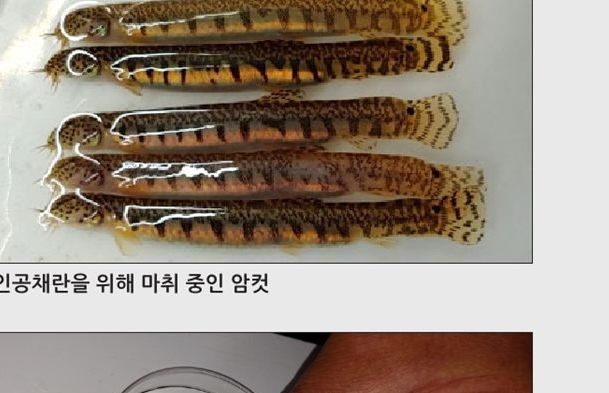

| 산란 유도와 인공 수정

먼저 성숙한 암컷과 수컷에 각각 산란유도 호르몬을 투여합니다.12시간 뒤에 암컷의 배가 부풀어 오르는지 확인하고, 암컷의 배를 눌러 배 속의 알을 방출시킵니다(채란).방출된 알 위에 수컷의 정자를 뿌려서 수정시키는데, 이것을 수정란이라고 합니다.

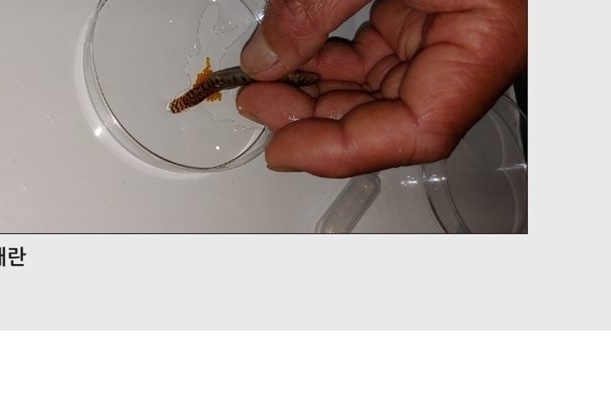

| 채란

| 채란

| 수정란 부화 과정

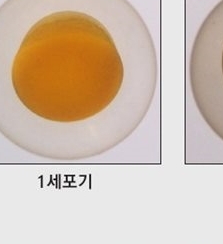

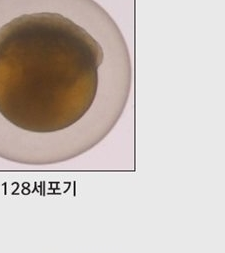

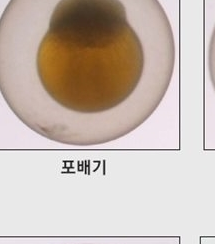

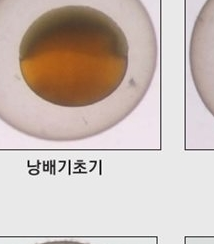

좀수수치의 수정란은 동그란 공 모양으로 크기는 약 2 mm입니다. 물보다 무거워서 하천 바닥에 가라앉게 되며, 약한 점착성이 있어서 자연 상태에서는 바위나 돌 등의 밑 부분에 부착합니다.수정란은 배반 형성기, 상실기, 낭배기, 체절 형성기, 이포형성기 단계를 거쳐 부화합니다.수정 후 수온 25℃에서 72시간 이내에 모두 부화하며, 꼬리를 이용하여 수정란을 뚫고 나옵니다. 부화 직후의 크기는 약 5.4~5.6mm 입니다.• 배반 형성기 | 수정란에 포함되어 있는 핵과 세포질이 모여서 세포를 분열할 준비를 합니다.

• 상실기 | 세포분열이 일어나서 많은 수의 세포가 형성됩니다. 그 모양이 뽕나무 열매와 비슷해서 뽕나무 상(桑) 자와 열매 실(實) 자를 써서 붙인 이름입니다.• 낭배기 | 세포들이 간, 위, 담낭, 소장 등의 조직으로 분화되기 시작합니다.• 체절 형성기 | 이 시기에는 척추가 만들어집니다.• 이포 형성기 | 이 시기에는 뇌의 뒤쪽에 청각기관이 될 세포가 형성됩니다.| 수정란 부화 과정

수정란

수정란

1세포기

1세포기

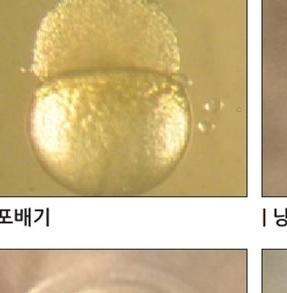

16세포기

16세포기

128세포기

128세포기

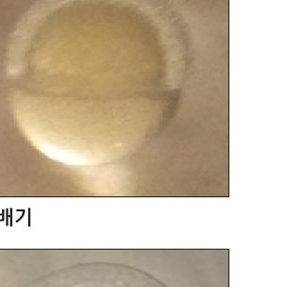

포배기

포배기

낭배기초기

낭배기초기

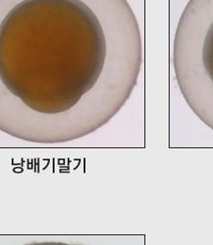

낭배기말기

낭배기말기

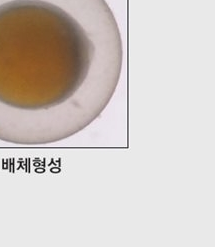

배체형성

배체형성

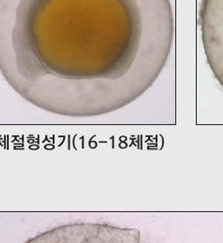

체절형성기(16-18체절)

체절형성기(16-18체절)

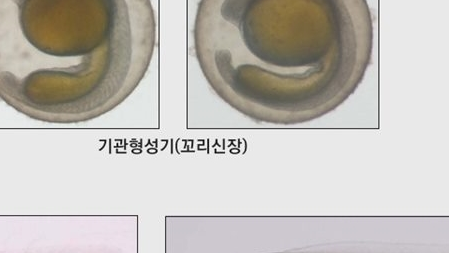

기관형성기(꼬리신장)

기관형성기(꼬리신장)

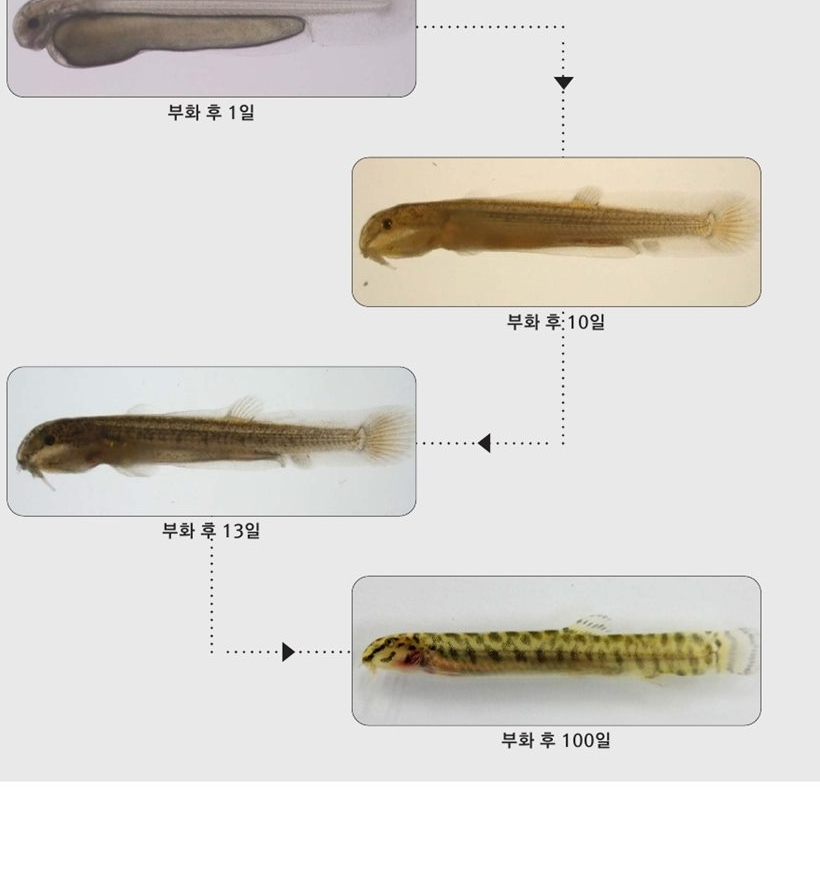

부화

부화

부화직후

부화직후

| 자어, 치어 발달

부화된 좀수수치는 자어와 치어 상태를 거쳐 비로서 완전한 성어(어른개체)가 됩니다.부화 후 4일째 부터 복부에 붙어 있는 영양분인 난황이 완전히 흡수되고 입과 항문이 열리면서 먹이인 동물성플랑크톤을 찾기 시작합니다.6일째 부터는 알에 포함되어 있던 영양물질인 난황이 대부분 몸 안으로 흡수 됩니다.부화 후 약 17일이 지나면 치어가 되며, 약 1년이 지나면 알을 낳을 수 있는 성어가 됩니다. 부화 후 1일

부화 후 1일

인공증식 과정에서의 좀수수치 관리방법

| 수정란수정란은 페트리디쉬에 관리하고, 이때 수온은 21±1℃를 유지합니다. 수시로 죽은 알(사란)을 제거하고 매일 2~3회 환수합니다. | 수정란 관리

| 수정란 관리

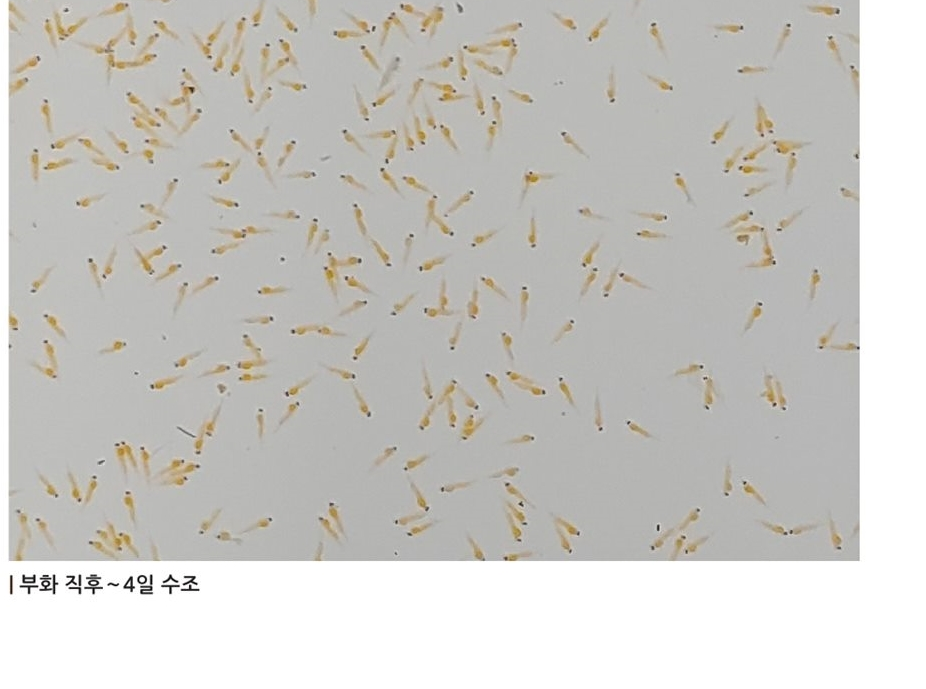

| 부화 직후~4일

복부에 붙어 있는 내부 영양분인 난황을 통해 영양분을 공급받으므로 별도의 먹이를 공급하지 않고 수온은 21±1℃를 유지합니다.페트리디쉬의 물은 하루에 2번 갈아줍니다.

| 부화 후 4~10일

부화 후 4일부터는 내부 영양분인 난황이 모두 흡수되어 먹이원을 공급합니다. 이때 입과 항문이 열려 먹이섭식과 배설물 배출이 가능해집니다. 플라스틱 10 L 사각 수조에 옮겨 알테미아(새우와 비슷하게 생긴 절지동물)유생을 하루 2번 공급합니다.먹고 남은 먹이는 1시간 안에 제거합니다. 이때, 수온은 21±1℃를 유지하고, 수조의 물은 하루에 2번 갈아줍니다.| 부화 후 30일 이후

부화 후 30일부터는 성장에 따라 좀 더 넓은 플라스틱 60 L 수조로 이동시키고, 먹이를 배합사료로 전환하여 성장과 사육관리를 용이하게 합니다. 이때, 수온은 21±1℃를 유지하고, 수조에는 여과용 스펀지를 설치하여 물을 정화하고 수조의 물은 30%이상 1회 환수 합니다. | 부화 후 30일 이후 수조

| 부화 후 30일 이후 수조

방류

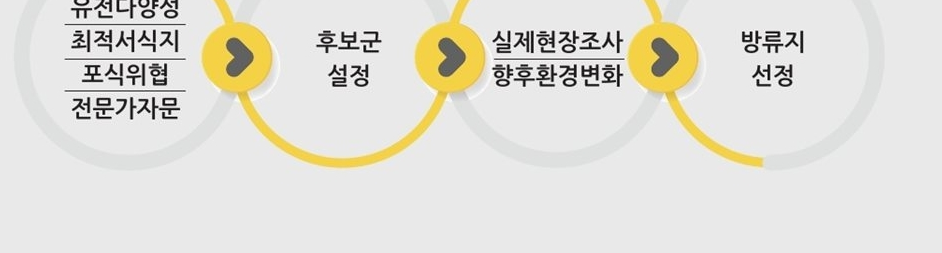

| 방류지 선정 절차방류지역의 방류대상종 서식환경 적합성 여부, 주변 지역 내 다른 야생생물종과의 먹이사슬 관계 등을 고려하며 전문가 자문 등을 통해 현재 좀수수치가 가장 안정적으로 서식하고 있으며, 유전다양성, 최적서식지, 포식위협 등의 특성을 고려하여 최종후보군을 선정합니다.선정된 후보지의 현장조사를 통해 환경 및 어류 종 조성 등을 직접 확인하며 향후 환경 변화 정도에 대해 예측하여 최적 방류지를 선정합니다. 유전다양성

유전다양성

| 방류행사

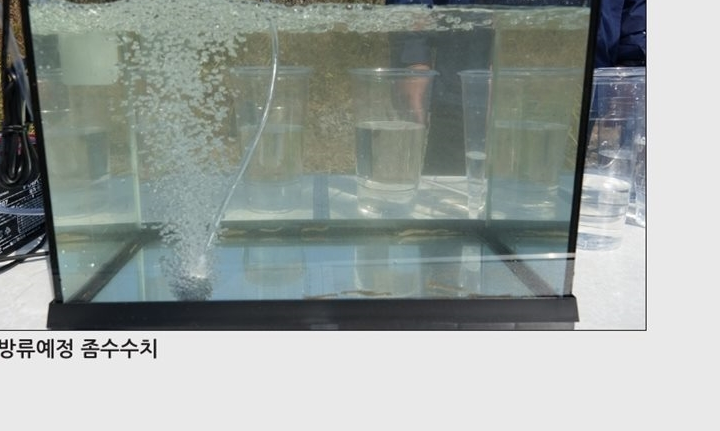

2020년 10월 27일, 증식된 좀수수치를 선정된 최적 방류지에 방류하였습니다. | 방류예정 좀수수치

| 방류예정 좀수수치

| 방류행사

| 방류행사

| 방류행사

| 방류행사

| 방류 후 모니터링

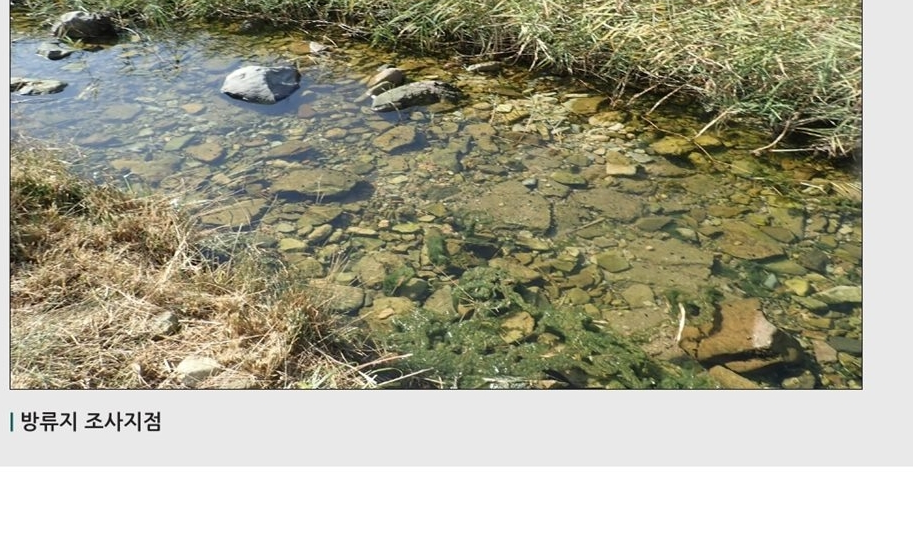

어린 좀수수치에게 영향을 주지 않기 위해 족대 등을 이용하지 않고 아크릴 투시경(50×50cm)을 이용하여 관찰하거나 뜰채를 활용하여 포획하는 방식으로 방류 후 모니터링을 진행하였습니다. | 방류지 조사지점

| 방류지 조사지점

| 방류 후 모니터링 조사도구

| 방류 후 모니터링 조사도구

| 방류 후 모니터링을 통해 관찰된 좀수수치 방류개체

| 방류 후 모니터링을 통해 관찰된 좀수수치 방류개체

좀수수치 서식지보전

좀수수치 보전을 위해서는 인공증식에만 그치지 않고, 그들이 살고 있는 서식지를 보전해야만 합니다.위협요인| 서식지 최상류부 환경오염수변부에서 각종 생활쓰레기의 소각행위는 수질오염을 유발하여 좀수수치 개체군에게 영향을 주며 개체수 감소를 초래합니다. 무단 투기된 생활쓰레기와 소각행위

무단 투기된 생활쓰레기와 소각행위

| 서식지 상류부 환경파괴

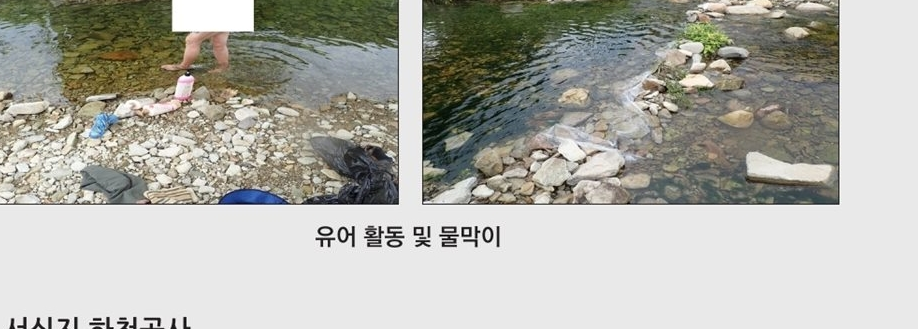

행락객들이 불법으로 하천 내 유어 활동(하천내 목욕행위)과 비닐을 이용한 물막이를 통해 인위적 하천변형이 유발되었고, 이로 인한 흐름 변경으로 사상성 조류 번성 및 좀수수치 서식지 축소가 예상됩니다. 유어 활동 및 물막이

유어 활동 및 물막이

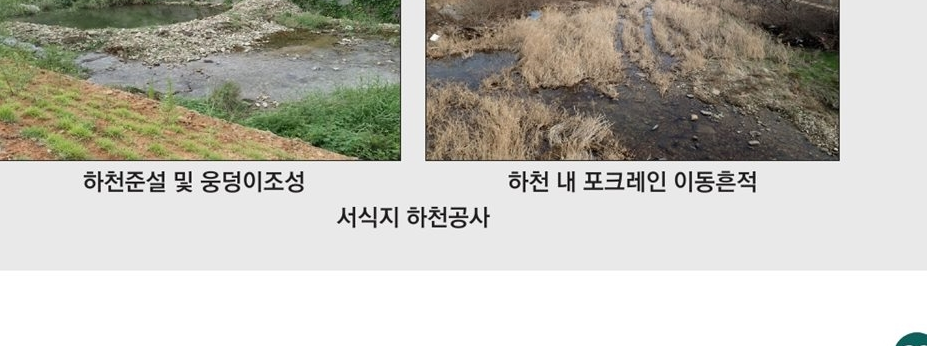

| 서식지 하천공사

하천공사는 좀수수치의 서식지를 파괴시킵니다. 한번 파괴된 서식지를 원상복귀시키는 것은 매우 어려운 일입니다. 때문에 자연적 서식지를 보전해 주는것이 가장 중요합니다. 하천준설 및 웅덩이조성

하천준설 및 웅덩이조성

미출현지점 서식지 특성

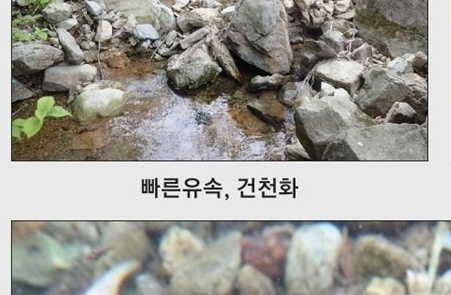

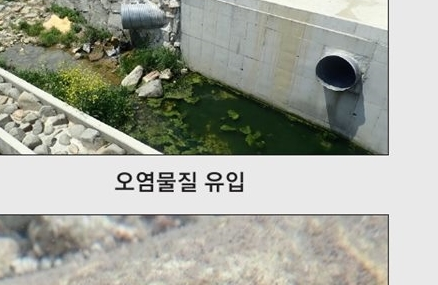

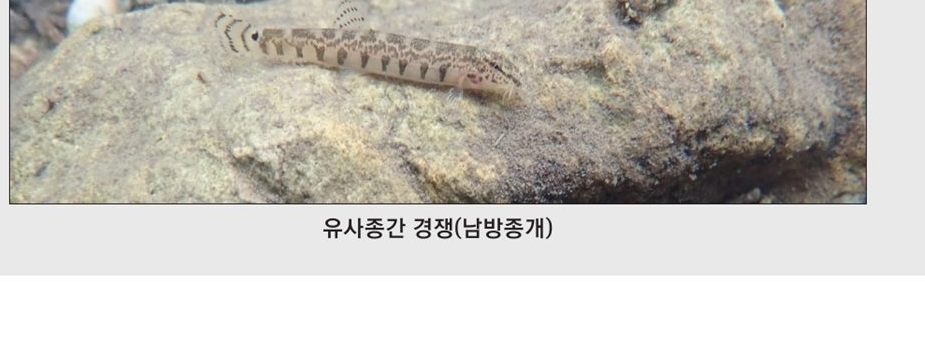

과거에 출현하였으나 현재는 출현하지 않은 서식지 특성 파악을 통해 앞으로 출현지점에 대한 관리방향을 알 수 있습니다.1. 하천공사로 인한 탁수 발생 및 토사 퇴적2. 정체수역에서는 토사 및 유기물(오염물질) 퇴적3. 하천 최상류는 홍수기 때 빠른 유속, 갈수기 때 건천화 등과 같은 자연적 위협요인 존재4. 생태적 지위가 같은 유사한 종간 경쟁 가능성 추정(남방종개, 밀어, 민물검정망둑 등) 토사퇴적

토사퇴적

탁수발생

탁수발생

빠른유속, 건천화

빠른유속, 건천화

오염물질 유입

오염물질 유입

유사종간 경쟁(남방종개)

유사종간 경쟁(남방종개)

보전방향

좀수수치는 매우 제한적인 분포범위를 가지고 있어 위험요인 등에 의해 서식지가 파괴되었을 경우 절멸할 가능성이 매우 높은 종이기 때문에 서식지훼손 방지를 위한 많은 관심과 노력이 필요합니다.① 하천 주변 생활쓰레기 소각과 정화되지 않은 생활하수의 유입은 환경오염을 유발하여 좀수수치 서식에 불리한 조건으로 작용하므로 이를 방지하기 위한 방안을 마련해야 합니다.② 좀수수치가 서식하는 지역은 대부분 물이 맑고 깨끗한 편이여서 하천 내 목욕행위, 취사 등이 종종 이루어지고 있습니다. 또한 유속이 있는 물 웅덩이에 주로 서식하는 특성을 가진 좀수수치의 서식지 내 물막이는 서식지를 파괴하는 행위입니다. 이를 방지하기 위해 입간판을 설치하고 단속을 강화할 필요가 있습니다.③ 하천공사는 모든 수생생물에게 피해를 입히며 하천준설 등에 의해 바닥이 파괴된 서식지는 매우 치명적이기에 꼭 필요한 하천공사의 경우 하천 내로 중장비를 진입하지 않는 공사기법 15) 을 개발 적용해야 합니다.

15) 수면비접근공법 : 2017년 고흥군에서 시행된 “신평천 자연재해위험 개선지구 공사” 에서 처음 도입된 방법으로 하천 양쪽의 제방이나 다리에 중장비를 위치시켜 공사를 진행한 방법임. 하천 내에 중장비를 직접 투입시키지 않아 불필요한 서식지 훼손을 방지할 수 있음.

참고문헌

Kim DM, KW Conway, HB Jeon, YS Kwon, YJ Won. (2013). High genetic diversity within the morphologically conservative dwarf loach, Kichulchoia brevifasciata (Teleostei: Cobitidae), an endangered freshwater fish from South Korea. Conservation Genetics 14: 757-769.Kim, E. J., Kim, I. S., & Mochioka, N. (2012). Habitat Features of Dwarf Loach, Kichulchoia brevifasciata (Pisces: Cobitidae) from Korea in a Conservative Perspective. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, 57(1), 87-91.Kim, I. S., &Lee, W. O. (1995). Niwaella brevifasciata , a new cobitid fish (Cypriniformes: Cobitidae) with a revised key to the species of Niwaella. Japanese Journal of Ichthyology, 42(3-4), 285-290.

Kim, I. S., Park, J. Y., & Nalbant, T. T. (1997). Two new genera of loaches (Pisces: Cobitidae: Cobitinae) from Korea. Travaux du Museeum national d'histoire naturelle "Grigore Antipa". 39, 191-195.고명훈, 한미숙, & 권선만. (2020). 한국고유종 동방종개 Iksookimia yongdokensis (Pisces: Cobitidae) 의 분포현황과 멸종 위협 평가. 한국어류학회지, 32(1), 1-7.

국립생물자원관. (2018). 한눈에 보는 멸종위기 야생생물. 환경부국립생물자원관, 인천. 593pp.김소영, 김익수, 장광엽, 장미희. (2000). Mitochondrial Cytochrome b gene 의 분석에 의한 한국산 미꾸리과 어류 (Cobitidae) 의 계통. 한국어류학회지, 12(4), 223-229.김수환, 박종영. (2012). 좀수수치 Kichulchoia brevifasciata (Cypriniformes Cobitidae)의 미세 분포 및 서식지 특성에 관한 연구, 한국어류학회지, Vol.24, No. 3, 234-241.

김은진. (2007). 좀수수치 Kichulchoia brevifasciata (잉어목, 미꾸리과)의 보존 생물학적 연구, 전북대학교 석사학위논문김익수, 김병직. (2002). 2002년도 한국어류학회 춘계학술발표 : 구두발표 ; 한국산 미꾸리과 어류의 협부근육의 기재 및 비교. 한국어류학회지, 14(2), 162-162.김익수, 김은진. (2008). 미꾸리과 소형어류 좀수수치, Kichulchoia brevifasciata 의 핵형. 한국어류학회지, 20(1), 61-65.

김익수, 박종영, 손영목, T. T. Nalbant. (2003). 한국산 미꾸리과 어류 1신종 Cobitis hankugensis 기재와 기름종개속의 분류학적 재검토. 한국어류학회지, 15(1), 1-11.김익수, 박종영. (1996). 한국산 미꾸리과 Cobitidae (잉어목) 어류의 정자 미세구조. 한국어류학회지, 8(2), 74-83.김익수, 박종영. (2001). 미꾸리과 어류 2 종에 대한 난막의 미세구조. 한국어류학회지, 13(1), 19-23.김익수. (1999). 한국동식물도감 제37권 동물편(담수어류). 교육부, 629p.

김익수. (2009). 한국산 미꾸리과(잉어목) 어류의 연구. 한국어류학회지, 21(s), 7-28.김익수. (2014). 내가 사랑한 우리 물고기. 다른세상, 234p.김현태, 박종영. (2020). 한국고유종 남방종개 Iksookimia hugowolfeldi 후각기관의 형태 및 형태계측학적 연구. 한국어류학회지, 32(2), 49-54.박종영. (1995). 한국산 미꾸리과(Cobitidae) 어류의 생식소에 관한 형태학적 연구. 전북대학교 박사학위논문.

박종영. (1996). 1996년도 한국어류학회 춘계학술대회 / 특별 강연 요지 : 한국산 미꾸리과 (Cobitidae) 어류의 생식소에 관한 형태학적 연구. 한국어류학회지, 8(1), 94-95.전상린. (1983). 자연과학 : 한국산미꾸리과어류의 분포와 검색에 관하여. 상명여자사범대학, 11(0), 289-321.채병수, 송호복, 박종영. (2019). 한국의민물고기., LG상록재단, 355p.

채병수, 윤희남. (2007). 여수반도와 금오열도의 담수어류상, 한국어류학회지, 19(3), 225-235.사진제공: ㈜새봄생태연구소 오민기 박사

인용되지 않은 모든 자료는 환경부. (2020). 멸종위기담수어류(좀수수치, 꾸구리, 여울마자, 꼬치동자개) 생태특성 및 보전 방안 연구 결과입니다.좀수수치 이야기

발행일 2020년 12월발행처 환경부 물환경정책국 수생태보전과주소 (30103) 세종특별자치시 도움 6로 11 - 6 정부세종청사 6동전화 (044) 201-7051팩스 (044) 201-7054기획 환경부 물환경정책국 수생태보전과집필 국립생태원사진 오민기디자인 및 인쇄 인교보호작업장이 책은 제작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금지합니다.